Les scellés

par

Mme MICHEL DE R***

À une demi-lieue du Conquet, gracieux petit village bâti sur la côte de l’Océan, les voyageurs rencontrent le vieux château de Plouerneck dont les noires et fortes tourelles s’élancent avec majesté vers le ciel. Devant la face orientale du vieux manoir se déroule une forêt où règne un éternel silence ; à l’occident, la mer élargit ses horizons bleuâtres que traversent rapidement des essaims de bateaux de pêche dont les voiles s’agitent au vent comme les ailes des oiseaux. Durant le jour on entend quelquefois autour de cette maison féodale la chanson d’un pâtre ou les sonnettes d’un troupeau ; mais la nuit aucun bruit n’en vient troubler la paix ; aucun mouvement ne trahit plus l’existence et le voisinage de l’homme ; on dirait que toute créature se recueille, afin d’écouter les plaintes du vent sous les chênes et les longs sanglots de l’Océan qui se brisent contre les rochers de la grève.

En 1793, le marquis de Treséguidy habitait Plouerneck avec ses deux fils, sa belle-fille et Raoul, son petit-fils, à peine âgé de douze ans. La marquise de Treséguidy, sa femme, était morte depuis plusieurs années. Cette famille, sage et d’une gravité antique, se mêlait peu au mouvement du monde. Dans les commencements de son mariage, le fils aîné du marquis, le comte de Treséguidy, avait conduit quelquefois sa jeune femme aux fêtes de Brest ; mais après la mort de sa mère, il avait cessé ses voyages de plaisir et s’était retiré tout à fait dans une vie d’étude et de méditation.

Le baron, son frère, plus jeune de quelques années et d’une humeur moins austère, avait essayé l’existence de la plupart des gentilshommes de son temps. Il avait suivi durant deux ou trois années la cour de Louis XVI ; mais il n’avait pas tardé à revenir chercher le rivage où son enfance s’était écoulée. Chose remarquable, le plus grand nombre des seigneurs bretons ne prirent aucune part aux joies des règnes de Louis XIV et de Louis XV. La vivacité enjouée, la débauche spirituelle de ces époques s’accommodaient mal avec la fierté et la raideur chevaleresques de ces jeunes gens ; au milieu des fêtes voluptueuses de Versailles ils soupiraient après les grèves désolées de l’Océan et les horizons majestueux de leur patrie.

Après avoir tenté les ressources du monde, les deux jeunes gens étaient rentrés dans leur vieux manoir, où ils partageaient la retraite de leur père. Le comte, après le repas du matin, s’enfermait dans la bibliothèque ou faisait des lectures en famille. Le baron sortait à cheval avec un piqueur et des chiens pour aller chasser dans la forêt. Quant à Madame de Treséguidy, elle allait s’asseoir auprès de son beau-père qui ne bougeait pas de son fauteuil. Durant ces longues journées si monotones, le petit Raoul courait autour de Plouerneck avec le fils d’un pêcheur appelé Jannekin, ou bien il allait s’asseoir entre le marquis et sa mère, écoutant une conversation interrompue souvent par des rêveries qu’éveillaient dans l’âme de ces créatures solitaires le bruissement des flots, le murmure des vents dans les salles, ou le son lointain du cor au fond de la forêt.

Lorsque ces bruits se faisaient entendre, le vieux gentilhomme se renfonçait davantage dans son fauteuil, croisait les mains sur sa poitrine et fermait paresseusement les yeux ; la jeune comtesse laissait tomber sa tapisserie sur ses genoux ; l’enfant allait à la fenêtre où il serait resté des heures entières savourant avec délices la poésie muette, mais pénétrante de cette vie isolée.

En été, toute la famille allait se promener dans le bois ou sur le rivage ; de temps en temps, elle poussait la course jusqu’au Conquet, mais cela arrivait rarement parce que les jambes du vieux marquis ne se prêtaient pas toujours à une course aussi longue. Toutefois, lorsque M. de Treséguidy avait pu accomplir cette petite excursion, il allait se reposer dans la cabane de Jannekin le pêcheur. Il s’asseyait sur une vieille chaise de bois tandis que son fils et sa fille prenaient pour siège le lit ou la table de leur hôte. Le jeune Raoul profitait de cette halte pour courir dans le village avec son compagnon de jeux, Pierre Jannekin.

C’était toujours avec attendrissement que les habitants du Conquet recevaient la visite de leur vieux seigneur ; ils allaient à sa rencontre aussitôt qu’ils l’apercevaient, et l’accompagnaient jusqu’à la porte de Jannekin. M. de Treséguidy aimait ces braves gens comme des amis d’enfance, il savait leur histoire à tous, et il pouvait raconter aux jeunes hommes mille détails sur la vie laborieuse de leurs pères. Il n’y avait jamais eu entre la noblesse et le peuple breton cette muraille de bronze qui en s’écroulant a creusé de si profonds abîmes. Le seigneur était simple comme le serf, le paysan labourait pour le noble, le noble tirait l’épée pour le paysan. Toute cette population était liée de bas en haut par des liens indissolubles, ceux de la reconnaissance et du respect.

Quand le marquis de Treséguidy entrait dans le village, Jannekin s’empressait d’approprier sa cabane ; il étalait au soleil ses filets mouillés, nettoyait le plancher embarrassé de coquilles d’huîtres, ramenait au chevet le drap grossier de son lit, enfin donnait à tout son petit ménage de pêcheur une apparence d’ordre et de propreté. Ces préparatifs terminés à la hâte, il passait sa belle veste du dimanche, chaussait des souliers, et son bonnet de laine rouge à la main, courait au-devant de son hôte :

– Bonjour, Jannekin, lui criait de loin le marquis, je viens mettre garnison dans ta maison, mon ami, et montrant ses enfants : N’est-ce pas un beau régiment que le mien ?

– Monsieur le Marquis, répondait le pêcheur en saluant respectueusement, tout ce que le bon Dieu a donné à Jannekin sous le soleil vous appartient, tout, sa pauvre cabane, ses filets, sa vie !...

– Merci, mon ami, disait M. de Treséguidy en serrant la main rude et vigoureuse de Jannekin, ma vieille maison n’a jamais été fermée non plus à ceux de ton nom et j’espère qu’il n’y aura pas d’ingrats dans nos familles.

À chaque course du marquis, la scène se passait à peu près de la même manière, simplement, sans emphase, mais avec une énergique sincérité.

Les journées d’hiver étaient marquées d’une autre façon : le marquis et ses enfants se réunissaient autour d’une de ces hautes cheminées en pierre sculptée où se serait promené un cheval de bataille tout harnaché et caparaçonné. Le comte lisait à haute voix ses livres favoris ; Madame de Treséguidy suivait avec intérêt ces beaux récits ; Raoul, la bouche entr’ouverte d’admiration et la tête appuyée sur l’épaule de sa mère, écoutait à en perdre la respiration. Quant au baron et au vieux marquis, ils dormaient le plus souvent, le jeune homme inclinant la tête sous le poids des fatigues de la chasse, le marquis sous celui des ans.

Mais cette famille ne pouvait jouir longtemps d’une existence aussi paisible, le volcan qui grondait à Paris et dévorait les gens et les choses avait poussé sa lave incendiaire jusqu’au fond des bocages de la Vendée, les Bleus couraient déjà en tous sens secouant dans les airs leurs torches et leurs épées. Le jeune de La Rochejaquelein appelait à lui tous les gentilshommes et tous les paysans fidèles au roi de France. MM. de Treséguidy crurent devoir payer la dette de l’honneur ; ils quittèrent une nuit leur château et se rendirent à travers mille dangers au quartier général des Vendéens. Le vieux marquis demeura seul à Plouerneck avec Madame de Treséguidy et son petit-fils Raoul. Jannekin vint s’établir au château pendant que son fils Pierre, jeune garçon de dix-neuf ans, robuste et hardi comme un Jean-Bart, continuait au Conquet le métier de pêcheur. En partant, le comte de Treséguidy avait confié son père, sa femme et son fils, au dévouement sans borne du marin breton.

Trois mois s’écoulèrent sans que les jeunes gens donnassent de leurs nouvelles ; une seule fois, un habitant du Conquet vint au château apporter un billet qui ne renfermait que quatre mots : « Nous nous portons bien. » La jeune femme passait la nuit dans les larmes ; le vieillard baissait à vue d’œil, et Raoul, inquiet, agité, faisait des rêves affreux. Enfin, un soir au moment où M. de Treséguidy allait se retirer dans son appartement, Jannekin entra tenant en ses mains un billet plié. Madame de Treséguidy le saisit avec une sorte de frémissement nerveux ; voilà ce qu’il contenait :

« L’armée vendéenne a été battue il y a trois jours, à Savenay ; nous avons miraculeusement échappé au massacre des nôtres ; nous sommes en fuite, et on nous poursuit ; si Dieu nous prête assistance, nous serons à Plouerneck le 27 novembre dans la nuit ; que Jannekin vienne à notre rencontre du côté de la forêt, nous l’attendrons sur la chaussée de l’étang de Tréouergal. Au revoir, à demain, ô vous que nous aimons. »

– Mais, c’est aujourd’hui le 27 ! dit Jannekin.

– Eh bien ! pars, mon ami, dit Madame de Treséguidy ; tu as encore le temps de te rendre au lieu du rendez-vous ; va !

Jannekin prit des pistolets et s’éloigna à grands pas.

Tandis que le brave pêcheur s’enfonçait dans les profondeurs de la forêt où la lune à demi voilée par les nuages semait çà et là de longues traînées d’une lueur blafarde, une troupe d’hommes à cheval s’arrêtaient devant le perron du château ; l’un d’eux mit pied à terre et sonna la cloche avec une brusquerie menaçante. Le marquis tressaillit dans son lit ; Raoul se réveilla en sursaut et appela sa mère. Madame de Treséguidy, qui attendait les fugitifs et qui s’était laissée aller au sommeil dans le fauteuil qu’elle occupait près du feu, se leva rapidement, courut à la fenêtre, l’ouvrit et d’une voix tremblante d’émotion, cria : « Est-ce vous, Charles ? » Mais elle recula saisie d’épouvante ; à la lueur de la lune, elle avait entrevu sous le manteau des cavaliers l’uniforme républicain. Ne sachant quel parti prendre, à demi folle de terreur, elle se précipita dans la chambre du marquis.

– Eh bien, Madame, les avez-vous vus. ? Allez donc à leur rencontre, mes pauvres vieux membres tremblent déjà si fort, que je ne puis marcher. Allez, amenez-les ici.

– Ce ne sont pas eux, mon père, s’écria la jeune femme qui tomba sur une chaise presque évanouie, ce ne sont pas vos fils, ce sont des Républicains ; ah ! tout est perdu !

En ce moment, la cloche retentit une deuxième fois et avec plus de violence encore que la première.

– Que faire ? disait le marquis frappé de stupeur. Si Jannekin n’était pas parti, il nous aiderait à soutenir la présence de ces soldats.

Raoul entra dans la chambre et annonça que les domestiques venaient d’ouvrir la perte à plusieurs cavaliers. En effet, on entendit le bruit des éperons dans le grand corridor d’en bas.

– N’allons pas manquer de sang-froid en présence de la nécessité, faisons bonne contenance, laissez-moi répondre à toutes les questions de ces hommes. Raoul, ne prononce pas une parole, un mot pourrait faire tomber nos têtes.

Un valet de pied se présenta et annonça au marquis qu’un capitaine de gendarmerie de Brest demandait à lui parler.

– Faites-le entrer, Bertrand, dit le marquis avec tranquillité.

Le vieillard avait retrouvé toute l’énergie de sa jeunesse. Le feu de l’amour paternel qui brillait dans ses yeux avait aussi échauffé son cœur. On entendit les pas pesants de deux hommes dans l’escalier, la porte s’ouvrit devant un jeune officier accompagné d’un personnage soigneusement enveloppé dans un manteau, Le Républicain parut surpris en entrant dans la chambre ; il n’était pas préparé au tableau qui s’offrit alors à ses yeux. Le marquis était assis entre sa fille et son petit-fils, son visage était calme et ses cheveux blancs dissimulaient la pâleur de son front ; le contraste vif et tranché de ces trois âges, la noble tête du marquis, le groupe touchant de la mère et de l’enfant arrêtèrent un moment sur les lèvres du capitaine la question qui allait, en sortir, mais l’hésitation fut courte ; il s’avança au milieu de la chambre et dit à haute voix :

– Citoyen Treséguidy, où sont vos fils ?

– Messieurs de Treséguidy voyagent depuis quelque temps, Monsieur. D’ailleurs je ne sais pas bien en vertu de quel pouvoir vous venez ici m’interroger et au milieu de la nuit.

– Vous nous trompez, les citoyens de Treséguidy assistaient au combat de Savenay, vous les attendez, ils sont ici sûrement ; nous les avons poursuivis jusqu’au village voisin. Au reste, voici un commissaire de la République ; le jeune homme désigna du geste son compagnon dont le manteau s’entrouvrit et laissa voir une écharpe tricolore. C’est à lui que vous devez répondre. Ma mission à moi sera remplie aussitôt qu’on aura achevé la visite du château. Le citoyen, membre du comité révolutionnaire, demeurera ici avec huit de mes hommes.

Le jeune officier salua et une demi-heure après il reprenait la route de Brest.

Le compagnon du capitaine républicain était en effet un membre du comité révolutionnaire appelé Rignard ; à l’époque de la Révolution il travaillait à Nantes comme ouvrier carrossier, il avait bientôt su se rendre digne de son maître, et sur le petit trône qu’il occupait au nom du peuple souverain, il siégeait avec la majesté d’un empereur. Ces sortes de gens formaient en quelque sorte le personnel comique de la troupe ; la grossièreté de leur langage, la trivialité de leurs gestes, contrastaient d’une manière bouffonne avec la raideur étudiée de leur tenue.

Rignard était grand, maigre, très-pâle, tous ses membres manquaient d’harmonie, chacun de ses mouvements était disgracieux et rude. Au reste, la dureté de ses yeux gris qui brillaient comme ceux d’un chat sauvage tempérait l’expression grotesque de toute sa personne. Le rire involontaire que son corps mal proportionné aurait pu exciter était soudainement réprimé par l’air de férocité empreint sur sa physionomie.

À la vue de ce dangereux personnage, M. de Treséguidy regretta le jeune officier ; le métier des armes endurcit le cœur, mais ennoblit le caractère ; l’homme y gagne en générosité ce qu’il perd en douceur ; les lions n’ont pas l’instinct des tigres, ils sont à la fois cruels et magnanimes. Le marquis comprit que le bourreau remplaçait le juge ; il jeta un regard plein d’inquiétude sur sa fille et sur son petit-fils, et sortit avec le membre du comité révolutionnaire qui venait de l’inviter à le suivre en ces termes :

– Citoyen, viens me parler.

– L’insolent ! murmura le gentilhomme.

Lorsque Rignard se fut retiré, Madame de Treséguidy se leva, écouta quelques instants, les lèvres entr’ouvertes et les yeux fixes, le bruit des pas qui retentissaient au fond du corridor et ouvrit rapidement la porte, entraînant par la main son petit Raoul.

Arrivée dans son appartement, elle courut à la fenêtre qu’elle avait laissée ouverte. C’était une belle nuit d’hiver, les étoiles étincelaient dans l’azur foncé des cieux, et la lune s’élevait entre les cimes élancées des arbres de la forêt. Aucun bruit lointain ne troublait la sérénité de la contrée ; le vent respirait à peine, la mer calme et pacifique se brisait par un bruit monotone contre les rochers de la côte. Ce tableau qui dans une autre circonstance aurait vivement ému l’âme de Madame de Treséguidy n’arrêta pas un seul instant ses regards. Que lui importait le calme de la nature lorsque tout était deuil et tempête au fond de son cœur !

– Raoul, dit-elle à son fils en l’élevant dans ses bras, ta vue est meilleure que la mienne, regarde bien là-bas dans la direction de l’étang de Tréouergal si tu ne vois venir personne ?

L’enfant plongea ses yeux dans les profondeurs des bois.

– Je ne vois rien, dit-il après quelques instants de silence.

La comtesse approcha une chaise de la fenêtre et Raoul s’y tint debout.

– Ne quitte pas un instant du regard la lisière de la forêt, mon enfant ; il s’agit de sauver ton oncle et ton père : Si tu aperçois quelque chose, appelle-moi, et elle alla se poster près de la porte épiant les bruits de l’intérieur.

Une longue demi-heure s’écoula ainsi dans une perpétuelle angoisse, la comtesse allant sans cesse de la fenêtre à la porte, écoutant ici, regardant là. Souvent la mère et l’enfant s’interrogeaient par des mots entrecoupés.

– Ne vois-tu point des hommes au sortir du bois ? demandait la comtesse.

– Non, répondait l’intelligent Raoul dont l’esprit vif avait parfaitement saisi les périls de sa nouvelle situation, mais il me semble que j’entends des pas sur l’escalier.

Tout à coup l’enfant pousse un cri étouffé et s’élance vers sa mère en disant :

– Les voici !...

Madame de Treséguidy vit en effet un groupe d’ombres qui s’avançaient rapidement du côté de Plouerneck.

– Ce sont eux, nous pourrons donc les avertir, s’écria-t-elle.

Raoul, qui était resté près de la porte, poussa un second cri, mais dont l’expression cette fois était pleine d’épouvante.

– On monte, on monte, on vient ici !

Ce fut un affreux moment que celui-là. Pour ne pas inspirer de soupçons, la malheureuse comtesse s’empressa de s’asseoir au coin du feu avec une apparente tranquillité ; Raoul se mit à jouer dans la chambre avec une parfaite intelligence de son rôle. Le marquis entra, bientôt suivi du membre du comité révolutionnaire ; il jeta un regard interrogateur sur sa fille comme pour s’assurer des découvertes qu’elle avait pu faire, mais les yeux baissés de la jeune femme ne purent rien lui apprendre.

– Citoyenne, dit Rignard d’un ton leste à la comtesse, nous avons visité toute la maison, depuis le grenier jusqu’à la cave inclusivement, il ne reste plus qu’à donner un petit coup d’œil à ton appartement.

Raoul toisait avec étonnement et colère le rustre qui osait tutoyer sa mère.

– Voyons ce que c’est, continua le membre du comité révolutionnaire en ouvrant la porte d’une chambre voisine ; d’abord, oh ! oh ! un cabinet assez commode, j’y coucherai jusqu’à mon départ, qu’on y fasse mon lit.

Pendant que cet homme visitait un autre cabinet sombre, espèce de vaste garde-robe encombrée de hardes et de papiers, et qui attenait aussi à la chambre à coucher de la comtesse, Raoul s’était glissé en silence vers la fenêtre. À travers la vitre couverte de givre, il vit avec épouvante son père, son oncle et Jannekin à vingt pas. Heureusement ils arrivaient par le côté opposé à la porte d’entrée où l’on avait placé une sentinelle.

Mais ouvrir la fenêtre et crier : Sauvez-vous ! n’était-ce pas une chose périlleuse ; avertir sa mère ou son grand-père, il ne le pouvait sous les yeux du Républicain. Le pauvre enfant, à qui en cette occasion le ciel donna une merveilleuse présence d’esprit, ne perdit pas contenance ; il se rappela que les compagnons de Rignard avaient été introduits à la cuisine, et que là ils s’étaient probablement enivrés, car il avait entendu les refrains de leurs chansons bachiques ; il espéra donc que Jannekin pourrait s’introduire dans le château sans éveiller l’attention de ces ivrognes. Mais mon père viendra ici tout droit, se disait-il. Il ne devinait que trop juste ; la porte s’ouvrit : MM. de Treséguidy parurent, ensuite Jannekin. Ce dernier allait ouvrir la bouche, quand l’enfant s’élança vers son père et son oncle et les poussa violemment dans le cabinet noir que le Républicain venait de quitter.

– Qu’est-ce que ce bruit ? dit le défiant Rignard qui sortit brusquement du cabinet voisin.

Jannekin était debout encore sur le seuil de la porte, immobile et muet, Raoul se jeta dans ses bras en criant :

– Ah ! bonjour, Jannekin, que me rapportes-tu de Brest ?

À la vue de l’écharpe tricolore de Rignard, Jannekin recouvra la parole et le sang-froid.

– Ce que je rapporte de Brest, Monsieur Raoul, je rapporte au moins un grand appétit, une soif démesurée et des membres tout rompus.

Le marquis et la comtesse se mouraient d’Inquiétude ; le père n’avait pas même été averti de l’approche de ses fils, la vue de Jannekin le consternait, et Madame de Treséguidy elle-même ignorait ce qu’elle devait à l’intelligence inouïe d’un enfant de douze ans. Son mari et son beau-frère étaient-ils déjà prisonniers des soldats républicains, étaient-ils restés au dehors par mesure de prudence, ou bien se trouvaient-ils en ce moment à la porte, prêts à apporter leur tête proscrite au couteau de Carrier ? Horrible perplexité !

Le membre du comité révolutionnaire s’approcha de Jannekin, et le toisant des pieds à la tête, avec défiance :

– Tu viens de Brest, dis-tu, qu’allais-tu chercher dans cette ville ?

– Je vous raconterai cela après souper, répondit Jannekin avec une sublime indifférence, pour ce moment si j’ouvre la bouche ce sera pour y faire entrer quelque chose de plus substantiel que la poussière de cette chambre.

– Soit, dit Rignard, qui se flatta d’arracher au paysan à l’aide des fumées du vin le secret qu’il n’avait pu découvrir encore, soit et je vais prendre part à ton repas, car j’arrive aussi de Brest.

– Vous venez de Brest, dit l’astucieux Breton, pas possible, je vous aurais rencontré sur la route.

Les deux hommes du peuple sortirent de la chambre, l’un fort de son pouvoir arbitraire, l’autre plein de confiance en la bonté de Dieu et dans les inspirations de son dévouement.

Un instant après, Raoul dit à sa mère : « Ils sont là ! » La porte du cabinet s’ouvrit et toute la famille se trouva réunie...

Rien ne saurait rendre l’émotion avec laquelle, en présence du grand péril qui menaçait leurs têtes, toutes ces personnes si nécessaires les unes aux autres se retrouvèrent. Après avoir embrassé son père et sa femme, le comte raconta qu’ils avaient été poursuivis jusqu’au village de la Trinité, par des hommes à cheval et qu’ils n’avaient échappé à leurs ennemis qu’en s’enfonçant dans la forêt dont ils connaissaient les plus secrets détours ; ils avaient rencontré le fidèle Jannekin à un quart de lieue de Tréourgal ; arrivés à Plouerneck, ils étaient entrés dans le château par une porte de derrière avec une clef que le pêcheur avait emportée. L’heure à laquelle ils arrivaient et plus encore l’habitude de ces jours de péril, leur avaient fait prendre ces précautions ; c’est pourquoi encore ils étaient venus jusqu’à l’appartement de Madame de Treséguidy évitant d’être entendus, sans soupçonner pourtant en aucune manière la situation dans laquelle ils se jetaient. Ensuite Raoul avait tout fait, Raoul les avait sauvés ! La comtesse pressa son enfant sur son sein avec amour.

– Mais qu’allez-vous devenir ? dit le marquis ; vous ne pouvez demeurer dans le cabinet noir ; à chaque instant cet homme peut y entrer ; il peut avant de partir visiter encore une fois chaque chambre, et quand partira-il ? Un mouvement involontaire pourra éveiller sa défiance, songez que la nuit un mur de peu d’épaisseur vous sépare de lui et qu’il peut entendre votre respiration si vous dormez, car il couche là dans la pièce voisine, partez, partez.

La comtesse pâlit d’épouvante.

– Ô mon Dieu, dit-elle, où iront-ils ? N’est-ce point un miracle qu’ils soient arrivés jusqu’ici, et maintenant cet homme est en bas, traverseront-ils une seconde fois la maison sans qu’on les entende et qu’on les voie ?

– C’est vrai, mon père, ajouta le comte, et si nous descendions l’escalier sans qu’ils nous entendissent, les Bleus battent les bois tout autour de Plouerneck. Nous passerons la nuit sans dormir dans le cabinet.

Le marquis insistait pour qu’ils partissent, mais tandis qu’ils flottaient ainsi dans ces terribles indécisions, la comtesse crut entendre les pas furtifs d’un homme dans le corridor.

– Silence, dit-elle, on vient ici.

La porte s’entr’ouvrit doucement, et dans l’ouverture, toute la famille, pâle de terreur, vit passer une figure brune, encadrée dans de longs cheveux plats. C’était le bon Jannekin.

– C’est moi, dit-il tout bas, cachez-vous, Monsieur le Comte, cachez-vous, Monsieur le Baron, le Bleu est au bas de l’escalier, ce coquin-là a voulu me griser, mais l’ivrogne est tombé dans son propre piège. Ah ! j’oubliais de vous dire qu’il apporte de la cire et un morceau de cuivre, je ne sais pas bien ce qu’il veut en faire, mais tenez-vous sur vos gardes.

Rignard s’approchait, en chantant je ne sais quelle ignoble chanson de cette époque ; le pêcheur vint à sa rencontre, et la comtesse se hâta de passer dans l’appartement du marquis.

– Ah ! te voilà ! matelot du diable ! cria l’ivrogne à Jannekin ; ne t’ai-je pas dit d’aller me chercher deux de mes hommes. Allons, prends ce flambeau et amène-les promptement.

Jannekin sentit une envie démesurée de poignarder l’insolent personnage, mais il se contint en pensant que cet acte de violence ne ferait qu’aggraver le péril de ses maîtres. Cependant, il mit sa main calleuse comme une tenaille dans la main maigre de Rignard et la lui serra de manière à en faire craquer tous les os. Cette petite vengeance le soulagea.

– Veux-tu bien me lâcher, requin, cria le malheureux, ou je te guillotine.

Jannekin ne tarda pas à revenir avec les deux hommes que le membre du comité révolutionnaire avait mandés.

En entrant dans la chambre, Rignard s’était métamorphosé subitement, son ivresse fut dissipée comme un léger brouillard, sa démarche devint ferme, sa voix tout à l’heure chevrotante prit un timbre assuré, il promena autour de lui un long regard où brillaient tous les feux de la haine.

– Tu es donc seul ici, citoyen Treséguidy ? dit-il au marquis.

M. de Treséguidy eut presque peur devant le visage glacial de l’ex-ouvrier carrossier. Il avait compté sur la grossière familiarité d’un homme de taverne, il retrouvait une sorte de bête fauve, défiante, sérieuse et prête à sauter sur sa proie.

– Oui, oui, je suis seul, répondit le vieillard en balbutiant ; ma famille était fatiguée, ma fille s’est retirée dans mon appartement qu’elle habitera désormais.

– La petite citoyenne est partie, dit Rignard, en appuyant sur ces mots.

– Et pourquoi Madame la Comtesse n’aurait-elle pas été se coucher si elle avait envie de dormir, dit Jannekin d’un ton rude.

– J’ai deux recommandations à te faire, dit le membre du comité avec une solennité bouffonne : d’abord on ne parle pas comme tu le fais à un commissaire de la République ; ensuite on ne dit plus comtesse ou marquis ; ces épithètes-là ne vont plus qu’à des bouteilles sans goulot, les guillotinés seuls s’appellent ainsi, comprends-tu ?

Cela dit, Rignard fit approcher, ses subalternes, posa deux flambeaux sur une table, sortit de sa poche un morceau de cire d’Espagne et un cachet, demanda du papier et procéda sur-le-champ à l’apposition des scellés.

– Que fait-il donc ? demanda Jannekin.

– Mes pauvres fils sont perdus, pensait le malheureux père.

À quatre heures du matin, Rignard avait terminé ses opérations ; il n’avait pas voulu attendre jusqu’au lendemain pour mettre sous la garde de la République les appartements qu’il soupçonnait devoir renfermer des papiers suspects ; il n’avait laissé à la disposition des habitants de Plouerneck que deux chambres : celle du marquis occupée alors par la comtesse, et celle où se passaient les scènes que nous venons de raconter ; il s’était fait dresser un lit dans la petite pièce voisine. Quant au cabinet obscur où s’étaient réfugiés MM. de Treséguidy, il avait été scellé comme toutes les autres chambres du château. Dans le bas on avait réservé la salle à manger pour les domestiques et pour les sbires de Rignard.

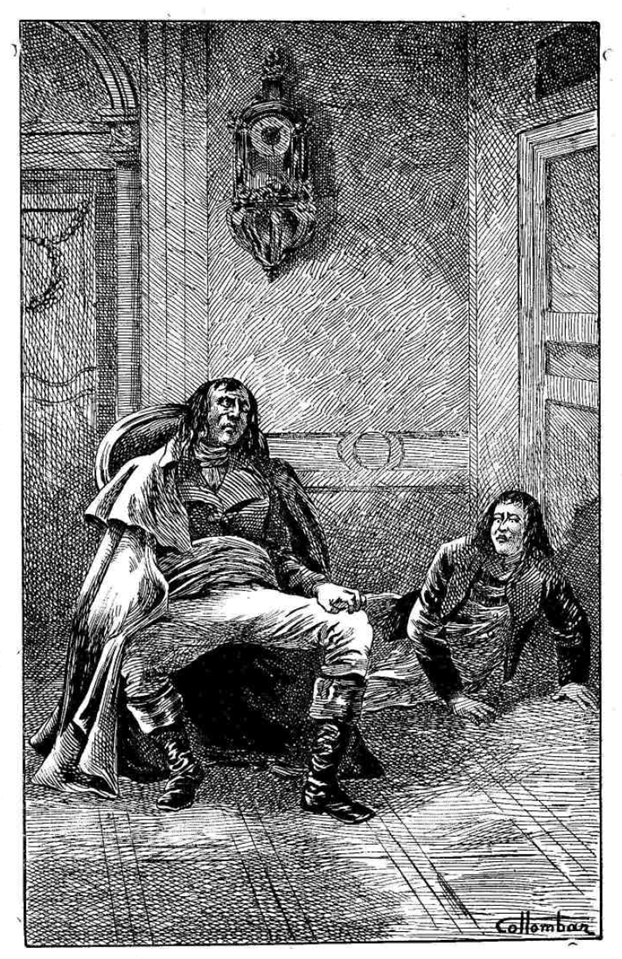

La première lueur du jour pénétrant à travers les vitres des fenêtres du château éclaira une scène singulière et empreinte d’un vif intérêt. C’était une espèce de drame muet dont tous les personnages étaient groupés d’une façon pittoresque. Épuisé par les fatigues de la nuit, brisé par les souffrances intérieures, le marquis s’était jeté sur le lit où Madame de Treséguidy avait reposé la veille ; sa belle tête blanche s’appuyait sur son bras droit, son visage était empreint d’une morne tristesse et, dans le mouvement inquiet de ses paupières, on pouvait comprendre l’angoisse de son cœur. Le membre du comité révolutionnaire, ses occupations terminées, voyant le jour si prochain, n’avait pas voulu se retirer dans son cabinet ; peut-être avait-il le dessein d’épier le sommeil de M. de Treséguidy et de saisir au vol les paroles quelquefois indiscrètes des rêves. Il s’était mis dans un fauteuil auprès du feu et s’y était endormi ; on voyait, dans sa chevelure noire comme le jais, sa figure pâle ; ses deux mains longues et décharnées se crispaient sur ses jambes comme si elles eussent voulu saisir une proie. De temps en temps un frisson nerveux courait dans tous ses membres et le faisait tressaillir sur son siège ; cet homme éprouvait-il en dormant les tortures qu’il faisait subir le jour à ses victimes ? Jannekin ne s’était pas retiré avec les deux aides de Rignard, il n’avait pas un seul instant cédé au sommeil ; étendu sur le parquet, la tête appuyée sur la porte du cabinet, au moindre bruit il regardait attentivement le visage de Rignard sur lequel tombait d’aplomb un reste de bougie ; il épiait la plus légère hésitation de ses sourcils, le plus simple mouvement de ses paupières, prêt à avertir M. de Treséguidy par un signal quelconque. Il arriva que les deux frères, après avoir lutté avec l’horrible fatigue qui les accablait, s’endormirent ; le bruit de leur respiration ne tarda pas à se faire entendre en s’augmentant à chaque instant ; on ne peut pas dire ce que souffrit alors le pêcheur, il ne voulait pas troubler le repos des jeunes gens, il savait que depuis trois jours et trois nuits ils n’avaient pas trouvé un seul instant de calme, il savait que ce sommeil était un baume réparateur et délicieux répandu sur tous leurs membres, mais aussi il comprenait que Rignard pouvait s’éveiller et découvrir ses victimes.

Au moindre bruit il regardait le visage de Rignard.

Le Breton ne quittait plus de l’œil le visage du Républicain et lorsque celui-ci faisait un mouvement sur son fauteuil, il sentait ses cheveux se hérisser et son sang se glacer dans ses veines. Cette nuit fut affreuse pour Jannekin. Le Républicain s’éveilla fort tard ; lorsqu’il ouvrit les yeux, M. de Treséguidy et le pêcheur étaient debout et les prisonniers étaient avertis.

Cette journée s’écoula assez rapidement, mais vers le soir, dans un moment où Rignard était absent, les jeunes gens dirent à Jannekin qu’ils mouraient de faim et de soif. Cette nouvelle déconcerta le bon serviteur ; ni lui ni le marquis n’avaient pensé à ce nouveau danger. La complication des évènements auxquels ils venaient de prendre part avait tellement absorbé leur attention que cette simple idée ne leur était pas venue à l’esprit.

– Comment faire ? dit toute la famille.

Le marquis émit le premier son opinion :

– Si nous pratiquions une ouverture dans la cloison, dit-il.

– Ne serait-il pas possible de briser le scellé et de le remplacer ensuite ? dit Madame de Treséguidy.

– Si quelques coups de pistolet nous débarrassaient de ces assassins, murmura à Jannekin.

Mais aucun de ces trois expédients n’était convenable : le premier présentait une grande difficulté, le second était dangereux, le troisième trop violent pour être sage.

– Nous attendrons jusqu’à demain, dirent les jeunes gens, mais demain il faut absolument que nous tâchions de nous procurer des vivres.

Un nuage de tristesse plus sombre pesait sur le front du petit cercle de la famille lorsque le Républicain entra.

– Citoyen, dit-il au marquis avec un sourire hypocrite, demain matin j’irai à Brest où m’appellent les affaires de l’État ; je laisserai quelques-uns de mes gens à Plouerneck comme gardiens des scellés ; tu auras soin d’eux, n’est-ce pas ; demain je serai de retour.

– Et tu trouveras le nid vide, les oiseaux seront envolés, pensa le pêcheur.

La nuit étant venue, Rignard ne tarda pas à se retirer dans le cabinet voisin ; le marquis se coucha dans la chambre. Jannekin, qui avait dormi trois ou quatre heures pendant le jour, reprit son poste, mais cette fois il dut se borner à surveiller les prisonniers.

Vers minuit l’un des deux jeunes gens s’endormit, on entendit un instant le souffle de sa respiration, puis le bruit s’éteignit dans un profond silence. Jannekin avait frémi jusqu’à la plante des pieds, mais il se rassura lorsque cessa le bruit.

Cependant tout était perdu. Une malheureuse insomnie avait tenu le Républicain éveillé ; il avait tout entendu, il avait d’abord hésité à en croire ses oreilles, puis le doute avait disparu devant l’évidence, il comprit aussitôt ce qui s’était passé avec une effrayante sagacité. Il se leva sans bruit et entra dans la chambre du marquis. Jannekin vit venir sous un rayon de lune cet affreux spectre de malheur.

Rignard, marchant sur la pointe du pied, s’approcha de M. de Treséguidy ; le vieillard dormait profondément, mais un triste sourire voltigeait sur ses lèvres comme un pressentiment, Le membre du comité révolutionnaire jeta sur le patricien un regard venimeux, le regard du tigre sur le voyageur endormi ; il s’approcha ensuite de Jannekin qui le regardait à travers les cils de ses paupières et qui soufflait à faire trembler les vitres. Rignard se pencha sur lui et arrêta sur son visage un regard fixe et luisant comme un flambeau ; dort-il ou ne dort-il pas ? Pour s’assurer de la vérité, il s’accroupit sur le corps du pêcheur et colla presque son visage sur le sien. Jannekin sentait dans ses cheveux l’haleine du Républicain. Après quelques instants d’observation muette et profonde, il se releva en disant : « Il dort », et il regagna son lit.

Le lendemain, Rignard et Jannekin avaient chacun pris un parti : le premier était résolu de rester à Plouerneck, de laisser souffrir de la faim MM. de Treséguidy et de les jeter ensuite au bourreau ; le second avait décidé qu’il sauverait avant vingt-quatre heures toute la famille ou qu’il se déferait des agents révolutionnaires avec l’aide des domestiques du château.

Pendant son repas du matin, Rignard déclara qu’il ne partirait pas et qu’il ferait coucher deux hommes dans sa chambre ; il ordonna ensuite à sa troupe de faire une garde rigoureuse autour de Plouerneck.

Après le repas, Jannekin prévint MM. de Treséguidy qu’ils étaient découverts, qu’ils eussent à se tenir prêts, à partir pendant la nuit au premier signal qu’il leur donnerait.

– Mais où irons-nous ? dit le marquis ; je suis vieux et mes jambes ne me porteront pas loin ; ma fille et mon petit-fils, que feront-ils ? On nous rejoindra avant que nous ayons fait une lieue.

– Soyez tranquille, répondit Jannekin, je vous mènerai sur une route où les bons chevaux ne courent pas plus vite que les mauvais, où Madame la Comtesse, M. Raoul marcheront aussi bien qu’Hermeck, le piqueur de M. le Baron ; seulement, au moment décisif, il n’y aura pas une minute à perdre.

Toute la famille s’occupa avec précaution des préparatifs du départ, Le marquis remit au magnanime Jannekin une cassette pleine d’or et de diamants en disant :

– Voilà ce qui nous aidera à vivre, mon ami, nous partagerons cette petite fortune, si Dieu favorise tes desseins.

Jannekin sourit avec mélancolie et ne répondit pas.

Une heure après cette scène, le pêcheur était au Conquet dans sa cabane :

– Pierre, disait-il à son fils, grand et énergique garçon que les flots avaient trempé comme l’acier bruni, svelte et hardi comme un véritable enfant de l’Armorique, à minuit, tu seras avec notre petite chaloupe derrière les rochers de Benaguet ; tu emporteras des provisions de toutes sortes et en grande quantité, car tu vas mener en Angleterre M. de Treséguidy et sa famille ; tiens, voici une cassette pleine d’argent, tu prendras ce qu’il te faudra pour les préparatifs et tu la porteras ensuite dans la barque. À minuit, quel que soit le temps, tu seras au rendez-vous ; mon enfant, sois exact, car un quart d’heure de retard, ce serait peut-être la mort de six personnes.

– À minuit je serai derrière les rochers de Benaguet, répondit Pierre.

– Que Dieu te bénisse et te conduise, mon petit Pierre, dit Jannekin en baisant tendrement le front hâlé de son fils.

À son retour, le pêcheur trouva Rignard en conférence avec ses subalternes ; il leur donnait ses instructions.

– Vous mourrez cette nuit si nous ne nous sauvons pas, pensa-t-il en passant derrière eux avec un faux air de nonchalance bien jouée.

Il alla faire part à MM. de Treséguidy de son projet pour la nuit ; les malheureux jeunes gens, que la faim commençait à torturer d’une manière atroce, approuvèrent tout sans discussion ; mais le marquis, timide comme le sont les vieillards, voyait mille difficultés à la réussite de ce plan.

– Comment échapperons-nous à la surveillance ces démons, disait-il ; et puis nous ne serons peut-être pas à cent pas du château qu’ils seront déjà à notre poursuite.

– Pour cela, soyez sans crainte, Monsieur le Marquis ; si les Bleus vous poursuivent, ce ne sera pas dans ce monde-ci.

– Comment l’entends-tu, mon ami ?

– Vous verrez, Monsieur le Marquis.

Rignard entra dans la chambre avec un faux air de bonhomie, salua presque poliment M. de Treséguidy, en jetant un regard furtif sur la porte scellée du cabinet.

– Jannekin, dit-il au pêcheur qui se tenait debout avec respect derrière le vieux châtelain, tu as le sommeil terriblement dur si tu n’as pas entendu cette nuit le tapage que faisaient les rats derrière la porte qui te servait d’oreiller.

Monsieur et Madame de Treséguidy pâlirent.

– Si je pouvais entendre quelque chose lorsque je dors, répondit Jannekin avec intention, ce serait ma propre personne ; feu ma femme ne disait-elle pas que je ronflais comme un marsouin et que ce vacarme était si fort que je réveillais nos voisins.

– Mais tu es bien heureux de dormir ainsi, interrompit Rignard, en lui jetant un regard profond, je ne dors pas si bien, moi.

– Ah ! fit le pêcheur avec insouciance.

– Et pourquoi choisis-tu pour lit le parquet de cette chambre et pour chevet la porte du cabinet ; tu es couché bien durement, ce me semble.

– J’ai cette habitude ; d’ailleurs je ne quitte jamais M. le Marquis, ni le jour, ni la nuit.

Voyant qu’il ne pouvait embarrasser le paysan breton, le Républicain se tut ; il se croyait maître de ses victimes et, par un raffinement de cruauté, il aimait mieux ne pas arracher un aveu.

Le soir, Jannekin descendit dans les cuisines, causa quelques instants avec les domestiques et les Républicains qu’il mit en gaieté et plaça sur la table plusieurs bouteilles de vin d’Espagne et une cruche d’excellente eau-de-vie ; puis il se rendit avec précaution à l’écurie, et y sella un cheval. Il sortit ensuite pour s’assurer du temps et du vent ; la nuit était resplendissante, la lune dormait sur un nuage d’argent mat, on entendait au loin l’Océan se briser avec de grands gémissements sur les rocs de la pointe de Saint-Mathieu. Le vent était froid et pénétrant, mais il soufflait dans une direction favorable, Jannekin s’en assura à plusieurs reprises en étendant les mains au-dessus de sa tête.

Les Républicains soupaient quand il rentra ; il alla jusqu’à la porte de la salle à manger qui avait été fermée à cause du froid. À travers le trou de la serrure, il vit Rignard assis devant le feu ; le membre du comité révolutionnaire parlait sans tourner la tête.

– Ne buvez pas tant, ivrognes, ne buvez donc pas tant ; songez que cette nuit chacun de vous doit veiller à son tour : toi, Bourgoël, de dix heures à minuit, et toi, Prichon, de minuit à deux heures, et moi à partir de deux heures au matin ; vous voyez que je ne me réserve pas la meilleure part. Surtout, si vous entendez le moindre bruit dans la chambre ou dans le cabinet, éveillez-moi sur-le-champ, il ne faut pas que ces brigands d’aristocrates nous échappent ; mais tu bois trop, je te dis, Bourgoël ! J’aurais bien pu arrêter ces maudits Vendéens et les relancer dans leur tanière ; mais, bah ! je ne suis pas fâché de les laisser mourir de faim, avant de les envoyer à la guillotine du citoyen Carrier... Mais, encore une fois, vous buvez trop !...

– Misérable, assassin, se dit Jannekin, immobile comme une statue.

– Nous avons eu une fameuse peine après eux tout de même, dit un de ces hommes en avalant un verre de vin de Xérès ; sans ces bois du diable nous les atteignions avant qu’ils fussent ici. Il est vrai que nous ne sommes pas mal : bon lit, bon feu, bon vin et bonne cuisine, et il remplissait de nouveau son verre.

– Sais-tu, citoyen Rignard, dit un autre en caressant du regard un rôti jaune comme l’or et tout fumant, que ces tré, tré, siguiguigui donneraient leur marquisat et encore quelque chose avec pour avoir un peu de ce fricot-là ! Deux jours sans manger, c’est pas trop amusant du tout, mais c’est drôle.

Les Républicains échangèrent un gros rire au fond duquel la voix aigre de Rignard dominait comme un sifflement de vipère.

Jannekin, exaspéré par ces atroces plaisanteries, sentait la colère lui monter au visage. Pour éviter un éclat qui eût compromis tous ses projets, il se retira avec précaution et monta dans la chambre. Le marquis et la comtesse y causaient devant la cheminée, Raoul s’entretenait à voix basse avec les prisonniers.

– Mes pauvres jeunes maîtres, dit Jannekin à MM. de Treséguidy, encore trois heures de souffrance et vous serez sauvés. Ne pleurez pas, Madame la Comtesse, l’heure de la délivrance approche, mais quand je vous dirai : Partez ! n’hésitez pas une minute, descendez, toutes les portes seront ouvertes devant vos pas, courez sans regarder derrière vous jusqu’aux rochers de Benaguet, vous y trouverez mon Pierre avec une bonne chaloupe, votre trésor et des provisions ; vous serez bientôt dans le passage du Four et l’on ne pourra plus vous poursuivre, Du reste, je resterai ici pour protéger votre fuite.

– Comment, tu ne viens pas avec nous, Jannekin ? dirent en même temps le marquis et Madame de Treséguidy.

– Non, il faut que je demeure ici jusqu’au jour, afin qu’on ne vous rejoigne pas...

– Mais, dit le vieillard....

– Il le faut, répéta Jannekin d’un ton à la fois respectueux et ferme.

On entendit la porte de la salle à manger s’ouvrir, un bruit lointain de chanson monta dans l’appartement.

– Ils sont ivres, continua le pêcheur ; cela rend notre tâche moins difficile, mais les voici dans le corridor. Adieu, mon maître, ajouta le fidèle Breton en s’agenouillant et en voulant baiser la main du vieux marquis.

– À genoux, toi, notre sauveur ! s’écria M. de Treséguidy, embrassons-nous, mon noble ami.

Jannekin se jeta dans les bras du vieillard.

– Mais silence, les voici, dit-il en essuyant une grosse larme qui roulait sur sa joue brune.

Chacun avait repris sa place au moment où Rignard entra avec Bourgoël et Prichon, les deux individus choisis pour veiller cette nuit-là. Le pêcheur était debout devant la fenêtre, M. de Treséguidy regardait la braise du foyer pour ne pas rencontrer le coup d’œil de ses persécuteurs, la comtesse parcourait un livre à images avec Raoul à ses côtés. Rien ne trahissait au dehors le grand parti qui allait décider de leur vie.

Le membre du comité révolutionnaire qui avait fini par s’enivrer aussi, promena un regard satisfait sur ce groupe innocent.

– C’est bien, se dit-il à lui-même, encore une nuit de famine pour les aristocrates du cabinet et je les expédie à Nantes.

Puis toutes ces personnes agitées de pensées si di verses se séparèrent.

Lorsque onze heures sonnèrent à l’église du Conquet, Jannekin, jusque-là dans le silence, se leva avec précaution et s’approcha de la fenêtre : le ciel était voilé de nuages, mais le vent était toujours bon. Le marquis dormait profondément en dépit du danger. Dans la chambre des Républicains on entendait la respiration de deux hommes.

– Bourgoël fait son devoir, pensa Jannekin, je ferai le mien.

Il tira de dessous le lit de M... de Treséguidy une paire de pistolets et sortit de la chambre en marchant sur ses pieds nus ; il alla avertir la comtesse et son fils de se tenir prêts, ouvrit la petite porte du château et prépara ainsi les voies de fuite.

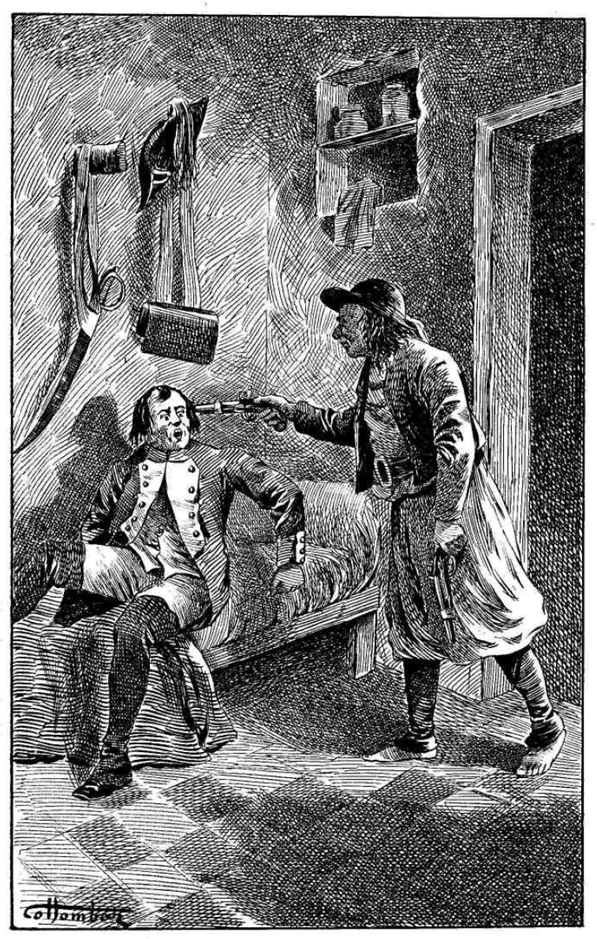

Si tu bouges, tu as une balle dans la tête.

À onze heures et demie, il éveilla le marquis, brisa le scel de la porte du cabinet et fit sortit les deux prisonniers.

– Maintenant, partez, partez vite sans dépenser une seconde inutilement, je donnerais ma vie pour vous donner des ailes.

MM. de Treséguidy trouvèrent la comtesse et Raoul au seuil de la porte. Quoique les jeunes gens épuisés par un long jeûne pussent à peine se soutenir, toute la famille se dirigea en courant du côté de la mer.

Jannekin les vit passer comme une ombre devant le château et disparaître derrière les rochers de Benaguet.

– Maintenant, se dit-il, il faut à tout prix gagner du temps ; quatre ou cinq heures d’avance et ils sont sauvés.

Il ouvrit doucement la porte de la chambre des Républicains. Bourgoël était assis sur son séant dans l’attitude d’un homme qui écoute ; quoique demi-ivre, il avait réussi à se tenir sur ses gardes et il avait entendu du bruit.

– Bourgoël, murmura à voix basse Jannekin en se glissant comme une ombre auprès du lit que cet homme occupait avec son compagnon.

Bourgoël, étonné, vit Jannekin à la clarté de la lune qui se dégageait des nuages : il allait appeler Rignard quand il sentit le canon froid d’un pistolet s’appliquer sur son front :

– Si tu bouges, lui cria le pêcheur dans l’oreille, si tu dis un mot, si tu fais un geste, tu as une balle dans la tête.

L’ivrogne, glacé de peur, retomba dans son lit et ne bougea plus jusqu’au matin.

Les premières lueurs du jour éclairaient la façade de Plouerneck quand Rignard se réveilla.

– Tu as donc fait sentinelle pour moi ? Prichon, dit-il en bâillant et en se frottant les yeux.

Jannekin jugea alors qu’il était temps de fuir ; il s’élança vers la porte, sauta sur le cheval qu’il avait préparé et s’enfonça dans la forêt.

Rignard fut saisi d’une épouvantable colère quand il trouva le cabinet et les chambres vides. Il fit venir de Locmaria un détachement de gendarmerie et battit les bois pendant trois jours avec l’acharnement de la hyène ; mais ses efforts étaient inutiles, car la chaloupe de Pierre abordait alors au port sauveur de Plymouth et l’héroïque Jannekin avait rejoint le quartier général de l’armée vendéenne.

Mme MICHEL DE R***, Souvenirs de la Révolution,

Abbeville, F. Paillart, imprimeur-éditeur, s. d.