Le mystère de Perrière les Chênes

par

Paul BOUCHET

Couronné par l’Académie Française

Prix MONTYON 1958

À tous nos Amis ;

à ceux qui participent

toujours à la vie

de « Perrière ».

CHAPITRE I

– Monsieur Paul ?

– Oui ! Je descends !

Dégringolant l’escalier, je fais entrer le sympathique fonctionnaire qui depuis 17 ans apporte dans ma banlieue bonnes et mauvaises nouvelles.

– Bonjour, facteur. Que m’apportez-vous de beau ?

– Dites donc, Monsieur Paul, c’est-il pour vous, ça ? fit-il en me présentant dans le cahier des « recommandés » une lettre surchargée d’inscriptions manuscrites et toutes couleurs, et de multiples tampons :

« À Monsieur Émile BOUCHET

58, rue St-Jean

à Dunkerque »

(en cas de décès, prière de faire

parvenir à son fils aîné)

Interloqué, je contemplai un instant l’enveloppe maculée.

– Oui ! Il n’y a pas de doute, c’est bien pour moi !

– Eh bien ! elle en a fait du chemin avant de vous attraper ! et vous direz après cela que le service des Postes est mal fait !

– Je ne le dirai plus, facteur, car voici 25 ans que mon père est mort (en 1918), et j’ai déménagé bien des fois avant d’habiter ici... Une cigarette ?

– Merci ! C’est trop rare aujourd’hui pour qu’on les refuse. Vous avez signé ? À demain, Monsieur Paul !

Lesté de mon courrier, je m’enferme dans mon bureau et, après avoir encore retourné entre mes mains l’enveloppe mystérieuse, soigneusement, d’un coup de canif, j’ouvre le précieux document.

Deux fois, trois fois, je relus la missive extraordinaire, me demandant si je n’étais pas l’objet d’une mystification. Mais non, on n’inventerait pas une blague pareille, qui, d’après l’impression de l’adresse aurait eu de grandes chances de ne jamais toucher sa victime.

Louis Auguste Futaies.... ce n’est pas possible.... ça se saurait.... et pourtant....

Je vais chercher ma femme !....

– Là. Tu es bien assise dans ton fauteuil ? Tu ne tomberas pas à la renverse ? Alors, Chérie, écoute ça !

Assis sur un bras du siège, de façon que nous puissions voir ensemble cette lettre ahurissante, je lui lus :

Perrière, le 14 Juin 1943.

Mon Cher Émile,

« Je ne sais où et quand ceci te parviendra, mais ce dont je suis certain, c’est que cette lettre touchera son destinataire auquel je suis inconnu, parce qu’elle doit lui être remise, même après ta mort, même après celle de ton fils puisque vous avez dû subir l’un et l’autre à Dunkerque les pires épreuves au cours de l’une ou l’autre des deux guerres qui ont ravagé cette pauvre cité.

« Aussi étonnant qu’il puisse te le paraître, c’est ton oncle Louis Auguste, né le 20 Avril 1823 à Bourbon-Vendée, et disparu le 23 Décembre 1870, qui écrit aujourd’hui d’un village totalement perdu, dont tu rechercheras en vain le nom sur les cartes modernes de France, même celle d’état-major de ce département d’Eure-et-Loir.

« Je n’ai plus pour longtemps encore à vivre et désire te revoir, mon Cher Émile, avant de partir rendre mes comptes à notre Maître à tous.

« Comme ton grand âge t’empêchera de venir jusqu’à moi en ce village inconnu et d’abords difficiles, je te prie de confier cette mission à ton fils, ou à défaut à l’aîné de tes petits-enfants.

« J’attendrai encore sa venue quelques mois avant de mourir.

« Au reçu de cette lettre, mon Cher neveu, tu prendras à Paris l’autocar du matin pour Dourdan et demanderas un billet pour Perrière, assez haut pour être entendu des voyageurs.

« Le conducteur répondra qu’il ne connaît pas de localité ainsi nommée sur la ligne : alors, mon neveu, tu répéteras à voix haute : Mais, si, Perrière les Chênes !

« – C’est à Perrière les Chênes que vous voulez aller ? lui demandera alors un voyageur. Vous connaissez quelqu’un là-bas ?

« Lui ayant répondu : Oui, mon Oncle, le grand-père Louis, cet homme te dira :

« – Vous savez que vous n’arriverez que ce soir vers 10 h. 1/2 ?

« – Entendu, je le sais, répondras-tu. Et tu exécuteras les instructions que te transmettra ce guide.

« Malgré les difficultés actuelles de la vie dans notre France que je revois envahie pour la 3e fois en ma longue vie, ne t’inquiète de rien. Je suis assez largement logé et pourvu pour recevoir mon neveu, et ma petite nièce peut-être, jusqu’à mon dernier jour, tout proche, que j’attends sans hâte comme sans crainte, désireux d’avoir la force encore de m’entretenir avec toi.

« Reçois donc, mon Cher Émile, les affectueuses pensées de ton vieux, très vieil oncle.

« Louis Auguste Futaies.

« P. S. – J’oubliais de te le recommander, emporte une boussole. »

– Qu’est-ce que c’est que cette histoire de revenant ?

– Je ne sais pas plus que toi, car, tu penses bien que je ne suis pas très au courant des faits et gestes de mes grands oncles, tous morts à ma connaissance, bien avant ma naissance.

– L’enveloppe fut postée à Dourdan le 14 Juin, réexpédiée le 20 de Dunkerque à Paris, chez la sœur de papa, décédée, d’où elle fut envoyée à leurs enfants en Bretagne, et par eux ici.

– Nous sommes le 12 Juillet. Il ne serait peut-être pas tellement désagréable de passer quelques jours à la campagne... même si cet oncle Mathusalem n’existe plus... suggéra ma femme.

– Voyons, ma petite, examinons un peu les données de cette histoire... invraisemblable, avant de nous lancer dans une aventure qui peut être une fumisterie.

Nous avons :

1o – Un grand-oncle inconnu – disparu en 1870 – et qui un beau jour s’avise d’écrire à mon père, dont il connaît tout juste la résidence à Dunkerque.

2o – Un âge impossible... 120 ans !...

3o – Un patelin inconnu en Eure et Loir, auquel on n’accède que par le truchement de mystérieux voyageurs.

Pour moi, ça sent la blague, le coup monté.

Arquant ses sourcils, ma femme me regarde de l’air un peu « ailleurs » qu’elle a lorsqu’au travers d’une question elle cherche à deviner un « pourquoi » lointain et situé en dehors des communes limites de la compréhension.

– On va voir, dit-elle.

Et posément, elle s’en fut chercher dans le secrétaire une grande boîte où elle classe soigneusement : actes, diplômes, lettres et parchemins sous la rubrique : « Papiers de famille » et, l’ayant ouverte, en extrait un arbre généalogique dressé jadis et tenu à jour constamment depuis.

– ... Auguste... le voilà... 7e enfant de Louis Futaies, né le 20 Avril 1822, à Bourbon-Vendée (actuellement la Roche-sur-Yon). Chef de bataillon de Mobiles, disparu au cours des combats autour de Châteaudun en Décembre 1870. Jusqu’ici nous vérifions les dires de l’auteur de cette lettre.

– Mais Perrière enfin... Perrière les Chênes si l’on veut même... tu vois ça, toi, un village de France inconnu sur les cartes, oublié du cadastre, de la gendarmerie et du percepteur... où l’on se rend cependant par un autocar où fréquentent de mystérieux courriers... un pareil escamotage serait plus fort que toutes les histoires de Ponson du Terrail, de Jules Verne, et Maurice Leblanc et de Monsieur Pierre Benoit réunis... et où ça, ce village oublié ?... perdu ?... en Eure-et-Loir, à moins de 100 kms de Paris. Mais ça ne tient pas debout !

– Ce village peut fort bien n’être qu’un lieu dit, perdu... dans les bois, comme son nom l’indique, parmi une forêt de chênes ?

Après tout, on découvre bien, en France même, des cités disparues depuis des siècles, comme celle de Ker Hoël, par exemple, et l’on épilogue encore sur l’emplacement de villes gauloises florissantes avant l’invasion de ces barbares formalistes que furent les romains. Pourquoi n’y aurait-il pas quelque chose à Perrière ?

– Le plus simple, décida sa femme, c’est d’y aller. Voici la période des vacances ; on ne sait où aller, et, puisque l’occasion se présente de voir peut-être du nouveau, allons-y.

– Et zou. Puisque rien ne nous en empêche, nous partirons lundi pour la découverte de Perrière les Chênes, le village oublié.

20 Juillet 43.

Huit heures du matin. Une queue d’une vingtaine de personnes, la plupart chargées de valises, attendent l’heure de monter dans l’autocar. Je m’adresse à un homme, visiblement un campagnard, placé devant moi.

– Pardon, Monsieur, pour aller à Perrière, c’est bien ici ?

L’interpellé me regarde, les yeux ronds :

– Perrière ? connais pas. Ici, c’est pour Dourdan.

– Vous ne connaissez pas Perrière les Chênes ? fis-je à voix plus haute.

– Non. C’est près de quoi, ça, Perrière ?

– Je ne sais pas au juste ; on m’a dit que c’est sur cette ligne.

– Alors, demandez donc au contrôleur ; je n’ai jamais entendu parler de ce pays-là !

Cette tentative liminaire demeurée infructueuse, je me munis au guichet de deux billets pour Dourdan. Et j’attends. Ma femme observe les têtes des voyageurs.

Voici l’autocar : une grande voiture qui fut naguère élégante et dont la carrosserie fatiguée s’agrémente aujourd’hui d’un gazogène – le conducteur range l’engin contre le trottoir et ouvre la portière ; un aide fourgonne le gazo qui empeste et nous enfume.

Les candidats au voyage grimpent à la queue leu-leu dans la voiture et passent au chauffeur paquets et valises qu’il dispose sur la toiture.

– Pour aller à Perrière, s’il vous plait ?

– Perrière,... je ne sais pas. On n’y passe pas et je ne peux pas vous renseigner.

– Vous ne connaissez pas Perrière les Chênes ?

– Non.

Et le conducteur passe au suivant qui nous pousse en grommelant entre ses dents quelque chose comme « Il y a des gens qui feraient mieux de se renseigner d’abord avant de monter en voiture ».

Nous allons nous asseoir, dépités de n’avoir pas entendu la réponse espérée, et tâchons de glisser nos deux petites valises sous la banquette.

Pendant que je me livre à cet exercice, Lucienne s’occupe à ôter son manteau, à le plier, et, tandis que les yeux baissés vers ces préparatifs d’installation nous ne pouvons voir nos compagnons de voyage, j’entends une voix d’homme murmurer quelque part derrière nous :

– Perrière, vous n’y serez pas avant ce soir 10 h. 1/2.

Ma femme a entendu elle aussi et se retourne. Elle observe qui a parlé. Est-ce le campagnard endimanché encore debout, ou ce petit vieux barbu qui a prononcé les paroles attendues ? Peut-être encore ce vieux réjoui qui insère avec difficulté un ventre abondant entre les travées de fauteuils. Rien n’y paraît.

Enfin, les derniers voyageurs montés, la porte claque et l’autocar se met péniblement en route dans un fracas de ratés du moteur qui, mal nourri au gazogène, proteste énergiquement.

– Comment penses-tu que nous retrouvions l’oncle Louis ? demande ma femme assez haut pour être entendu de ses voisins.

– Je n’en sais rien et cela m’ennuie, car il ne pourra sûrement pas, à son âge, nous attendre au terminus, et je ne vois pas comment nous découvrirons seuls sa maison à Perrière ?

– Quelqu’un vous indiquera sûrement à Dourdan le chemin de Perrière les Chênes !

Intentionnellement Lucienne a mis l’accent sur ces mots et en attend quelque révélation... mais en vain. Elle aurait parlé de Saint Cayou sur l’herbe ou de Flicfloc des grenouilles, le résultat eut été le même.

Aussi jugeant inutile de renouveler l’expérience pour l’instant, nous essayons de lire pour tuer le temps, tout en observant nos voisins sans plus de succès.

Il est 10 h. 15 quand après deux heures de voyage sans histoire, la lourde voiture stoppe enfin sur une place coquette devant la grosse tour démantelée de ce qui fut le château de Dourdan.

Tous descendent, et, voyant l’heure, je grogne :

– Douze heures encore pour aller à Perrière... mais c’est donc bien plus loin que Perpignan... Perrière les Chênes ?

Un jeune homme qui s’occupe à descendre les bagages du toit de l’autocar nous dévisage curieusement :

– Y a-t-il ici une voiture pour nous conduire ?

– Ce ne sera pas facile en ce moment, si vous ne connaissez personne là-bas, Madame, émet le garçon réticent...

Évidemment c’est une invite à formuler le « Sésame ouvre-toi » qui nous mettra le fil conducteur en mains.

– Bien sûr, notre oncle Louis, Louis Auguste Futaies, le centenaire !

Quelques instants s’écoulèrent, notre informateur paraissant très absorbé par l’arrimage de paquets hétéroclites sur les porte-bagages d’une bicyclette :

– Vous êtes à pied, demande-t-il enfin ?

– Oui.

Pendant ce temps nos compagnons de route se sont tous dispersés.

– Alors venez avec moi.

– Ce n’est pas trop loin ?... J’ai été blessé en 40, et maintenant les kilomètres et moi...

– Si fait ; c’est à une bonne quinzaine de kilomètres mais vous prendrez le tacot.

– Comment, il y a donc un chemin de fer qui va dans ce trou ?

– Un chemin de fer – oh ! pas tout à fait. J’ai dit un tacot, une voix agricole qui va dans les champs ramasser les récoltes – et après, il reste un bout de chemin.

– Mais sapristi, faut-il donc quitter la France et l’Étranger pour dénicher ce Perrière ?

Notre guide nous observe curieusement.

– ... La France et l’Étranger... ma foi, p’t’être ben...

– Mon oncle m’a pourtant écrit de venir le voir ?

J’extrais la missive de l’ancêtre et la montre au jeune homme, qui se décide alors :

– Alors, c’est bien, si vous êtes invités, car j’ai moi aussi, des parents à Perrière, et ils n’aiment point à être dérangés les vieux de là-bas.

– Mais pourtant le ravitaillement, les cartes, les trente-six mille formalités qui...

Souriant sans répondre, le cycliste, tenant en main sa machine, nous arrête devant un hangar sous lequel s’alignent poussiéreux une demi-douzaine de wagons antiques, deux trucs, trois fourgons, une plate-forme, attelés d’une inénarrable locomotive, le tout reposant sur une voie étroite qui se perdait dans les champs.

– Courier ! – Ho, ho ! Ouque t’es ? héla le jeune homme, les mains en porte voix.

Et comme nul ne répondait il enfourcha sa bicyclette et fila vers Dourdan, nous laissant cet encouragement :

– Attendez-moi là, m’sieur dame ; je vais le chercher.

Onze heures sonnaient à l’église quand, sur la route poudreuse, nous vîmes apparaître notre jeune informateur.

– Le train partira vers les 2 h. J’ai vu le père Courier qui vous fera mettre une hotte de foin pour vous asseoir dans le fourgon. Il vous indiquera où il faudra descendre. Je tâcherai de venir vous chercher. Vous avez t’y seulement une boussole ?

– Oui, j’ai emporté, suivant les instructions de notre oncle, ma boussole militaire. J’ai même des cartes...

– Oh ! pour les cartes, ça ne dit que ça veut, ces machins-là. Le principal, c’est la boussole.

– Alors à ce soir, m’sieur dame... et vous tracassez pas si vous trouvez le temps long...

Remontant sur son vélo, le sympathique garçon nous lança :

– D’ici 2 heures, allez donc déjeuner à la Tête Noire ; je les ai prévenus ; ils vous prépareront aussi un bon casse-croûte pour dîner...

Et nous plantant là assez interloqués, il fila à toutes pédales...

CHAPITRE II

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cahotés, brinqueballés dans un obscur et malodorant fourgon où poussait l’herbe sur un plancher enduit d’une couche de terre et de débris végétaux jamais nettoyés, nous mijotions de surcroît dans l’ombre sous un soleil ardent qui rôtissait le plafond de notre wagon et noyait d’une lumière dorée une campagne de champs de blés et de boqueteaux.

Le tacot du père Courier n’allait guère plus vite qu’un homme au pas... dans la terre labourée. Fréquemment, il s’arrêtait en plein champ, déposait quelque ouvrier avec ses outils, une faucheuse-lieuse que des cultivateurs venaient chercher, avertis de loin par le panache de fumée, les tonitruants coups de sifflet dont le chauffeur-mécanicien croyait devoir ponctuer ses arrivées en des lieux déserts comme il l’eut fait avant d’entrer dans une gare.

Là-dessus, un bout de causette, et, pour activer les opérations, une rincette bue à la régalade d’un bidon suspendu goulot en bas sous l’auvent du conducteur, suivant les meilleurs principes des coloniaux qui veulent boire frais au soleil.

Prodigieusement énervés par la longueur interminable d’un minuscule voyage en ce pays chartrain si proche de Paris, nous avions essayé de faire la route à pied, en précédant le convoi encore arrêté pour quelque déchargement, mais l’impossibilité de marcher ailleurs que sur les traverses irrégulièrement espacées d’une voie ferrée nous y avait bientôt fait renoncer.

Les quelques amorces de conversations engagées avec les passagers de cet étrange convoi ne nous avaient donné sur Perrière aucune espèce de renseignement.

Le père Courier, questionné à deux reprises, nous répondit en clignant de l’œil...

– Le gars m’a prévenu, vous tracassez pas, je vous dirai ousqu’il faut descendre...

Nous étions donc de fort mauvaise humeur quand, vers 17 h. 30, après trois heures et demie d’un abrutissant voyage aux arrêts multiples aussi longs que les heures de parcours, le tacot stoppa avec un bruit de ferraille ponctué d’un inutile et strident coup de sifflet, sous un hangar semblable à celui sous lequel nous l’avions découvert le matin.

À proximité s’élevait une ferme assez grande, bien tenue, dont le logis principal, en pierre, portait gravé sur le linteau de la porte

Une femme d’une trentaine d’années, robuste et plaisante, sortit de la maison traînant après soi un marmot déculotté.

– Agnès ! cria le conducteur de l’étonnant convoi, fais donc entrer Monsieur et Madame ils sont les neveux du Grand-père qu’ils vont voir an’huy.

Et, se tournant vers nous qui, descendus de l’inconfortable véhicule, attendions, valises à la main, qu’il nous fut donné d’autres précisions sur cet ahurissant voyage : « Entrez donc, Monsieur-dame, ma femme va vous offrir un rafraîchissement en attendant qu’on vienne vous chercher. Vous êtes chez vous. »

De plus en plus intrigués, nous suivîmes Madame Courier dans une grande salle fraîche dont une énorme cheminée au vaste manteau garnissait tout le fond.

Nous ayant invités à nous asseoir devant une vaste table de chêne aux pieds tournés, notre obligeante hôtesse s’étant munie d’une cruche, s’excusa de nous laisser seuls, et sortit.

Curieux, ma femme et moi examinions avec intérêt la salle aux poutres apparentes reposant sur des corbeaux de pierre sculptée, les montants de la cheminée ornés de la Croix celtique que nous ne nous attendions guère à trouver ici.

Les meubles, armoires et bahuts fort anciens en chêne massif eussent fait s’évanouir de joie un antiquaire. À première vue et sans hésitation possible, ils devaient dater du XVIe siècle.

Aux murs, quelques plats d’étain, et, faisant curieusement pendant à un moderne fusil de chasse, un antique mousquet à rouet avec sa fourche. Je ne pus me retenir d’aller l’examiner de près et constatai que l’arme, toute simple et sans incrustation, était bel et bien un authentique engin de guerre, soigneusement entretenu qui avait dû participer à maintes batailles des siècles passés, car des encoches pratiquées dans le bois de la crosse témoignaient du nombre des victimes abattues par lui au temps de son service actif. J’en comptai ainsi 17.

– Vous regardez le lance-pierre des anciens ? fit derrière moi la voix du père Courier.

– Excusez-moi, je n’ai pu me retenir d’aller voir de près ce beau mousquet, et je vous prie de croire qu’il n’y en a pas d’aussi bien conservé – et surtout bien entretenu – au Musée de l’Armée.

– Tout ce que vous avez ici, d’ailleurs, peut supporter avantageusement la comparaison avec les pièces les plus belles des demeures historiques les plus réputées... ajouta ma femme médusée par certain bahut à ferrures splendides. – On se croirait transporté à 400 ans dans le passé, tant votre belle maison y semble vivre encore !

– On n’en pourrait sûrement pas dire autant de vos meubles de Paris d’aujourd’hui... ajouta la femme rentrant à cet instant une cruche de cidre frais à la main.

Vous boirez bien un coup après ce voyage dans la poussière, par cette chaleur ?... dit-elle en posant devant nous deux bols à fleurs à l’ancienne mode, une miche de pain et du beurre.

– Décidément, il se confirme que nous faisons ici un voyage dans le passé... car votre famille a sans doute toujours habité ici ?

– Dame, ça fait longtemps !... répondit le conducteur du tacot tirant sur sa moustache... mais, vous ne mangez pas... allez donc, c’est de bon cœur, puisque vous êtes les neveux du Grand-père !

– Vous le connaissez ?

– Comme tout un chacun par ici, mais vous pensez bien qu’il ne sort guère à son âge !

– Cent-vingt ans !

– C’est bien possible... mes parents l’appelaient déjà le Grand-père !

– Alors, vous allez pouvoir nous renseigner, Monsieur Courier. Nous avons reçu il y a quelques jours une lettre de lui adressée au père de mon mari, mort depuis plus de 20 ans, nous invitant à le venir voir au plus tôt !... et ce Perrière mystérieux qui ne figure nulle part... au sujet duquel nous ne savons rien... et que tous par ici semblent connaître ?

– Tous... oh non !

– Un assez grand nombre en tous cas... et jamais secret de polichinelle ne fut mieux gardé !

Courier me regarda sévèrement :

– Il n’y a pas de secret de Polichinelle, Monsieur, il y a celui de Perrière ! que vous connaîtrez sans doute par votre oncle... et vous comprendrez !... Mais puisque c’est le Grand-Père qui vous a demandé de venir le voir, c’est Lui qui vous parlera.

– Allons, Monsieur Courier, ne vous fâchez pas !... mon mari seulement s’impatiente de ce trop long voyage pour une si petite distance et de la conspiration de mystère qui entoure ce Perrière où habite notre vieil oncle...

Sans répondre à l’intervention de mon épouse, le conducteur du « tacot » bourrait méthodiquement une pipe et l’allumait.

– Il nous reste à vous remercier de votre aimable accueil, Madame, poursuivit Lucienne se tournant vers notre hôtesse, et à vous prier de bien vouloir nous mettre sur la bonne piste pour nous rendre auprès de notre parent avant qu’il soit trop tard... car à son âge...

Le chauffeur souffla un nuage de fumée et daigna nous rappeler :

– Vous savez que vous ne pouvez point arriver à Perrière avant 10 heures 1/2 – à votre nouvelle heure...

– Pourquoi ? Il n’en est pas 6 et ce ne doit pas être si loin...

– Pourquoi ?... Parce qu’il fera nuit !

Et voyant notre mine déçue il poursuivit :

– Allez, si vous le voulez, faire un tour dans les environs et revenez souper ici vers les 7 heures 1/2... après, on vous conduira...

– Sur vos indications, nous irions bien tout seuls... Voici la carte d’État-major au 50.000e... je suis officier, combattant des deux guerres et...

– Ça ne se peut point... pensez donc que depuis 40 ans que j’habite ici vous êtes les seuls à venir à Perrière sans être du pays...

– Mais enfin... je comprends que vous ayez des instructions pour ne pas déranger mon oncle... qui ne doit guère aimer la société... mais puisque voici sa lettre... il nous attend...

– Il a été prévenu ; s’il dit de vous amener, on vous y mènera... excusez-moi, mais je m’en vais nettoyer ma machine à c’ t’ heure !

Et, se levant, notre trop discret interlocuteur se dirigea vers la porte, puis, se retournant sur le seuil, il ajouta : – Sans vous commander, vous pourriez comme ça aller vous promener jusqu’à la Pierre aux Fées – ça vous distraira...

Ne sachant que faire, et ne voulant importuner ces hôtes trop obligeants à certains égards, nous partîmes dans la direction indiquée contempler cette pierre aux fées.

Nous cheminions depuis un quart d’heure environ le long d’un mauvais chemin de terre, quand ma femme me fit observer que la prairie avait insensiblement succédé aux blés et bientôt même à une lande rocailleuse où poussait une plante à larges feuilles velues ombrageant des fruits ronds tenant de la courgette et de la citrouille pour la forme et la couleur, mais à peine aussi gros que des tomates. Des fleurs rouge-orange poussaient même encore à cette saison sur les tiges épaisses.

– On en cueillera quelques-uns au retour et nous demanderons à la ferme... lui répondis-je, intéressé seulement par l’apparition proche d’un énorme bloc de grès cylindrique de hauteur d’homme qui, tel un château fort, semblait régner, solitaire, sur cette lande rocailleuse parsemée des touffes de cette verdure aux larges feuilles.

Nous étions arrivés à la Pierre, et contemplions curieusement ce mégalithe.

– On dirait un menhir... il ressemble à celui de Bouillon [1].

– Ce pourrait n’être qu’un bloc erratique, bien que la géologie de ce pays ne s’y prête guère... fis-je en déployant ma carte pour chercher à en situer l’emplacement.

– Où sommes-nous ? demanda Lucienne se penchant sur la feuille déployée.

– Je n’en sais rien ; la Pierre aux Fées n’y figure pas plus que Perrière, et depuis Dourdan, j’ignore où nous a conduits le tacot du père Courier. – Vois-tu quelque clocher à l’horizon pour m’orienter ?

– Non, fit-elle après avoir scruté l’horizon... il n’y a que des bois par là-bas... une forêt semble-t-il... et par là des bouquets d’arbres... on ne voit même plus la ferme des Courier.

– Oh, mais ça... c’est curieux ; vois donc... j’oriente ma carte à la boussole et trouve devant moi le rebord ouest du plateau...

– Et puis ?...

– Et puis... regarde le soleil – et tiens mon stylo verticalement – que fait l’ombre ?...

– Mais elle ne fait plus angle droit avec le Nord... on dirait qu’elle part du N.-O.

– Je pense bien – elle fait un angle de 18°, tandis que si j’oriente ma carte au Soleil, nous avons au N. le bois de St-Benoît à 1 km environ, ce qui nous placerait ici – ... et je marquai au crayon un cercle approximatif.

– Qu’est-ce que ça veut dire ?

– Que ta boussole est détraquée !

– Ou que le Soleil s’amuse à nous faire des blagues, n’est-ce pas ?... Non, mon petit, il y a autre chose ?... mais quoi ?

– Les fées ?

– Ce seraient les fées qui dérangeraient l’aiguille aimantée ?

– Pourquoi pas ? Ne ris pas, je t’en prie, il y a ici, j’en suis certaine, la clef du mystère... Réfléchissons.

– C’est tout réfléchi : cette pierre est un bloc de minerai qui affole mon instrument. Si je vais me placer au N.-N.-O., de l’autre côté donc de la pierre dans le sens qu’indique l’aiguille, tu la verras faire un tête-à-queue et diriger sa pointe vers le rocher. – Tiens, regarde.

– Elle n’a pas changé de direction – elle indique toujours le N.-N.-O. J’y perds mon latin !

– Voilà le mystère de la Pierre aux Fées !

Violemment intrigué, je m’éloignai de l’énigmatique menhir et, lui tournant le dos, remontai vers le Nord.

Pendant une cinquantaine de mètres, ma boussole oscilla, affolée, sur le champ des 18°, puis, tout d’un coup, se décidant, elle reprit sa direction normale pointant résolument vers le N. magnétique.

Je fis alors le tour de la pierre, et constatai que, sauf dans cette direction N.-N.-O., son attraction cessait pour l’aiguille aimantée dans un rayon de 60 m., tandis que la boussole restait obstinément déviée vers le N.-N.-O. si, marchant dans cette direction, je tournais le dos au mégalithe.

Avec l’aide de ma femme qui toujours observait le soleil, juge infaillible, je traçai au crayon l’angle obtenu, mais, faute d’autres points d’observations, et dépourvu de tout instrument d’optique, je ne pus faire que rechercher, grâce au pendule radiesthésique que je porte constamment, le site de la Pierre aux Fées, qu’assez exactement je pointai sur la ligne magnétique des 18°.

– Paul ? ne crois-tu pas que nous sommes ici sur la piste de ce mystérieux Perrière ?

– J’en suis convaincu ; comme je pense que ce n’est pas pour rien que le père Courier nous a envoyés nous promener jusqu’ici.

– Si nous cherchions à retrouver l’oncle Louis tout seuls ? Ce serait amusant de voir la tête de l’ancêtre si nous arrivions par nos propres moyens jusqu’à lui ?

– Passe-moi donc sa lettre.

Ayant fixé la carte au sol avec 4 cailloux, je pris les radiations de l’oncle sur sa missive, et, appliquant le procédé de l’orientation mentale, cherchai, en suivant l’oscillation pendulaire, à déterminer une « ligne d’opération » entre la lettre-témoin et le domicile du scripteur.

L’expérience recommencée trois fois en plaçant successivement le témoin au Nord, à l’Est et au Sud de la carte nous permit, par intersections, d’obtenir un point sis à 3 kms 800 du menhir et sur la ligne même de déviation magnétique.

Ce point malheureusement se trouvait en dehors de la carte et ne pouvait être porté que sur la feuille voisine que nous ne possédions pas. Faute d’instruments, il m’était impossible de calculer les coordonnées.

– Cela n’a pas d’importance pour nous, fis-je enthousiasmé. Si tu veux nous allons de ce pas nous rendre à Perrière. Il n’y a qu’à marcher à travers la lande en suivant l’aiguille aimantée, et nous découvrirons le village inconnu.

– Et nos valises ?

– Diable, c’est pourtant vrai ! Elles sont restées à la ferme.

– Bah ! Tant pis... on reviendra plutôt les chercher.

Et, sans plus hésiter, joyeux d’avoir, tout seuls, découvert la piste de notre oncle, nous voilà partis à travers cette lande rocailleuse parsemée de ces bizarres bouquets de cucurbitacées.

Depuis une demi-heure nous marchions ainsi, lorsque, jetant un coup d’œil sur la boussole, je constatai avec surprise que celle-ci, obéissant à quelque nouvelle attraction, indiquait maintenant l’occident où le soleil déclinait.

– Que faisons-nous ? demanda ma femme. Suit-on la première indication avec la dérive Nord-Ouest de 18° ou celle-ci qui en fait presque 45 ?

– Suivons la boussole, – et repérons-nous.

C’est en vain que je cherchai un clocher, une cote marquante, un accident géographique quelconque. À l’Est, seule cote que me donnât ma carte, il n’y avait que des bois dont la configuration, modifiée par les ans depuis l’établissement du relevé, ne concordait en rien avec les données du plan que j’avais sous les yeux.

– N’as-tu pas l’impression que nous vivons un de ces contes bretons où les Korrigans s’amusent à perdre les voyageurs égarés sur les landes... suggéra Lucienne.

– Il y a de ça... et ce n’est pas le moindre attrait qui me pousse à vouloir percer le mystère de Perrière !

– De « Ferrière » peut-être ! car il y a certainement par ici des gisements métalliques qui affolent l’aiguille aimantée.

– Ferrière ou Perrière, il faudrait tout de même le dénicher.

– Ce n’est qu’une raison de plus pour observer la boussole... que l’oncle Louis nous a engagés à emporter, ne l’oublie pas.

Après un quart d’heure d’une marche fatigante, nous arrivâmes enfin au rebord du plateau d’ou l’on apercevait les cimes d’arbres touffus peuplant la vallée, quand surgit devant nous, remontant la pente, le jeune cycliste qui le matin même à Dourdan nous avait confiés au tacot du père Courier.

La même exclamation jaillit de nos lèvres :

– Vous !...

– N’allons-nous pas à Perrière par ici ? répliqua ma femme avec son plus gracieux sourire.

Interloqué, le jeune homme nous contemplait, hésitant à poser la question qui lui brûlait les lèvres.

– C’est Courier qui vous a indiqué cette direction ?

– Ah oui... avec ça ? fit-il en désignant la boussole que je tenais à la main.

– Avec ça, oui, et nous ne devons plus être loin maintenant de chez notre parent, n’est-ce pas ? questionna ma femme bluffant un peu.

– Je viens de le voir, et il m’a envoyé vous chercher à la ferme, avoua le messager.

– Conduisez-nous tout de suite auprès de lui.

– Ça ne se peut pas. – Il faut que je voie Courier d’abord, et lui fasse mes commissions. – Venez, et, après souper, je vous mènerai au Grand-Père avec vos valises.

Comme nous hésitions à le suivre, le bizarre agent de liaison de notre oncle ajouta :

– Venez, M’sieu dame, puisque je vous dis que vous le verrez ce soir, Grand-Père Louis.

– Mais pourquoi pas tout de suite ?

– Parce que ! fit le jeune homme nous regardant bien en face : on ne vient pas à Perrière quand il fait encore jour !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ce fut après une marche silencieuse et pénible à travers champs et bois que notre guide, désignant un clocher massif dont la pointe se silhouettait à peine parmi les arbres, désigna pour nous renseigner :

– Voilà Perrière. Votre oncle habite ici, à gauche.

Et soudain, sans qu’aucun chemin ait pu nous faire présager l’entrée d’un village, nous débouchâmes à l’extrémité d’une place rectangulaire bordée de maisons à toits pointus encadrant l’église trapue qui en formait le petit côté, au Nord.

Le jeune homme, nous faisant passer par une ruelle, contourna l’une des maisons, nous fit pénétrer dans un jardinet et heurta le marteau d’une porte.

Une vieille femme en bonnet tuyauté vint ouvrir, un bougeoir à la main :

– Entrez donc, mes cousins, et soyez les bienvenus, mon grand-père vous attend.

Et, voyant notre étonnement, elle se présenta :

– Je suis Hermance Courier, la petite fille le votre oncle Louis et la Grand-mère de Philippe qui vous a amenés tantôt de Dourdan.

Un grand nez busqué, d’une pâleur de cire, émergeant d’une barbe neigeuse encadrée par les pointes d’un oreiller, telle fut l’inoubliable impression de blancheur que je ressentis en apercevant cet oncle énigmatique à la fuligineuse lumière d’une lampe qui n’éclairait que lui dans une vaste chambre enfouie dans la pénombre.

Calé par des oreillers dans une antique bergère à oreilles, enveloppé d’une houppelande, le chef couvert d’un bonnet grec, ses longues mains osseuses posées sur la chaude fourrure d’un chat blanc et roux couché sur ses genoux, le vieil homme semblait dormir.

Comme nous n’osions approcher, la voix faible mais nette du vieillard s’éleva :

– Je vous remercie d’être venus, mes enfants, mais j’ai peut-être trop tardé à écrire à mon neveu Émile pour joindre le dernier survivant direct de la famille, car maintenant les heures me sont comptées.

Comme, avançant doucement, nous regardions avec étonnement ce maigre visage quasi immobile, l’ancêtre, sans bouger le corps, souleva une main pour nous accueillir et ajouta :

– Vous voudrez bien m’excuser, ma nièce, de n’être pas allé au-devant de vous comme je l’eusse souhaité, mais depuis un mois il m’est impossible de me lever...

– Vous êtes souffrant, mon oncle ?

Notre parent alors ouvrit un œil, considéra ma femme, esquissa un sourire et laissa tomber :

– Je vieillis !

Le patriarche respira profondément, rassembla ses forces, nous observa tous deux de ses yeux gris, pénétrants et doux, se tira la barbe, puis s’adressant à moi :

– Tu es le fils aîné d’Émile ? Comment t’appelles-tu ?

– Paul, comme le frère de mon père qui est mort. Je suis le fils unique de votre neveu Émile, décédé en 1918. J’ai 44 ans. Voici ma femme, Lucienne. Nous avons un fils, nous aussi.

– C’est bien, Je suis heureux que ma lettre vous soit bien parvenue, et vous remercie tous deux d’avoir accepté les conditions bizarres de ce voyage. Demain, vous comprendrez les graves raisons qui motivent ces précautions ; c’est l’histoire même de Perrière qui les commande.

– Nous sommes à votre disposition, mon oncle, ce sera quand il vous plaira...

Le vieillard fit un geste léger :

– ... c’est le Temps qui n’est pas à ma disposition. Perrière a beau vivre en dehors de Lui, la Mort vient tout de même jusqu’ici... mon heure est venue, et je partirai avec la fin de cette lune – sans crainte et sans remords.

Excusez-moi, ma chère nièce, si je gâche ainsi des vacances que vous pouviez espérer plus gaies, mais chez nous la mort n’est pas un deuil...

Hermance vous a préparé une chambre agréable ; je vous souhaite une bonne nuit. Demain j’aurai besoin de toutes mes forces et te demanderai toute ton attention, mon neveu...

L’oncle Louis ferma les yeux et, reprenant son immobilité, nous fit comprendre que, pour ce soir, l’entretien était terminé et qu’il souhaitait reposer.

CHAPITRE III

L’ÉTRANGE AVENTURE DE L’ONCLE LOUIS

Tôt éveillés par le chant des coqs et rassurés par les bruits ménagers de la maison sur l’état de santé de notre oncle, nous étions descendus dans la cuisine où deux bols flanqués d’une miche de pain bis et d’une motte de beurre attendaient déjà notre venue.

– Avez-vous passé une bonne nuit, ma cousine ? s’enquit la vieille Hermance voyant ma femme descendre l’escalier de bois sculpté qui directement aboutissait dans la vaste cuisine aux poutres apparentes, à l’ancienne mode.

– Excellente, je vous remercie ; je me sens réellement reposée ; jamais je ne me suis trouvée aussi bien. Et... votre grand-père, comment va-t-il ce matin ? questionna Lucienne avec quelque hésitation, tant il lui semblait encore bizarre de parler de son grand-père à une aïeule.

– Il s’affaiblit ! J’ai dû l’aider à boire son bol de lait tout à l’heure... Mais il a toujours bien sa tête, et m’a dit de vous conduire près de lui quand vous aurez déjeuné...

– Tout de suite s’il veut !

Hermance s’indigna :

– Vous laisseriez le chocolat que je vous ai préparé ! Qu’est-ce que j’entendrais, moi, alors ! et ce disant, la cousine versait l’onctueux et odorant breuvage, dont nous avions depuis deux ans oublié la saveur. Du chocolat, du pain, du beurre ! mieux que tout ce qui nous avait encore ébahis dans ce voyage, la vue de ces largesses nous exprimait que Perrière était réellement hors du Temps, et que la guerre hideuse ignorait, elle aussi, le village oublié...

Assis maintenant au chevet du vieil homme bien calé dans son lit par un monceau d’oreillers, nous attendions, ma femme et moi, que l’oncle Louis se décidât à parler.

Le visage au ton d’ivoire était encadré de la mousse blanche de favoris s’épanouissant en une barbe broussailleuse sur le châle de laine blanche qui l’enveloppait, et donnait encore sur la netteté du linge la note majeure de cette symphonie en blanc qu’interrompait la ligne des sourcils demeurés inexplicablement noirs au-dessus de la sombre cavité des orbites.

La chambre, toute garnie de panneaux de chêne clair, donnait une impression d’un calme et d’une sérénité parfaites. Aucune autre décoration sur les murs que la croix aux quatre branches égales, encochées aux angles dans une triple couronne : de glands, de gui, et d’épis. Face au lit de milieu où reposait le « Grand-père », un portrait assez quelconque d’une femme coiffée en bandeaux.

L’une des fenêtres, fermée pour que le soleil ne fatiguât point les yeux du vieillard, laissait le lit dans une douce pénombre, tandis qu’un rayon doré allait rejoindre le cadre du portrait pour le flatter de sa lumière.

Une table, en chêne également, deux chaises et un fauteuil constituaient, avec la cheminée aux landrys de fer forgé, tout l’ameublement de la pièce. Aucun livre, aucun vêtement, aucun ustensile même de toilette n’était visible, happés sans doute par de mystérieux placards dissimulés dans les panneaux de revêtement.

Mon oncle, qui tout d’abord avait aimablement répondu à nos salutations, puis paru ensuite s’assoupir un peu, ouvrit l’œil droit, toussota, souleva la paupière gauche, parut s’intéresser au jeu de la lumière sur le mur, et, comme la blanche clarté atteignait le bord du cadre, il se décida enfin et entama son récit :

C’était en 1842, les Chemins de fer commençaient à étendre sur la France le réseau de lignes qui la sillonnent en tous sens aujourd’hui. De tous côtés des équipes d’ingénieurs des ponts, de géomètres, d’arpenteurs, étudiaient les tracés qu’emprunteraient les lignes futures. Sollicités par les uns, rebutés, voire menacés par les autres, ils suscitaient partout des conflits d’intérêts incompatibles avec les nécessités topographiques du tracé.

Mais de toutes ces intrigues ainsi que des spéculations auxquelles se livraient les hommes d’affaires d’alors, je n’avais guère souci. J’avais 19 ans, j’étais commis d’un géomètre ami de mon père, et de l’aube à la nuit par monts et par vaux, le niveau, la planchette et le théodolite en main, nous relevions le tracé envisagé pour la construction, par les Chemins de fer de l’Ouest, de la ligne Paris-Chartres-Le Mans.

Le soir, les équipes d’ingénieurs et de topographes se réunissaient à l’auberge pour collationner les relevés opérés dans la journée et prendre en commun le dîner, plantureux, bien arrosé de cidre ou de vin blanc. Notre patron n’hésitait pas à payer des 20 à 25 sous pour la pension. 1842 ! À Paris, on se plaignait de la vie chère !

Or, ce matin-là, le jeudi 20 Avril 1843, je m’éveillai joyeux. Un gai soleil se levait dans un ciel clair de printemps pour fêter mon 20e anniversaire. Mes compagnons l’avaient honoré la veille d’une bonne bouteille, et Monsieur Guérault, mon patron, d’une pièce de cent sous.

Descendant dans la salle commune, je trouvai ces messieurs en grande discussion avec les autorités locales autour des épures et des cartes déployées.

Je déjeunai tranquillement sur un coin de table sans que l’on s’occupât de moi, puis préparai ma sacoche, mes piquets de jalonnement, pour être prêt à partir.

M. Guérault m’interpella :

« Louis, nous n’irons pas sur le terrain aujourd’hui. J’en ai pour un moment encore avec ces Messieurs ; ensuite, nous mettrons au net les levées de la semaine dernière. Je n’ai plus besoin de toi ici ; et puisque tu n’as qu’à te promener, va donc faire un tour en direction Ouest, à travers les bois. Tâche donc de voir si le terrain présenterait de grosses difficultés pour faire passer la ligne au Sud de la forêt de Rambouillet... Emporte un casse-croûte, ton carnet de croquis. Prends ton temps, regarde ; promène-toi... de là... jusqu’à là-bas » me dit-il en me montrant sur la carte deux points distants de trois lieues environ. « Ne reviens que demain, mais surtout n’aie l’air de rien », et, baissant la voix, il ajouta : « Ces croquants d’ici ont de telles exigences pour leurs terrains que je ne serais pas fâché de leur jouer un tour et de proposer à la Compagnie mn itinéraire plus économique... Maintenant, file ! Suivant ta réponse, j’irai voir moi-même le trajet que je t’ai montré. »

Tout gonflé d’importance devant la délicate mission qui m’était attribuée, je partis aussitôt dans la direction indiquée en sifflant de tout mon cœur, je m’en souviens encore, tant les détails de cette journée me sont restés présents à l’esprit :

« On va leur percer le flanc »... et autres airs guerriers de l’Empire que mon père aimait encore à chanter en souvenir de la Grande Armée.

Dans le ciel clair, les alouettes invisibles semblaient partager ma joie de vivre. La campagne, toute fleurie, n’était qu’agrément, partout la jeune verdure habillait de neuf les champs et les arbres.

Quittant la route au premier tournant, je m’engageai tout droit vers la ligne plus sombre des grands bois tout proches, suivant mon ombre, avec mon destin.

Le vieillard ferma les yeux, et pendant quelques instants ce fut à nouveau le silence dans la chambre ; un vrai silence, absolu. Nous eûmes même l’impression curieuse que ce n’était point le « silence de mort » lugubre, qui eut paru tout naturel auprès de cet homme qui vivait ses dernières heures, mains un silence attentif, respectueux, comme celui de gens qui écoutent et attendent une parole. Dans cette pénombre, la longue théorie des souvenirs défilait devant les yeux clos de l’oncle Louis.

Inquiet de l’immobilité prolongée de notre parent, je fis un geste pour lui prendre le poignet. Sentit-il mon intention par une acuité aigue de ses perceptions ? Le centenaire souleva légèrement la main en signe de protestation.

– Non, ça va très bien ; je regardais mon passé. Je ne vous raconterai pas les observations que je fis ce jour-là sur la contexture topographique de la région. Le bois était assez touffu, giboyeux, me sembla-t-il, le sol y inclinait en pente douce vers l’Ouest. Je le traversai tout entier et déjeunai à sa lisière, bordée d’un ruisseau, au-delà duquel je remontai en terrain découvert.

C’est là, en haut de cette côte qui n’offrait aucun obstacle sérieux à la construction d’une voie ferrée que je remarquai un roc isolé curieusement perdu sur cette terre grasse totalement dépourvue de minéraux.

C’était le premier repère géodésique qu’il m’eut été donné d’observer depuis le matin. La nouvelle carte d’État-major récemment parue dont je disposais n’en faisait pas mention. J’essayai donc d’en relever sommairement les coordonnées pour les situer sur mon carnet quand je constatai à ma vive stupéfaction que l’aiguille aimantée de ma boussole semblait marquer une différence d’orientation avec l’azimut –270° que je suivais depuis le matin.

– Vous étiez à la Pierre aux Fées ! Pareille chose nous est arrivée hier après-midi !

– Comment ? vous avez découvert le secret de la Pierre ? s’exclama l’ancêtre en se soulevant sur ses coudes.

– Mais oui, mon oncle, fis-je d’un ton faussement modeste. Et en quelques mots, je le mis au courant de notre excursion de la veille.

Le vieil homme m’examinait curieusement. Il fit un effort pour me tendre sa main valide que je retins.

– Ésus l’a donc voulu ! murmura-t-il. Écoute-moi donc, tu auras l’explication du mystère.

Je ne vous demande aucun serment, mes enfants. Lorsque vous connaîtrez le grand Secret, notre secret, celui de Perrière-les-Chênes, c’est toi-même qui jugeras de ce qui peut en être dévoilé.

– Nous ferons selon votre volonté, oncle Louis.

Le centenaire nous regarda l’un après l’autre, et déclara :

– J’ai soif !

Ma femme déjà se dirigeait vers la porte.

– Non, s’il vous plaît ma nièce, pas par là. Ouvrez le placard, dans ce panneau, à gauche de mon lit ! Glissez vos doigts le long de la moulure, vous rencontrerez un taquet faisant saillie.

– J’y suis !

– Poussez le vers haut ; passez votre main dans la fente et tirez à vous.

Très intriguée par cette fermeture bizarre, Lucienne exécuta la manœuvre indiquée, et sans difficulté ouvrit le placard secret sur les planches duquel s’alignaient de nombreux paquets d’archives soigneusement étiquetés et ficelés, quelques flacons et des verres.

– Combien en reste-t-il ?

– Trois, mon oncle !

– Ce sera bien juste pour finir ensemble, observa simplement l’aïeul. Débouches-en une et sers-nous à boire.

Un joli vin blond glouglouta dans le verre présenté par ma femme.

– Vous aussi, mes enfants !

– À cette heure-ci ! protesta mon épouse choquée.

– Pour boire à « ma santé » ma nièce !

Devant cet argument sans réplique chez un mourant, sans plus insister, elle tendit son verre.

– À votre santé, mon oncle !

– Ma santé, voyez-vous, c’est tout ce qu’il reste... trois bouteilles !... ça vient d’une vigne que les Pères cultivaient sur le coteau... Elle a disparu... le phylloxera... Avidement, soutenu par nous, l’oncle en but une lampée ; j’y goûtai, ma femme y trempa ses lèvres.

– Est-il bon ?

Surpris d’abord du goût de ce nectar tant apprécié de notre parent, j’en dégustai à nouveau.

Le vin de Perrière avait un curieux arôme où le parfum de la fraise des bois s’alliait curieusement à celui de la pierre à fusil... ce n’était pas mauvais... non... plutôt agréable même, mais assez léger en somme.

– On dirait un vin d’Anjou, appréciai-je.

L’oncle Louis sourit avec quelque pitié :

– Vin d’Anjou ! vin d’Anjou... pourquoi pas d’Alsace ! Nous en reparlerons !

Et, ragaillardi, d’un trait, il sécha son verre.

Quelques instants il ferma les yeux, se recueillant pour revivre l’époque lointaine qu’il évoquait devant nous ; peut-être aussi pour savourer la boisson dont il faisait tant de cas et poursuivit :

– Intrigué comme vous le fûtes par la déviation de l’aiguille magnétique, je pris le parti d’en suivre la direction qui, vous le savez donc, me faisait obliquer de 18 degrés vers le Nord, au lieu de poursuivre la route vers l’Ouest, comme M. Guérault me l’avait commandé. Ce fut, je vous le jure, sans idée préconçue, par simple fantaisie... Ce que l’on croit une simple fantaisie... et qui n’est, je l’ai souvent constaté, qu’un impératif du Destin. Eussé-je marché sans boussole, au soleil, ou soustrait la déclinaison de 18° après avoir simplement noté le phénomène, ce que les géomètres n’eussent pas manqué de faire, je passais au Sud de Perrière sans en soupçonner l’existence, et toute ma vie en eut été changée.

Bientôt je parvins au rebord du plateau qui s’arrête, vous l’avez constaté, sur une faille abrupte d’où l’on domine les frondaisons des chênes au milieu desquels se dissimule ce village oublié.

Arrivé là, je m’assis pour noter sur mon carnet de croquis les coordonnées approximatives de l’endroit. L’épaisseur du taillis m’empêchait d’apprécier la profondeur du ravin dans lequel j’aurais à descendre tout à l’heure. Du reste, rien ne me pressait, le coin était charmant, les oiseaux – que je pouvais voir distinctement étant moi-même au niveau des hautes branches – gazouillaient sans arrêt ; un merle y lançait ses trilles que le coucou scandait de son appel monotone.

Par association d’idées, je me mis moi-même à siffler :

« Dans le jardin de mon père

Les lilas sont fleuris.

Tous les oiseaux du monde

Y viennent faire leur nid. »

Alors résonna du fond des bois une voix fraîche et cristalline enchaînant les paroles...

« La caille, la tourterelle,

Et la jolie perdrix... »

ne put s’empêcher de fredonner Lucienne.

– C’est cela même ; continuez, je vous en prie, ma nièce...

« Auprès de ma blonde,

Qu’il fait bon, fait bon, fait bon,

Auprès de ma blonde,

Qu’il fait bon dormir. »

Le vieil homme, paupières closes, écoutait, heureux, la banale chanson qui lui rappelait ses 20 ans.

Pendant quelques couplets nous avons ainsi continué sans nous voir, l’invisible chanteuse et moi, mêlant par jeu nos voix unies au concert des oiseaux...

Soudain je ramassai mes carnets de dessin, mes instruments et, avisant une manière de sentier de chèvre que je n’avais pas aperçu tout d’abord, j’en dévalai la pente, glissai, et me retrouvai assis par terre, aux pieds de la nymphe de ces bois dont je n’avais encore qu’entendu la voix.

Nous éclatâmes de rire tous les deux.

Pour moi, ce fut un éblouissement. Sans même songer à me relever, je contemplai l’exquise jeune fille qui se tenait devant moi comme si c’était la divinité même de ces lieux qui soudain m’était apparue.

– Incessu patuit dea ! me permis-je de suggérer à mon oncle qui, tels les hommes de cette époque, devait aimer les citations latines. Mais, tout à son évocation, il n’y prit pas garde.

– Un rayon plus malin qui avait réussi à percer l’épais feuillage changeait en or léger la mousse blonde des cheveux de mon apparition. Le mouchoir de couleur qui les devait couvrir avait glissé sur sa nuque, mais je n’avais d’yeux que pour les quenottes d’émail d’où partait comme d’un carillon le rire perlé dont elle accueillait ma chute.

Ce fut elle qui la première me tendit la main pour me relever, ce à quoi je ne songeais point, occupé seulement à contempler cette blonde, illustration vivante de ma chanson.

– Je suis sotte de rire ainsi, peut-être vous êtes-vous fait mal ?

– Non pas, j’ai simplement glissé dans la descente et, comme j’avais les mains encombrées, je n’ai pu me retenir... Mais peut-être, Mademoiselle, pourriez-vous me renseigner... où sommes-nous ici ?

La jolie fille parut alors me regarder avec méfiance :

– Vous devez le savoir puisque vous êtes venu jusqu’ici !

Je voulus alors en imposer à mon interlocutrice par l’énoncé de mes titres et qualités :

Louis Futaies, géomètre, chargé d’établir le tracé d’une nouvelle route de Paris à Chartres qui passera par ici, osais-je affirmer.

L’effet de prestige que j’escomptais ne rendit pas. Seul le mot « Paris » avait impressionné la jeune personne :

– De Paris... vous venez de Paris ?

– Dame... fis-je sans me compromettre, pour conserver ce titre à l’admiration de la demoiselle, alors qu’en réalité je venais de Châteaudun, où nous habitions mes parents et moi, et n’avais guère mis qu’une fois les pieds dans la capitale,... pour deux jours seulement.

– Oh, parlez-moi donc de Paris, on dit que c’est si beau ! et je voudrais tant y aller !

– Ce sera facile quand le chemin de fer sera construit, et... c’est moi qui aurai le plaisir de vous y mener... si vous le voulez bien... dis-je en lui prenant le bras avec une timide audace... mademoiselle... mademoiselle ?

– Lysiane, Lysiane de Chamou.

Quelques instants nous nous sommes regardés, échangeant en silence les mots que nous n’osions prononcer.

Puis les yeux couleur aigue marine de Lysiane se voilèrent d’inquiétude :

– Un chemin de fer, dites-vous, qui passerait par ici pour conduire à Paris ?... pourquoi un chemin de fer, ceux de pierre ne sont-ils pas aussi bons ?

Souriant de la naïve ignorance de ma nouvelle amie, je tentais de lui expliquer doctement la profonde différence qui existait entre ces deux voies de communications. Nous étions assis par terre, et, sur mon carnet, je dessinais pour elle locomotives et wagons.

– Alors, voyez-vous, Mademoiselle Lysiane, si nous faisons passer la voie ferrée par ici, je pourrai revenir vous voir... vous emmener à Paris... avec moi... puisque je travaille pour la Compagnie de l’Ouest...

Ce disant, sous prétexte de lui montrer le trajet futur de la ligne Paris-Chartres, j’avais pris la main de la jeune fille et de son doigt la faisais déjà voyager en ma compagnie à travers cette campagne chartraine où nous nous étions rencontrés.

Peu habituée à cette lecture, elle suivait mes explications avec la plus grande attention, lorsqu’ayant compris quel bouleversement le trafic envisagé amènerait avec soi dans cette contrée si paisible, elle tourna vers moi un regard où passait une sorte de terreur :

– Votre chemin de fer passerait donc ici même, dit-elle, par les bois de Saint Benoît ?

– Si vous le voulez... Lysiane.

– Ça ne se peut pas... il ne faut pas...

– Mais pourquoi ?... j’espérais que...

D’un bond elle s’était relevée.

– Non, ça ne se peut pas, il ne faut pas ! répétait Lysiane comme en proie à une inexplicable frayeur, et, me prenant par la main :

– Venez voir mon père ; il faut qu’il sache !

Sans hésiter je suivis ma blonde amie. Quelque temps nous marchâmes en silence ; puis j’osai la questionner :

– Monsieur de Chamou habite loin d’ici ?

– Non, à vingt minutes à peine.

– Ah... c’est que le prochain village n’est pas à moins de deux lieues...

Lysiane me regarda dans les yeux, parut hésiter, puis, sur un ton de confidence murmura :

– ... le prochain village, oui, mais maintenant, c’est à Perrière que je vous emmène.

Ayant gratté à la porte, Hermance entra portant sur le bras la robe de chambre fraîchement repassée de notre oncle :

– Il est 10 heures. Voulez-vous vous lever aujourd’hui, Grand-père ?

– Je vais essayer ; j’aimerais être aujourd’hui à table avec vous pour fêter votre arrivée, ma nièce... Tu nous as fait quelque chose de bon au moins, Hermance ?

– Il y a des rillettes, un pâté en croûte, du poulet aux glands comme ils n’en ont jamais goûté, avec de la salade et une crème fouettée... Je n’ai pas eu le temps de faire mieux, s’excusait déjà la vieille dame, tandis que nous nous récriions d’admiration.

– Alors si vous le permettez... dit l’Oncle Louis... vous pourrez faire un tour et visiter Perrière avant le déjeuner... un de mes amis que vous verrez tout à l’heure vous fera tantôt visiter l’abbaye...

– À midi donc, mon oncle, ménagez-vous...

– Ah, pardon, j’oubliais, prévint la cousine... nous déjeunons à 11 heures ; nous conservons les anciennes modes ici.

La première personne que nous vîmes en sortant fut notre jeune cousin Philippe qui nous avait confiés la veille au tacot du père Courier, puis amenés le soir jusqu’ici.

– Alors vous avez trouvé le grand-père encore debout ? nous dit-il en nous tendant la main sans façon ; vous savez maintenant pourquoi il ne faut pas venir ici dans la journée ? Les anciens défendent bien Perrière dans ses chênes – et c’est ainsi que depuis des siècles nul n’est venu ici sans leur permission.

Flairant une éclaircie dans le ténébreux mystère qui entourait ce village, ma femme m’alerta d’un coup d’œil et demanda :

– Nous avons ce matin longuement parlé avec Monsieur Louis notre oncle, et reprendrons cet entretien tantôt, mais nous ne sommes pas encore sortis et ne connaissons pas les autres anciens dont vous parlez.

– Il ne vous a encore rien dit ? Mais tout à l’heure vous aller déjeuner avec eux, depuis hier ma grand’mère me fait courir pour les invitations et pour les préparatifs de ce repas !

– Mon Dieu, et moi qui ne suis ni habillée, ni coiffée ! s’indigna Lucienne.

– Bah ! vous gâcheriez bien votre poudre de riz à vous pimparer pour eux ; ce sont tous de très vieux bonshommes dont le plus jeune doit avoir présentement 70 ans et le doyen est notre grand-père. Tenez, voyez-vous ces deux-là, souffla-t-il, en montrant d’un signe de tête deux personnages bizarrement attifés d’une sorte de houppelande blanche à capuchon et bavardant sur le seuil d’une porte avec une tierce personne invisible... eh bien, c’en sont deux.

– Deux... quoi ?

– Deux Pères, pardi ! Dans le temps ils habitaient l’abbaye, mais depuis la Révolution ils habitent séparément. Maintenant toute cette partie-là a été démolie ; il ne reste plus que la chapelle, le cloître et la salle du Chapitre ; voulez-vous voir ?

– Oh, ajouta-t-il voyant ma femme consulter son bracelet-montre, une demi-heure suffira, et Madame aura le temps de se refaire un brin de toilette avant déjeuner.

L’agglomération de Perrière, à l’extrémité de laquelle nous nous trouvions, n’était en réalité qu’une place d’une cinquantaine de mètres de large et longue de 300, bordée de chaque côté par d’antiques maisons à pignon aux bois apparents. Toutes possédaient un étage construit en avancée sur un rez-de-chaussée fort bas en pierre, du style roman le plus pur, souvent orné de sculptures aux motifs de feuillage ou d’épis. Quelques-unes possédaient même un déambulatoire couvert par l’étage supérieur et reposant sur des arches en plein cintre reliant entre elles de massives colonnes qui unissaient parfois deux et trois logis différents.

Il n’était pas une de ces maisons que l’administration des Beaux-Arts n’eût classée sans hésitation, si un inspecteur de ce ministère eût été admis à visiter Perrière.

Toutes semblaient habitées, bien entretenues. Des glycines, de la vigne, voire du chèvrefeuille plus sauvage encadraient parfois les portes, au-dessus desquelles se détachaient uniformément la croix celtique en son triple cercle, et une date.

De rares personnes, âgées pour la plupart, apparaissaient parfois aux fenêtres ou dans les jardins ; mais nul hormis nous trois ne circulait dans cette rue où l’on ne remarquait aucune boutique décelant une activité commerciale quelconque.

Tout bien considéré, le nom d’avenue eut mieux convenu à cette voie sur laquelle des chênes centenaires, poussés entre deux groupes de maisons, étendaient parfois leur ramure car, issue de sentes forestières, elle semblait n’avoir d’autre but que de conduire d’Est en Ouest à l’abbaye millénaire dont le clocher trapu dépassait à peine la cime des arbres. Eut-on passé en avion au-dessus de ces bois qu’il eut été impossible de distinguer l’agglomération.

Chemin faisant, Philippe n’avait pas manqué de saluer, avec plus de respect que n’en témoignent d’ordinaire les jeunes gens, les quelques rares cénobites rencontrés, et ceux-ci, hommes ou femmes, nous avaient également rendu notre inclination avec courtoisie, accompagnant le signe de tête muet du charmant geste de la main qu’ont parfois les ecclésiastiques.

Arrivés sous la lourde voûte percée comme après coup dans l’épaisseur des murs de la tour, notre guide nous quitta un instant pour quérir en une cachette l’énorme clef dont il ouvrit la porte bardée de fer de la mystérieuse demeure.

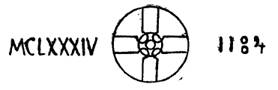

Aucune sculpture, aucun autre motif n’ornait l’entrée sauf, à la clef de voûte, la même croix encochée sertie en un triple cercle de feuillages, avec au-dessous l’inscription que je relevai soigneusement :

Nos yeux eurent tout d’abord quelque peine à s’accoutumer à la pénombre qui régnait en ce lieu. Les ouvertures qui auraient dû enchâsser les vitraux, étaient pour la plupart obstruées par des planches, ou tellement envahies par les plantes grimpantes qu’aucune clarté à vrai dire ne pouvait éclairer la chapelle aux voûtes surbaissées où nous nous trouvions.

De la toiture seule tombait un rayon qui éclairait le chœur d’une lumière dorée où dansaient des milliards d’atomes. Mais cette lumière si crue ne faisait qu’ajouter à la difficulté éprouvée par nos yeux à s’acclimater à l’obscurité, tant et si bien qu’il nous était impossible de rien distinguer dans l’architecture de ces lieux qu’elle fût éclairée ou non. Comme happé par la nuit, notre guide avait disparu.

Naturellement attirés par la lumière, nous tenant par le bras, nous nous dirigeâmes vers la seule partie éclairée de l’antique édifice, tout en tâtant de ma canne le sol inégal au dallage disjoint.

– Madame, Monsieur, je suis charmé de vous voir et vous remercie de votre visite. Votre grand oncle m’a parlé de vous, mais je n’espérais pas que Philippe pourrait si tôt vous conduire jusqu’ici !

Passablement interloqués, nous cherchâmes à distinguer l’invisible interpellateur qui, lui, se déclarait charmé de nous « voir ». Avançant de quelques pas encore, nous apparut, à la limite du cône de la lumière et de l’ombre, un personnage bizarre, vêtu d’un froc blanc comme celui des moines, qui nous tendit les mains en un geste d’accueil paternel. Philippe, debout près de lui, crut devoir faire les présentations :

– Nos cousins, Lucienne, Paul... le Père André, mon Grand-père.

Respectueusement nous saluâmes le religieux.

– Mes chers amis, je conçois votre étonnement de tout ce que vous voyez et entendez ici depuis hier, pour découvrir finalement dans une abbaye presque millénaire des « pères » légitimement mariés vivant avec leurs enfants.

Je n’aurai garde d’anticiper sur les explications que votre Grand Oncle voudra bien vous fournir, avec notre assentiment. C’est du reste d’accord avec lui que nous vous avons autorisés à pénétrer dans ce sanctuaire, où seuls les nôtres sont admis depuis que la dissolution des congrégations promulguée en 1792 nous a rendu notre totale liberté vis à vis de l’Église.

– En somme, si je vous comprends bien, mon Père, vous êtes les membres, en quelque sorte schismatiques, d’une abbaye de Bénédictins ; et depuis 150 ans vous vivez isolés et repliés en ce village que vous avez su, grâce à je ne sais quel phénomène géographique, tenir hors du siècle, en comprenant ce mot aussi bien dans le sens laïc que dans celui de l’Église ?

– C’est cela même ; mais j’ajouterai à votre observation que ce « schisme », pour employer votre expression, n’a fait pour nous que sanctionner un état de fait. La communauté de Perrière existait, vous apprendrez comment, bien avant que sa parfaite Sérénité, le Père Benoît, ne réussît à lui faire admettre une règle qui lui permit de vivre quelques siècles indépendante, au sein de l’Église, malgré les profondes divergences doctrinales qui l’en séparaient.

– Pardon, intervint Lucienne, je ne comprends pas qu’un ordre monastique comme le vôtre, cité en exemple parmi les plus sévères, puisse confesser des doctrines... hétérodoxes, et malgré ces divergences, vivre des siècles en bonne harmonie avec des autorités religieuses qui ne badinaient pas sur le respect des dogmes ?

Le père André sourit dans sa barbe :

– Distinguons, voulez-vous d’abord, entre l’ordre des Bénédictins, d’une orthodoxie incontestée, et l’antique communauté de Perrière, autonome dans le sein de cette congrégation.

– Je comprends de moins en moins.

– Cela se voit pourtant encore en bien d’autres cas, ma chère Madame, quand un personnage, ou un groupement (plus ou moins occulte à titres divers) a besoin d’une couverture officielle pour subsister... et lorsqu’il dispose de moyens suffisants pour faire respecter son indépendance.

Le Secret de Perrière ? Il fut, sachez-le, celui des Rois de France, rois très chrétiens presque constamment en opposition plus ou moins ouverte avec Rome – et en guerre contre le Saint Empire Romain germanique ou leurs Majestés très catholiques !

– Mais alors, mon Père, c’est toute l’histoire de la France qui s’inscrirait en ces murs ?

– Peut-être plus encore, mon cher Ami, car il n’y eut jamais plus fidèles alliés jusqu’à Louis XIV que les rois et nos pères. Tous les monarques français sont venus ici, ont revêtu notre robe de lin, et, au pied de cet autel, ont assisté au divin sacrifice... En ces temps, l’abbaye abritait avec les Pères près d’un millier de personnes... aujourd’hui...

– Apparent rari nantes in gurgite vasto... crus-je devoir apprécier par l’emploi d’une citation de Virgile.

Le Père André me toisa, et d’un ton sec :

– Nous n’avons jamais employé le latin ici, Monsieur ! Rien que le français... ou le celte. Et cet autel devant lequel se sont agenouillés Charles le Grand, Philippe Auguste, Saint-Louis, Jeanne d’Arc et Louis XIV est toujours le même depuis qu’il y a des millénaires Hû Gadarn est venu sous les chênes y verser son sang pour consacrer l’alliance des Gaulois et des Celtes.

Avec une respectueuse émotion, ma femme et moi, nous tenant par la main, contemplions l’antique autel de pierre brute, immuable sous le rayon doré qui le nimbait d’une douce lumière.

Par association d’idée, nous levâmes la tête ensemble pour voir l’ouverture par où tombait cette unique clarté illuminant le temple vénérable.

À notre stupéfaction, nous ne distinguâmes aucune fenêtre, aucune meurtrière, par où pût entrer le rayon solaire. Celui-ci semblait émaner de la voûte elle-même, de la coupole à vrai dire qui s’arrondissait au-dessus du mégalithe.

– Cela vous intrigue ? fit le père André.

– J’ai vu des églises modernes à coupoles en béton translucide, dis-je ; mais ici, j’avoue ne pas comprendre. La lumière paraît émaner des pierres même, sans que nous y puissions distinguer d’éléments translucides.

– Êtes-vous mathématicien, ou physicien ?

– C’est à grand peine que j’en ai appris quelques rudiments pour passer mon baccalauréat...

– Et vous Madame ?

– Je n’y entends goutte.

– Tant mieux, vous comprendrez plus vite. Je vais donc vous poser quelques questions : Pour vous, Madame, combien y a-t-il de dimensions ?

– Quatre ! répondit ma femme sans hésiter.

– Oh, parfait, se réjouit le vieillard, quatre, dites-vous ? Oui, au moins, et, quelle est la quatrième dimension ?

– Ça je ne sais comment l’appeler... c’est l’Invisible, l’immatériel, l’Éther, où se meuvent les astres...

– Regardez donc le symbole de la croix celte. Quatre branches égales, encochées de quatre cercles, et sertie de trois circonférences géométriquement espacées... horizontalement, deux branches : longueur et largeur, verticalement au-dessus, la hauteur, donc, en dessous !

La PROFONDEUR, c’est-à-dire tout ce qui se meut à l’intérieur des volumes comme des surfaces dans le Fini comme dans l’Infini, qui contient les QUATRE éléments répartis dans les trois mondes. Or, ces quatre dimensions sont, le voyez-vous par le dessin schématique de la croix, interdépendants par le POINT, un seul POINT de contact. Point commun à la longueur comme à la hauteur, à la largeur comme à la profondeur et à leurs résultantes : Surface, Volume, Éther. Ce point, c’est l’atome impondérable dont les innombrables possibilités de combinaisons expriment la Puissance Infinie de l’Incréé.

Plus ou moins agglomérés, répétant par telle ou telle disposition de la contexture de leur masse toutes les nuances de la lumière, les matériaux, agglomération statique de molécules, ne peuvent, quelle que soit leur densité, arrêter tous les assauts de tous les atomes dynamiques. Certains mourront du choc et demeureront sur l’obstacle qui les arrêta ; d’autres passeront, en plus ou moins de temps, voire même y proliféreront... De quelle durée sera ce passage à travers cette quatrième dimension – pour la lumière, ce sera de 300.000 km. à la seconde dans l’Éther – pour tomber à zéro devant certains corps d’une densité infranchissable ; mais plus lentement, elle en traversera d’autres.

Nous, hommes des Chênes, avons étudié ceci depuis longtemps non point en des laboratoires où les conditions de l’évolution naturelle se trouvent faussées par une expérimentation trop rapide, mais par des siècles d’observations et nous avons dépassé vos prétendues sciences exactes pour en arriver à la Physignose.

– La Physignose ?

– De Physis (nature) et de Gnose (connaissance).

– Je constate, dis-je, pour prendre ma revanche de la récente rebuffade que m’avait value ma citation latine, que vous n’avez point pour le Grec l’aversion que vous avez pour le latin ?

– Assurément non, car le grec, langue littéraire, nous a depuis 4.000 ans servi de truchement entre les penseurs occidentaux qu’ont asservis les tyrans de Rome.

– Soit. Que nous enseigne donc la physignose en l’espèce, mon Père ?

– Ceci :

Une combinaison d’hydrogène et d’oxygène parvient en un temps plus ou moins long à traverser une pierre, par exemple, d’un côté de laquelle suinteront encore des gouttes d’eau reconstituée alors que l’autre face sera sèche. C’est ce qui se passe sous nos arbres qui retiennent au passage des gouttes d’eau pour n’en laisser tomber qu’une partie au sol.

Des observations millénaires nous ont renseigné que tel corps, pierre, bois ou métal, est perméable ou non à telle qualité de bruit, à la chaleur, à l’humidité, à la lumière, et ce, avec divers coefficients de rapidité. Il en résulte que le temps terrestre est, à l’échelle humaine subsolaire, l’expression de la durée que met un atome ou une combinaison atomique quelconque à traverser une autre masse atomique condensée ou subtile.

Il fallait obtenir que l’autel du Sacrifice fût constamment exposé aux rayons solaires ou stellaires afin d’en recevoir les influx selon les prescriptions de notre antique religion, et concilier cette exigence avec l’obligation d’enfermer l’autel sous les voûtes d’un temple. Les compagnons de Sa Parfaite Sérénité le Père Benoît combinèrent donc, il y a neuf cents ans, une composition d’éléments minéraux d’une densité à peu près équivalente : quartz, marbre, ardoise cristal et calcaire, telle qu’elle puisse laisser filtrer les neuf qualités de rayons du prisme qui, de l’infrarouge à l’ultraviolet, constituent la lumière solaire, pour que celle-ci, diversement retardée dans son passage au travers de la voûte, puisse se reconstituer à l’intérieur, et, sauf pendant quelques heures des plus longues nuits d’hiver, éclairer constamment la Pierre sacrée.

Stupéfaits, nous regardions alternativement cette voûte opaque d’où filtrait une sereine clarté, et le massif autel gravé de signes mystérieux.

Le Père André, impassible, nous regardait, paraissant, selon son habitude, attendre une question. Je m’y hasardai :

– N’y a-t-il jamais eu de réparations à ce dôme, mon Père ? La concavité me semble quelque peu déformée, affaissée...

– Ne faut-il pas, pour obtenir la même lumière qu’au dehors, que la courbure de la coupole soit parabolique et reproduise à la même échelle, et sous le même angle de 23°, la calotte terrestre à notre latitude ?

– Comment, s’exclama mon épouse, vos fondateurs savaient-ils tout cela ?

– Galilée n’a fait que retrouver certaines lois que tous les mages des centres initiatiques de l’antiquité connaissaient.

– Pourquoi donc garder ainsi secrètes des connaissances que les chercheurs et savants ont patiemment redécouvertes, au lieu de faire avancer le Progrès ?

– Parce que, mon fils, les hommes n’ont jamais su faire avancer de front le progrès matériel et leur évolution morale ; et vous le voyez en cette sinistre époque : ils n’ont su cambrioler quelques-uns des mystères de la nature qu’à seule fin de mieux se combattre et s’exterminer.

– Je vous l’accorde bien volontiers, approuva Lucienne, mais avant de vous quitter, mon Père pour ne pas être en retard au déjeuner de mon oncle, permettez-moi de vous demander : comment a-t-on pu construire une telle voûte avec des éléments aussi divers, donc fragmentaires, sans trop les altérer par le mortier ou la chaux qui devaient les agglomérer ?

Déjà le vieil homme, passant entre ma femme et moi, nous prenait par un bras et nous entraînait :

– C’est bien simple, il n’y en a pas !

– Comment donc, depuis mille ans ?...

– Et l’attraction magnétique, vous l’ignorez évidemment. Sachez donc que Perrière se trouve au nœud de plusieurs grandes lignes d’ondes telluriques qui en font le foyer de radiations le plus intense de France. Mais nous pourrions parler de tout cela en déjeunant, si vous le voulez bien.

Comme le vieillard nous entraînait vers un point qui ne nous semblait être nullement celui de la porte d’entrée, Lucienne s’excusa :

– Ce serait avec le plus grand plaisir, mon Père, dit-elle, mais notre oncle nous attend pour onze heures, et nous ne pouvons...

– Il n’en est pas question, ma chère dame, se récria le père André ouvrant une invisible porte sur la forêt, puisque je vous accompagne... Mais oui, puisque je vais déjeuner avec vous !

CHAPITRE IV

Lorsque, à la suite du Père André, nous pénétrâmes dans la salle, l’oncle, entouré de quatre vieux bonshommes barbus, était déjà installé dans son fauteuil au haut bout de la table.

Tous les cinq portaient la blanche houppelande à capuchon par dessus leurs vêtements, et l’on sentait fort bien que cet habillement constituait pour eux un habit cérémoniel – j’allais dire liturgique – qui, par son seul endos, conférait aux paroles et aux actes de celui qui le portait un caractère sacré, comme l’étole et le surplis que revêtent les prêtres dans l’église avant de remplir les devoirs de leur ministère.

– Ah, voilà mes jeunes gens ! Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec ce vieux bavard d’André, qui a dû vous raconter ses histoires... Parfait, parfait, ajouta-t-il en échangeant nous sembla-t-il un regard complice aveu le nouvel arrivant.

Mes chers amis, j’ai enfin le plaisir de vous présenter mes neveux : Lucienne, Paul, qui, je l’espère, compteront, avec votre permission, parmi les nôtres.

(Le premier, un grand vieil homme sec, à peine voûté, nous tendit la main.)

– Le père Mathieu, notre médecin botaniste, qui réussit à conserver chacun de nous en bonne santé jusqu’à l’heure d’aller rendre ses comptes au Créateur. Il a toujours pensé que nous avons bien le temps, puisqu’Il a, Lui, l’Éternité. Le père Mathieu aura cent ans le mois prochain.

Le Père Jacques, maître des Rites ; il ne parle pas beaucoup, mais pense que si le Seigneur Jésus a changé l’eau en vin, c’est que ce liquide est la meilleure boisson qui convienne à ses disciples, aussi l’honore-t-il tout particulièrement.

(Le père Jacques, dont les yeux sombres frappaient étrangement dans un visage au teint fleuri, esquissa chaque fois de trois doigts un geste de bénédiction au dessus de notre main avant de la serrer.)

– Le Père Jean, maître des études sacrées, notre benjamin. Il enseigne notre science et nos traditions à ses élèves avec la même patience et le même amour qu’à ses propres enfants. Il en a une soixantaine...

Comme Lucienne considérait curieusement ce patriarche – personnage menu au doux visage – celui-ci, captant sans doute la pensée de ma femme, interrompit mon oncle :

– Ne vous scandalisez pas, nous ne sommes nullement polygames, et la fidélité conjugale est chez nous une règle absolue. J’ai eu 7 filles et 4 garçons qui, sauf une morte en bas âge, m’ont donné 52 petits-enfants. De ceux-ci je n’ai encore que 9 arrière-petits-enfants. Mais deux de mes fils ont été tués en 14 et en 17 ; deux autres fils puis sept de mes petits-enfants sont partis eux aussi – l’un d’eux tué en Alsace en 40. Il y en a donc bien 60 comme vous le disait le grand-père tout à l’heure. Plus 6 gendres et 4 brus...

Et d’un geste tout naturel, le Père Jean nous embrassa tous les deux.

– Enfin, reprit l’oncle Louis désignant un vieillard complètement chauve mais dont la barbe hirsute et les sourcils broussailleux semblaient vouloir recouvrir les lunettes, le Père Charles, notre historien, à la mémoire infaillible. Le seul qui connaisse toute la vie de notre pays depuis ses origines. Il pourrait, s’il le voulait, réfuter toutes les Histoires de France depuis Grégoire de Tours jusqu’à Malet...

– Ça ne servirait à rien qu’à me mettre en colère ! gronda le Père Charles... ils ne me croiraient pas !

– Mais... ajouta mon oncle qui n’omettait jamais de glisser une malice... Je ne sais pas s’il a entendu parler de Christophe Colomb !

– Je ne vous présente pas le Père André, notre Prieur, dont la connaissance des lois de la Matière est telle que le bon Dieu serait obligé de le consulter s’Il venait à les oublier.

Maintenant, à table, mes bons amis... (et, désignant le siège à sa droite)... ma Nièce, voulez-vous me faire l’honneur...

Lorsque chacun eut occupé sa place fixée selon les règles d’une étiquette assez curieuse, les deux bouts furent occupés par l’oncle Louis et le Père André se faisant vis à vis, Lucienne et la cousine Hermance encadraient le « Grand-Père », le Prieur m’avait à sa droite évidemment en qualité d’invité, le centenaire père Mathieu à sa gauche, puis le père Charles l’historien, le père Jacques, maître des Rites à la droite de mon épouse, tandis que le patriarche aux 60 descendants, toujours souriant, s’asseyait à ma droite. Entre Hermance et lui, restait une place vide que vint occuper Philippe quand les soins du service lui en laissaient le loisir. La cousine s’occupait de son grand-père, et sans qu’il y parût, le faisait manger.

– Ne pouvant me lever, je prierai votre Sérénité de bien vouloir prononcer la bénédiction, s’excusa mon oncle.