L’ESPION DU KAISER

ROMAN DOCUMENTAIRE

par

Charles LUCIETO

Où, pour la première fois,

il est question de Hans Fuchs,

« l’espion du Kaiser ».

Quand il eut fini de dicter son courrier, James Nobody donna congé à son secrétaire ; puis, se tournant vers moi, un sourire malicieux au coin des lèvres, me dit :

– Maintenant que voici expédiées les affaires courantes, je suis tout à vous ; en quoi puis-je vous être utile, old fellow ?

Ce fut à mon tour de sourire...

Lui montrant d’un geste du menton ma serviette que, en entrant tout à l’heure, j’avais posée sur un coin de son bureau, je lui répondis :

– J’ai là des centaines de lettres qui, toutes, émanent de lecteurs qu’ont enthousiasmés le récit de vos exploits et qui tous, par ma bouche, vous somment de tenir la promesse que vous leur fîtes jadis.

– À savoir ?

– À savoir le récit de la lutte que le comte de Nys et vous entreprîtes contre Hans Fuchs, l’espion du Kaiser et qui se termina par la mort de ce redoutable aventurier.

Je vis, à l’énoncé de ce nom, la figure si expressive de James Nobody se contracter, ses traits se durcir...

Pendant un long moment, s’isolant avec ses pensées, il demeura silencieux... Soudain, il se mit à parler :

– Vous ne semblez pas vous douter, cher ami, me répondit-il, que vous me demandez de vous révéler un des plus grands secrets de la guerre ; un secret si bien gardé, que certaines chancelleries l’ignorent encore à l’heure actuelle.

– Diable ! Mais alors...

– Alors, si vous le voulez bien, ce secret, nous ne le divulguerons que dans la mesure où cette divulgation ne pourra nuire à la défense nationale.

– C’est entendu, répondis-je ; mais, est-il donc d’une importance telle...

– Vous allez en juger, interrompit James Nobody. À vrai dire, si le comte de Nys et moi n’avions pas repéré Hans Fuchs, si nous ne l’avions suivi pas à pas, déjouant aussitôt que formées ses entreprises, si, enfin, nous n’avions réussi à le mettre hors d’état de nuire, il est certain que cet homme – qui n’était pas seulement « l’espion du Kaiser », mais aussi, et surtout, son conseiller intime – aurait réussi à faire rebondir la guerre, partant, à empêcher l’abdication de son maître...

– Que m’apprenez-vous là ? m’écriai-je, stupéfait.

– La stricte vérité, répondit James Nobody. Sous des dehors frustes, vulgaires même, Hans Fuchs dissimulait une force d’âme, une connaissance approfondie de son métier, une habileté et une souplesse, qui le rendaient extrêmement dangereux. Encore que certains l’aient contesté, cet homme avait du génie.

« Au cours de ma carrière déjà longue et passablement mouvementée, il m’est arrivé de donner quelques preuves d’habileté ; d’autre part, on m’accorde quelque « cran » ; eh bien ! je l’avoue sans la moindre honte, et simplement parce que cela est vrai, Hans Fuchs me dépassait de cent coudées à ce double point de vue.

« Aujourd’hui encore, je ne puis m’empêcher de frémir quand il m’arrive de songer à certaines phases de la lutte, que le comte de Nys et moi soutînmes contre lui, car, – et cela, je l’affirme sur l’honneur – Hans Fuchs, soit qu’il sous-estimât nos qualités, soit qu’il dédaignât nos attaques, nous fit, à deux reprises différentes, grâce de la vie.

– Oh ! Oh ! À ce point-là ? m’exclamai-je.

– Oui, il était ainsi. Il possédait, en outre, une sorte de prescience, car j’ai pu constater que, dans bien des cas, il arriva à la parade avant que ne l’atteignit le coup que nous lui destinions.

« Beau joueur, par surcroît ; relevant avec crânerie, mais sans forfanterie aucune, les défis que nous lui lancions.

– Un caractère, somme toute.

– Vous l’avez dit : UN CARACTÈRE.

– Comment fîtes-vous pour le « repérer » ?

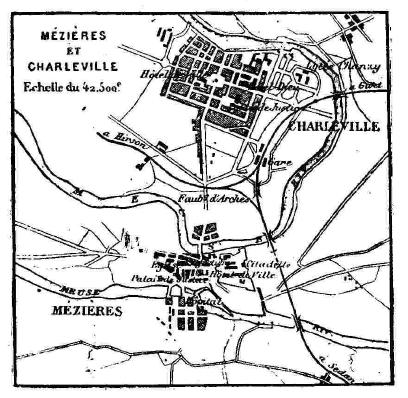

– Ce fut extrêmement difficile, car il changeait de personnalité avec la plus déconcertante rapidité. Il avait élevé le camouflage à la hauteur d’une institution. Comme, d’autre part, il n’intervenait que dans les cas désespérés et que, ensuite, il se terrait, nous mîmes pas mal de temps à l’identifier. Nous n’y parvînmes qu’en 1917, vers la fin de l’année. Depuis, nous ne le lâchâmes plus d’une semelle, jusqu’au jour, où, en désespoir de cause, se rendant compte qu’il ne le capturerait jamais, le comte de Nys fut contraint de l’abattre en pleine rue et en plein midi, à Charleville, devant l’hôtel Corneau où résidait le Kaiser.

– Il en dut résulter un beau tapage, fis-je, en souriant.

– Comme « raffut » – c’est ainsi que vous dites, n’est-il pas vrai ? – ce fut, en effet, assez réussi ; et cela d’autant plus que, au moment où le comte de Nys lui régla son compte, Hans Fuchs était déguisé en femme.

– En femme !

– Mais oui, en femme, répondit James Nobody, qui ajouta :

– Je dois d’ailleurs reconnaître qu’il portait le costume féminin avec la plus parfaite aisance, et que ce déguisement lui allait à ravir. Moi qui vous parle, je l’ai vu opérer dans l’un des hôpitaux de l’arrière-front, où, camouflé en diaconesse, il soignait indistinctement blessés français et blessés allemands.

– Non ?

– Mais si. D’ailleurs, cette fois, l’aventure faillit mal tourner, un juncker poméranien, le lieutenant van Ofstadt, du corps de la Garde, s’étant amouraché de lui et lui ayant offert sa main.

– Pas possible ! fis-je en riant.

– Il est certes permis de rire de cet incident, à l’heure actuelle, reprit James Nobody ; mais je vous assure que, au moment où il se produisit, le comte de Nys et moi, nous le prîmes au tragique.

– Bah ! Et en quoi cela vous regardait-il ?

– En ceci que, de Nys et moi, afin de ne pas perdre de vue Hans Fuchs – vous allez voir pourquoi – avions réussi à nous faire affecter en qualité d’infirmiers bénévoles à cet hôpital. Or, quand le drame se produisit...

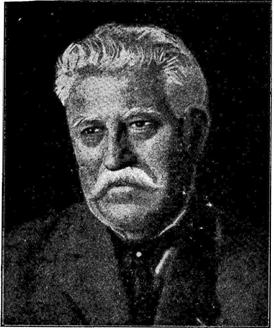

HANS FUCHS

« L’Espion du Kaiser »

– Il y eut donc un drame ? m’écriai-je, vivement intéressé.

– On ne peut guère appeler autrement, répondit paisiblement James Nobody, un incident qui se termine par la mort d’un homme.

– Il y eut mort d’homme ?

– Mais oui ! Désespéré de voir ses avances repoussées, attribuant au dédain le refus que lui opposait la soi-disant diaconesse, van Ofstadt se fit sauter la cervelle.

– Diable !

– Comme bien vous pensez, van Ofstadt, appartenant à la plus haute noblesse de l’empire, il y eut enquête et, comme nous nous occupions spécialement de lui, la salle dans laquelle il se trouvait, constituant notre champ d’action, de Nys et moi fûmes soumis à un interrogatoire en règle. Des commissions rogatoires nous concernant furent envoyées un peu partout, mais plus spécialement dans les villes que nous avions indiquées comme étant nos lieux d’origine et, pendant toute une matinée, nous fûmes bel et bien placés sous la surveillance de la police de campagne, laquelle, vous le savez, est la mieux faite qui soit.

– Que vous reprochait-on, en somme ?

– D’avoir fourni à van Ofstadt l’arme avec laquelle il s’était suicidé.

– Comment cela ?

– Eh ! oui ; à première vue, l’accusation se pouvait soutenir. De même que les autres blessés, l’officier avait dû, en entrant à l’hôpital, remettre au gestionnaire, non seulement les armes et les munitions dont il était porteur, mais aussi son argent, ses bijoux et même ses papiers. Donc s’il s’était procuré une arme, ce ne pouvait être que par l’entremise et avec la complicité des gens avec lesquels il était en contact permanent, c’est-à-dire avec ses infirmiers.

– Évidemment ! Et comment vous tirâtes-vous d’affaire ?

– Au mieux ; cela grâce à Hans Fuchs qui, intervenant avec son énergie habituelle, donna à la police les apaisements nécessaires. Nous en fûmes quittes pour une semonce, après quoi on nous donna à entendre que nos services avaient cessé de plaire.

– Bigre ! Et que devint Hans Fuchs ?

– Il quitta l’hôpital en même temps que nous ; mais il ne s’en éloigna guère. Il s’installa en face, au « Kaiserhoff », l’un des principaux hôtels de la ville, de façon à pouvoir intervenir utilement, DÈS QUE L’HOMME QU’IL ÉTAIT VENU SURVEILLER AURAIT OBTENU SON « EXEAT ».

– Ah ! Ah ! Et... quel était cet homme ?

– Naldony, l’un des chefs de la « ROSTA », qui est, comme vous le savez sans doute, la centrale d’espionnage de Moscou.

– Comment ! Naldony était en Allemagne pendant la guerre ?

– C’est-à-dire qu’il ne l’a pour ainsi dire pas quittée.

– Voilà qui me renverse, m’exclamai-je...

– Que trouvez-vous de surprenant à cela ?

– Mais..., étant donné l’homme, lequel, si mes renseignements sont exacts, est l’un des plus redoutables bandits que la terre puisse porter, il me semble que le territoire allemand eût dû lui être interdit.

James Nobody me regarda en souriant, haussa les épaules, puis, paisiblement me répondit :

– Ne nous était-il pas également interdit, ce territoire ? Dieu sait cependant si nous l’avons parcouru en long, en large et en travers !

– C’est juste, fis-je ; mais, c’est égal, je donnerais gros pour savoir ce qu’était venu faire Naldony en Allemagne.

James Nobody eut un nouveau sourire et, tout en bourrant sa pipe, il me fit la stupéfiante réponse que voici :

– C’est par mon ordre, ET POUR Y MENER À BIEN UNE MISSION DONT JE L’AVAIS CHARGÉ, que Naldony se trouvait en Allemagne.

La phrase tomba sur moi comme un coup de massue et je ne pus dissimuler ma stupeur.....

– Je conçois votre surprise, reprit James Nobody, car – ÉTANT DONNÉ L’HOMME, COMME VOUS DITES – on serait surpris à moins. Il n’en est pas moins vrai que Naldony a joué, à la fin de la guerre, un rôle de tout premier plan ; un rôle d’une importance telle que, s’il était connu, ce rôle lui vaudrait d’entrer de plain-pied dans l’histoire...

Comme je le regardais bouche bée, n’en croyant pas le témoignage de mes sens, James Nobody, ayant allumé sa pipe, ajouta :

– Écoutez plutôt :

Où James Nobody

apprend un truc qui sort de l’ordinaire.

– À l’époque où se produisirent les évènements dont je vais faire état, la guerre sous-marine avait atteint son point culminant, et nombreux étaient en Angleterre les gens qui voyaient poindre à l’horizon l’aube de la défaite.

« Des ports, où elle avait pris naissance, l’inquiétude avait gagné l’intérieur du pays ; chacun se demandait avec angoisse si, un jour venant, l’Angleterre privée de vivres, manquant des matières premières nécessaires à la poursuite des hostilités, ne serait pas obligée de mettre bas les armes...

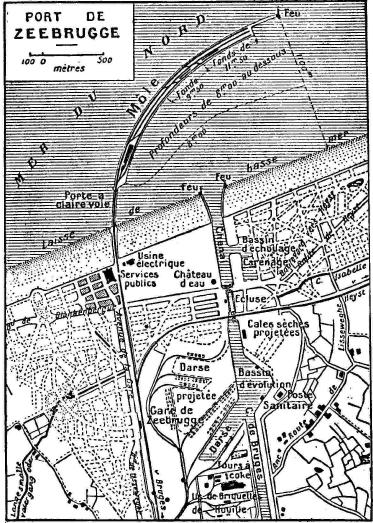

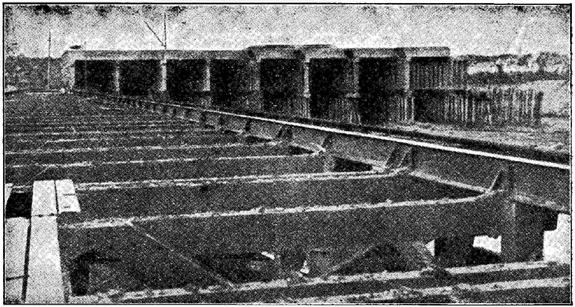

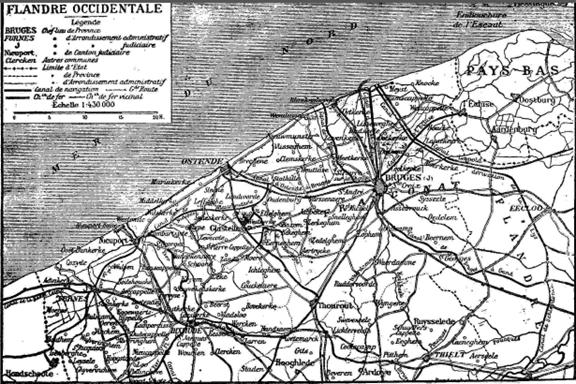

« Tous, nous avions l’impression – pour ne pas dire la certitude – que, sur notre sol, tapie dans l’ombre, fonctionnait une organisation d’espionnage, en rapports étroits avec les bases sous-marines allemandes installées à Zeebrugge, Ostende, Cuxhaven, Kiel et Brunsbüttel.

« Dès qu’ils se risquaient dans la zone interdite par l’amiral von Ingenohl, les navires marchands, qu’ils fussent alliés ou neutres, étaient impitoyablement coulés et, la plupart du temps, disparaissaient sans laisser de traces.

« Au vrai, l’Allemagne possédait la maîtrise de la mer, et, cette maîtrise s’affirmant chaque jour davantage, l’Amirauté résolut de mettre un terme à une situation qui n’avait que trop duré.

« Malheureusement pour nous, les meilleurs agents de « l’Intelligence Service britannique » étaient détachés en mission soit sur le front de combat, soit à l’étranger, tant et si bien que le « centre » de Londres, qui ne disposait que d’agents hors d’âge mobilisables, ou inaptes à faire campagne – ce qui les rendait impropres à tout service actif –, était, au sens propre du mot, désarmé.

« On rappela donc une vingtaine d’agents, que leurs succès antérieurs avaient plus spécialement désignés à l’attention de leurs chefs.

« J’étais du nombre ; mais j’avais sur mes collègues cet avantage que, engagé comme volontaire, je n’étais pas embrigadé et, partant, je jouissais d’une plus grande liberté de manœuvres.

« Dès mon arrivée à Londres, je me mis en rapport avec l’amiral Fischer, avec lequel ma famille et moi étions dans les meilleurs termes, et je pus me rendre compte, tant par les révélations qu’il me fit que par les rapports qu’il me communiqua, que, si la situation n’était pas désespérée, elle n’en était pas moins d’une réelle gravité.

« De l’entrevue que j’eus avec le grand amiral, je rapportai cette conviction que, s’il existait vraiment en Angleterre une organisation travaillant pour le compte de l’ennemi, son siège se trouvait, non pas à Londres, mais bien dans l’agglomération constituée par les villes de Plymouth, Stonehouse et Devonport, qui était, comme on sait, une de nos bases navales les plus importantes.

« Cette conviction, je parvins à la faire partager – non sans peine, il est vrai – à mes chefs et, le soir même, soigneusement camouflé en marin du commerce, mon « sac » jeté sur l’épaule, je partis pour Plymouth, nanti des pouvoirs nécessaires.

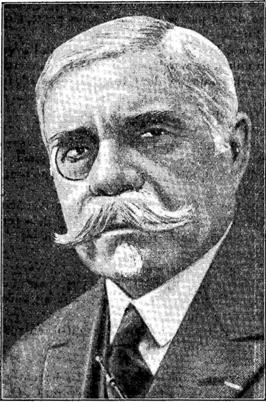

L’AMIRAL VON INGENOHL

qui commandait la flotte allemande à la fin des hostilités.

« Je connaissais fort bien Plymouth ; aussi, dès mon arrivée, me rendis-je à Exeter-Street, la rue principale du port de pêche, dans laquelle abondent les bars interlopes et les bouges à matelots.

« C’est là que j’avais décidé d’opérer...

« Avisant deux « bobbies » qui déambulaient paisiblement les mains derrière le dos, je leur demandai de m’indiquer un « hôtel tranquille » et « à bon marché ».

« Après m’avoir honoré d’un coup d’œil, le plus âgé des deux agents me répondit en riant :

– Autant vaudrait nous demander de résoudre la quadrature du cercle. Comment voulez-vous trouver un hôtel tranquille dans un quartier pareil ?

Puis, me jetant un second coup d’œil, il reprit :

– Êtes-vous « tectotaler 1 », au moins ?

– Jamais de la vie ! m’écriai-je, en riant à mon tour ; je suis de ceux qui pensent qu’un verre de stout n’a jamais fait de mal à un chrétien.

« Les deux agents, dont la trogne enluminée m’était un sûr garant qu’ils n’étaient pas accoutumés « à sucer de la glace » en guise d’apéritif, opinèrent gravement du bonnet. Après quoi, s’étant consultés, ils tombèrent d’accord pour me désigner, comme remplissant à peu de choses près les conditions fixées par moi, un abominable bouge situé à proximité et qui portait le nom de « The Royal Anchor ».

« Je m’y rendis d’un pied léger et, m’étant présenté à la patronne, une horrible vieille, aux yeux chassieux, à la bouche édentée, je reçus l’assurance que, pour le prix modique de cinq pounds, par semaine, je serais logé comme un roi et nourri comme un lord.

« Je fis donc marché avec elle et, déjà, elle se préparait à me conduire dans la chambre qu’elle me destinait, quand survint un « tec 2 », qui, après m’avoir longuement dévisagé, vint vers moi et me demanda mes papiers.

– Ma foi, lui répondis-je, mes papiers sont dans mon sac ; comme je ne puis le déballer ici, si vous voulez les voir, donnez-vous la peine de monter jusque dans ma chambre.

– Soit, répondit-il ; mais faisons vite, je n’ai pas de temps à perdre.

« Nous précédant, la tenancière du lieu nous conduisit à l’ignoble taudis qu’elle me destinait ; puis, ayant ouvert la porte, elle s’en fut.

« Lors, me tournant vers le détective qui, d’un œil curieux, examinait ma « chambre » et son contenu, je lui demandai en souriant :

– Quels papiers désirez-vous voir : les vrais ou les faux ?

– Comment cela ? fit-il ahuri...

Et, soupçonneux :

– Ah ! ça ; s’écria-t-il, auriez-vous l’intention de vous payer ma tête ?

« Je m’empressai de le rassurer et, plaçant sous ses yeux ma carte de « l’Intelligence Service », je lui dis qui j’étais et ce que j’étais venu faire à Plymouth.

« Le brave homme était sidéré...

– By Jove ! s’exclama-t-il, je veux bien que le diable m’emporte si jamais je me serais douté, en vous voyant, que je me trouvais en présence de James Nobody. Votre camouflage est à ce point réussi que moi, John Sheridan, une « vieille ficelle » pourtant, je m’y suis laissé prendre ! Dieu sait, cependant, qu’on ne me trompe pas aisément !

« Cela, je le savais de reste. En effet, bien que ne le connaissant pas de visu, j’avais, à maintes reprises, entendu citer le nom de John Sheridan comme étant celui d’un des meilleurs limiers du « Criminal service » de Scotland Yard. Il avait réussi de nombreuses affaires, parmi lesquelles venaient, en bonne place, l’arrestation du sinistre bandit qu’était Bob Sluice, l’étrangleur de Newport, et la capture mouvementée de la redoutable bande des « Devil’s Boys », laquelle avait à son actif dix-huit assassinats et une centaine de cambriolages.

« Aussi ne manquai-je pas de le complimenter, ce qui sembla le combler d’aise ; à la suite de quoi je lui dis combien j’étais heureux – sachant que je pourrais compter sur son concours, le cas échéant – de le savoir en activité de service à Plymouth.

– Le plaisir est partagé, croyez-le bien, me répondit le brave homme ; cela, d’autant plus que ce n’est pas le travail qui manque ici...

Puis, me regardant en souriant, il ajouta, en baissant la voix :

– Je suis même sur la piste d’une affaire qui vous intéressera d’autant plus qu’elle pourrait bien être en connexion étroite avec celle que vous êtes venu suivre ici.

– Ah ! bah ! de quoi s’agit-il donc ? demandai-je, surpris...

John Sheridan ne me répondit pas immédiatement. L’oreille tendue du côté de la porte, il me fit signe de me taire...

Au bout d’un instant, se tournant vers moi, il me dit à voix basse :

– J’ai bien cru qu’on nous écoutait, mais je n’en suis pas sûr. Du reste, nous allons mettre ordre à cela...

« Il s’en fut vers la porte, l’ouvrit, se pencha au dehors afin de voir si personne n’était aux aguets ; puis, sortant de sa poche une boîte de punaises, il en disposa une vingtaine sur le palier, LA POINTE EN L’AIR.

– Que diable faites-vous donc là ? fis-je, vivement intéressé par sa mimique...

« Il eut un sourire narquois ; puis, quand il eût terminé, il referma soigneusement la porte et, venant vers moi, l’index levé, il répondit du ton d’un professeur qui s’adresse à son élève :

– Le truc des punaises – il fut inventé par mon maître et ami William Strafford qui, en son temps, fut le roi des détectives anglais – est la meilleure précaution qu’on puisse prendre contre les indiscrets. En général, ces derniers, afin de n’être pas entendus de ceux qu’ils épient, s’approchent de la porte, les pieds nus, ou chaussés de pantoufles à semelles de feutre. Aussi leur arrive-t-il immanquablement de marcher sur les punaises, ce qui a pour premier résultat de leur causer une souffrance d’autant plus vive qu’elle est inattendue, et, pour second résultat, de leur faire pousser des cris de putois qu’on écorche.....

« En écoutant cette explication, je l’avoue humblement, je fus pris du fou rire.

« Mais déjà, imperturbable, John Sheridan reprenait :

– Vous comprenez que, dans ces conditions, il n’est pas d’indiscrétion possible. Dès qu’un indiscret est pris au piège, il n’y a qu’à sortir de la chambre et à le « cueillir »...

– C’est ce que nous ferons le cas échéant, déclarai-je ; en tout cas, le truc vaut d’être retenu.

– Damned my eyes ! Je pense bien ! s’écria-t-il ; il n’en est pas de meilleur !

Puis il ajouta :

– Avez-vous déjà entendu parler d’un certain Edward Berrydale ?

– Pas que je sache, répondis-je ; en tout cas, ce nom n’éveille en moi aucun souvenir...

– Well ! alors, écoutez, fit-il...

Où James Nobody apprend l’édifiante histoire

de lord Edward Berrydale.

– Il y a de cela une dizaine d’années, reprit John Sheridan, j’eus à m’occuper d’une affaire qui, littéralement, bouleversa la « Gentry », et faillit provoquer une crise ministérielle.

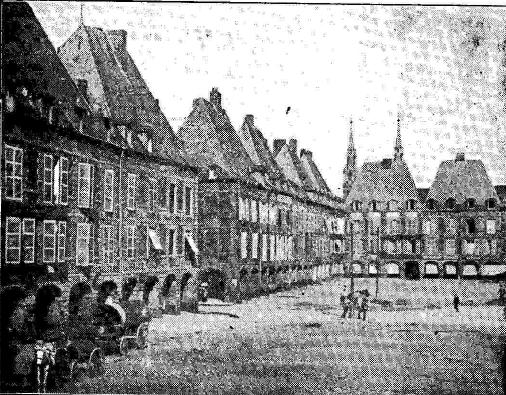

« Un malfaiteur, ayant réussi à s’introduire dans le propre bureau du ministre des Affaires étrangères de l’époque, à Downing Street, s’était emparé de plusieurs dossiers, dont l’un, entre autres choses, contenait des lettres autographes de S. M. la reine Victoria, relatives à l’attitude qu’il convenait de prendre au cas où une guerre eût éclaté entre la France et l’Allemagne.

« Parmi ces lettres, il s’en trouvait trois qui, si elles avaient été communiquées à l’empereur Guillaume II, auraient été de nature à amener une guerre entre l’Allemagne et nous.

« Quoique d’importance moindre, les autres dossiers n’en contenaient pas moins des pièces capitales ; tant et si bien que, de Buckingham-Palace et de Downing Street, nous parvint l’ordre de retrouver ces dossiers à tout prix.

« Dès l’abord, nous acquîmes la certitude que le vol n’avait pu être commis que par un individu connaissant à fond le milieu dans lequel il avait à évoluer, c’est-à-dire un individu appartenant à l’entourage immédiat du ministre.

« Nous procédâmes par élimination, et, bientôt, étant donnés sa façon de vivre, ses fréquentations et ses vices, en nous s’ancra la conviction que le coupable ne pouvait être que lord Edward Berrydale, le secrétaire particulier du ministre.

« Bien qu’étant apparenté aux plus nobles familles du Royaume-Uni, bien qu’étant le chef d’armes de sa maison – une des plus anciennes qui soient – il n’en fut pas moins arrêté, après une enquête qui dura deux mois et des « filatures » qui, personnellement, me mirent sur les boulets.

« Cuisiné de main de maître, s’il consentit à faire des aveux, il refusa, par contre, d’indiquer à qui il avait remis les dossiers subtilisés par lui et l’endroit où ils se trouvaient.

« Toutefois, il nous donna l’assurance que ces dossiers – qu’il considérait comme une poire pour la soif – n’avaient pas franchi, et ne franchiraient pas le détroit.

« Convaincu de vol de documents intéressant la sûreté de l’État, lord Edward Berrydale fut condamné à huis clos – l’essentiel étant de ne pas ébruiter l’affaire – à dix ans de « hard-labour », et on l’envoya purger sa peine à la prison des convicts de Princetown.

« Il y était encore il y a six mois.

– Depuis, qu’est-il devenu ? demandai-je, vivement intéressé par cette entrée en matière...

Pointant son index vers le plancher, John Sheridan répondit :

– Si je ne m’abuse, il habite la chambre qui se trouve exactement située au-dessous de la vôtre...

– Non ?

– Mais si, et c’est ce qui vous explique pourquoi je surveille aussi attentivement cette maison, et aussi pourquoi je suis intervenu dès votre arrivée céans.

– Soupçonneriez-vous donc lord Edward Berrydale de quelque nouvelle manigance ?

John Sheridan me lança un coup d’œil et, froidement, répondit :

– Aussi vrai que nous sommes deux loyaux serviteurs de Sa Majesté, Edward Berrydale se livre actuellement à une besogne qui, si elle n’est pas de l’espionnage, y ressemble terriblement.

– Vous avez la preuve de cela ? m’écriai-je.

– La preuve, non ! Mais les présomptions abondent. Vous allez d’ailleurs en juger.

« La semaine dernière, étant en surveillance devant une « pawn-shop 3 » que tient dans les « slums 4 » un certain Grigory Nikolsky, un Russe naturalisé anglais que je tiens pour le plus fieffé coquin du Royaume-Uni, je vis entrer chez lui un « skipper 5 » danois, du nom de Harald Hansen, dont le chalutier est amarré au Barbican, où se tiennent de préférence les bateaux de pêche, mais qui demeure – quand il est de passage à Plymouth – dans un hôtel louche de Treville-Street.

– Harald Hansen ! m’écriai-je ; mais il figure sur la « Black List » ! Comment se fait-il qu’il ait pu débarquer en Angleterre ?

– Cela, je l’ignore, répondit John Sheridan ; mais, ce que je n’ignore pas cependant, c’est que, chaque semaine, Harald Hansen, – qui, sans doute, est un « courrier » de l’ennemi, – a des entrevues secrètes avec des gens considérés comme suspects au point de vue national.

– Vous connaissez leurs noms ?

– Parbleu ! Il y a tout d’abord un Anglais du nom d’Arthur Bridget qui, bien qu’étant ancien convict, n’en occupe pas moins un poste en vue au syndicat extrémiste des ouvriers du port. Ce Bridget est un défaitiste à tous crins, dont les théories néfastes m’exaspèrent à un point que vous ne sauriez imaginer, mais que je n’ai pu encore « boucler », car il se garde bien de les émettre en public.

– Bien ; et après...

– Après, il a, pour second, un autre Anglais, Willy Jones, qui est un chenapan de la plus belle venue et qui habite dans une cabane en ruines, où se réunissent, tous les soirs, des bandits de son espèce.

– Où se trouve cette cabane ? demandai-je.

– Elle est située aux environs de Cremyll...

– C’est-à-dire, précisai-je, à proximité des batteries de côte, contre lesquelles, récemment, un attentat a été perpétré, et sous lesquelles s’abritent nos flottilles de sous-marins.

– C’est tout à fait cela, répondit John Sheridan.

– Voilà qui est on ne peut plus intéressant, fis-je, en notant soigneusement les noms et les adresses que venait de me donner le détective ; après quoi, j’ajoutai :

– Vous disiez donc qu’étant en surveillance dans les « slums », vous aviez vu entrer, chez Grigory Nikolsky, Harald Hansen. Savez-vous ce qu’il y venait faire ?

– Non ; mais, quelques instants plus tard, je vis arriver un individu que, de prime abord, je ne pus identifier, car un large chapeau dérobait ses traits à vue, mais que, à la façon dont il traînait la jambe gauche, je reconnus pour un convict.

|

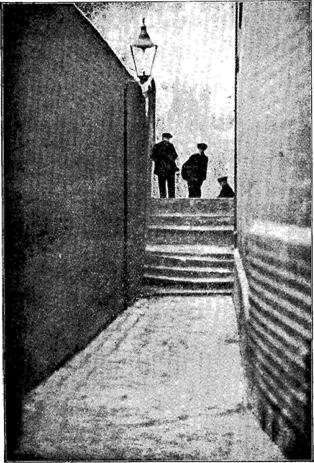

DOWNING-STREET

Résidence du premier ministre à Londres.

– Ah ! Ah !

– Sans manifester la moindre hésitation, il pénétra chez Grigory Nikolsky. Il en ressortit bientôt une liasse de bank-notes à la main et, avisant un cab...

– Dont vous notâtes le numéro, j’espère, interrompis-je...

– Cela va de soi, répondit en riant le détective, qui reprit :

– Avisant un cab, il se fit conduire dans un hôtel de Bedford street, où il était descendu depuis une huitaine de jours. Je le pris en surveillance et, le soir même, grâce à une cicatrice qu’il porte à la joue gauche, grâce aussi à un tic nerveux qu’il m’avait été donné de remarquer autrefois, je l’identifiai aisément.

– Qui était-ce ?

John Sheridan, en homme sûr de son effet, prit un temps puis, souriant, me répondit :

– C’était lord Edward Berrydale en chair et en os.

– Pas possible ! m’exclamai-je.

– C’est tellement possible, fit le détective, que voici la fiche établie par lui, lors de son arrivée à l’hôtel.

Je pris la fiche, et je lus :

Nom : Berrydale ;

Prénoms : Edward James ;

Lieu de naissance : Londres ;

Date de naissance : 4 janvier 1870 ;

Profession : propriétaire ;

Venant de : Londres ;

Allant à : Plymouth.

Bien que légèrement tremblée, l’écriture était très lisible. Aucun doute n’était possible. Restait à savoir ce qu’était venu faire à Plymouth ce dévoyé.

John Sheridan, à qui je posai la question, me répondit, en haussant les épaules :

– Pas grand chose de bon, sans doute. Toutefois, je dois reconnaître que jusqu’ici, son attitude a été des plus correctes. Il ne fréquente absolument personne ; ne reçoit ni ne fait aucune visite. Son courrier, que je fais saisir à la poste, et que je lis avec la plus extrême attention, ne contient rien de suspect. Je sais, cependant, qu’il attend une visite...

– Ah ! Ah !

– ... Celle d’un individu qui signe ses lettres des initiales J. H., et qui, si j’ai bien compris, doit venir prochainement à Plymouth pour y prendre livraison d’un colis.

– D’où proviennent ces lettres ? demandai-je.

– Il y en a eu trois. La première était datée de Rotterdam ; la seconde de Genève, et la troisième de Berne.

– Rien d’anormal dans l’écriture ?

– Non, parce que dactylographiées ; par contre, la construction des phrases, le style, semblent indiquer que leur auteur est un Allemand d’origine, ou tout au moins, qu’il a reçu une forte culture allemande.

– Bien, répondis-je et après avoir réfléchi un moment, je repris :

– Naturellement, vous n’avez aucun renseignement concernant le « colis » dont il est question dans ces lettres ?

– Je ne possède, en effet, aucun renseignement à cet égard, répondit John Sheridan ; mais comme deux de mes hommes surveillent lord Edward Berrydale, dès qu’un incident se produira, je serai prévenu.

Nous en étions là de notre conversation quand, soudain, de l’autre côté de la porte un effroyable hurlement retentit...

Où James Nobody

commence à se montrer.

– Bone deus ! que se passe-t-il ? m’écriai-je, en m’élançant vers la porte...

Plus leste que moi, John Sheridan m’y avait précédé et, avant que d’ouvrir, se tournant de mon côté, tout guilleret, il me dit :

– C’est, sans doute, quelqu’un qui n’a pu digérer « mon plat de punaises ». C’est qu’elles sont terriblement indigestes mes punaises, savez-vous !

Cela fut dit d’un tel ton que je ne pus réprimer un sourire...

Mais, déjà, ayant ouvert la porte toute grande, John Sheridan se penchait au dehors.

– Oh ! Oh ! s’exclama-t-il, la prise est bonne !

Puis, sans même me donner le temps d’intervenir, il se rua vers un homme qui, sur le palier, les pieds nus, effectuait une danse échevelée, tout en poussant d’horribles clameurs et, en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, il le « ceintura » en vitesse.

Après quoi, le jetant comme un paquet au milieu de « ma » chambre, il se pencha vers lui, et, en un tournemain, lui passa les menottes.

JOHN SHERIDAN

le grand détective anglais.

L’homme, les pieds ensanglantés, se tordait comme un ver coupé sur le sol...

Avec une légèreté de main que lui eut envié un chirurgien, John Sheridan extirpa l’une après l’autre les punaises qui s’étaient enfoncées dans les pieds de « notre » prisonnier puis, le regardant d’un air narquois, il lui dit :

– Je savais bien, old boy, que nous finirions par nous rencontrer tôt ou tard. Mais je veux bien être pendu – ce qui ne manquera pas de t’arriver – si je me doutais que l’évènement se produirait aussi vite et en de semblables circonstances.

Me désignant d’un geste du menton l’homme qui, maintenant, s’efforçait de se mettre sur son séant, le détective poursuivit :

– Permettez-moi, cher ami, de vous présenter Arthur Bridget, celui-là même dont je vous entretenais tout à l’heure...

– La prise est bonne, en effet, répondis-je ; car, sauf erreur, cet individu avait pour mission de nous épier.

– Cela, il faudra le prouver ! s’écria d’un ton rogue, Arthur Bridget.

– C’est ce que nous allons essayer de faire, répondit avec calme John Sheridan qui, sans plus attendre, se mit à inventorier le contenu des poches du suspect, ce qui eut pour premier résultat d’amener une véhémente protestation de sa part.

– Qui vous a donné le droit, s’écria-t-il, d’agir ainsi que vous le faites ? Je n’ai commis, que je sache, aucun délit, à moins que vous ne considériez comme tel, le fait d’écouter aux portes !

– Vous avouez donc, répondis-je, que vous nous espionniez. Dans quel but, et pour le compte de qui agissiez-vous de la sorte ?

Voyant qu’il s’était enferré, Arthur Bridget se garda bien de répondre.

– Voilà, fit, en me tendant un portefeuille bourré de papiers, John Sheridan, qui va, sans doute, répondre à la question que vous venez de poser à Bridget. Si je ne m’abuse, nous allons trouver dans ce fatras tout autre chose que des tracts émanant de la Ligue d’encouragement au bien...

Tandis que je mettais le portefeuille en lieu sûr, John Sheridan reprit, mais en s’adressant à Arthur Bridget, cette fois :

– Quoi qu’il en soit, tu peux, dès maintenant te considérer comme étant en état d’arrestation, car le fait pour un ancien convict d’avoir sur soi un joujou de ce calibre n’est pas pour prouver qu’il s’est amendé.

Et, tirant de la poche d’Arthur Bridget un énorme browning, le détective me le remit également.

L’ancien convict écumait et ne pouvait dissimuler sa rage.

Tout en le surveillant de très près, John Sheridan poursuivait ses investigations.

Ce que contenaient les poches du prisonnier est inimaginable. Il y avait de tout : un couteau à cran d’arrêt, des cordes, un sifflet, une trousse de cambrioleur, des chaussons de feutre ; sa ceinture était faite d’un nerf de bœuf flexible, et dans les poches de son gilet, nous trouvâmes une fiole de chloroforme et une boîte en fer-blanc contenant une poudre blanche, dont nous remîmes l’analyse à plus tard, mais qui, de prime abord, nous parut être du cyanure de potassium.

Comment ce misérable avait-il pu se procurer d’aussi dangereux produits ?

Les questions que nous lui posâmes à cet égard demeurèrent sans réponse. D’ailleurs, dès ce moment, il s’enferma dans un mutisme farouche.

Certain d’avoir exploré toutes les poches d’Arthur Bridget, John Sheridan se relevait déjà, quand, sur les lèvres du prisonnier, je surpris un sourire sardonique...

Le fait me frappa d’autant plus que je n’étais pas sans avoir remarqué que, si nous avions trouvé sur lui de quoi monter un bazar, par contre, l’argent semblait lui faire défaut.

Or, d’habitude, ces gens-là ont les poches fort bien garnies et il n’est pas rare de trouver de petites fortunes en leur possession.

– Vous êtes-vous assuré, demandai-je à John Sheridan, s’il n’existe pas, au pantalon de ce... monsieur, des poches à revolver ?

– Diable ! vous avez raison, s’écria le détective. Ah ! çà, où avais-je donc la tête pour avoir omis ce détail ?

Mon conseil avait du bon, car dans la poche à revolver d’Arthur Bridget, John Sheridan trouva un second portefeuille, copieusement garni de bank-notes, une fiole minuscule contenant un liquide blanchâtre et une seringue de Pravaz.

Rapidement, nous comptâmes les billets. Il y en avait pour une vingtaine de mille francs.

– D’où provient cet argent ? demanda John Sheridan à l’ancien convict.

– Si on te le demande, répondit ce dernier, narquois, tu diras que tu n’en sais rien.

– Well ! fit le détective qui ajouta :

– Bien entendu, tu ignores ce que contient cette fiole et à quoi était destinée cette seringue de Pravaz ?

– J’ai horreur des gens curieux ! répondit en ricanant Arthur Bridget.

– Alors, pourquoi vous permettez-vous d’écouter aux portes ! répondis-je du tac au tac.

Il me lança un coup d’œil haineux puis, haussant les épaules :

– Ça, c’est mon affaire ! fit il.

Voyant qu’il n’y avait rien à tirer de cette brute, nous décidâmes d’un commun accord de procéder à son incarcération, quitte à l’interroger à fond ultérieurement.

Ayant ouvert la fenêtre, John Sheridan se pencha au dehors et lança un coup de sifflet strident.

Immédiatement, quatre policemen arrivèrent, auxquels il fit signe de monter.

Quand ils furent arrivés, leur désignant Arthur Bridget, il leur dit :

– Vous allez conduire cet individu – que je considère comme extrêmement dangereux – au commissariat central, où il devra être mis au secret dans l’une des chambres de sûreté. Défense absolue à qui que ce soit d’entrer en communication avec lui.

– Bien ! répondit l’un des agents ; mais si le commissaire central nous demande pour quel motif il a été arrêté, que devrons-nous répondre ?

– Vous répondrez, fit John Sheridan, qu’il a été arrêté pour port d’armes prohibées...

– Et vous ajouterez, fis-je, en intervenant, que moi, James Nobody, agent de « l’Intelligence Service », je l’inculpe dès maintenant de haute trahison et de complot contre la sûreté de l’État.

Arthur Bridget se montra beau joueur. Il eut un sourire cynique et, me fixant dans les yeux :

– Goddam ! fit-il ; vous n’y allez pas de main morte ! C’est donc ma peau que vous voulez ?

Le fixant à mon tour, froidement, je répondis :

– Ta peau ! À l’heure qu’il est, je n’en donnerais pas dix pence ; mais quel qu’en soit le prix, tu peux être tranquille, je l’aurai !

Où James Nobody

fait une intéressante découverte.

Quand les détectives eurent emmené Arthur Bridget, lequel n’en menait pas large, ma réponse l’ayant sidéré, John Sheridan et moi procédâmes à l’examen des documents que contenait le portefeuille de l’ancien convict.

Dès l’abord, je tombai en arrêt devant une lettre qui, à première vue, ne contenait rien de suspect, mais dont le texte, tarabiscoté à souhait, me donna fort à penser.

Elle était ainsi conçue :

Mon cher ami,

Attendez-moi tout à l’heure, car je viendrai très certainement vous voir dans la soirée. On ne croit pas que John Armstrong cesse de nous fournir les blés commandés.

Dites-lui que Yale est surpris et inquiet de son silence. Peut-être a-t-il repris ses tractations avec Paddy.

En tous cas, répétez-lui que Yale et Meyer sont prêts, aujourd’hui comme demain, à lui acheter toute sa production.

En effet, quel que soit le prix demandé, il n’y a pas à hésiter. Sans son concours, nous ne pourrions rien faire d’utile. C’est malheureusement trop certain, ses produits étant les meilleurs.

Bien vôtre,

HARRY FREEMAN.

– Que pensez-vous de cela ? demandai-je, à John Sheridan, en lui tendant le document qui précède.

Il le prit, le lut et le relut, avec la plus extrême attention, puis, me regardant, il me répondit :

– Il s’agit là, évidemment, d’une lettre rédigée en termes conventionnels. N’est-ce point votre avis ?

– C’est tellement mon avis que je vais la placer, si vous le voulez bien, sous scellés.

Puis, songeur, j’ajoutai :

– Plaise aux dieux que nous puissions en découvrir le sens exact. Mais – ou cela me surprendrait beaucoup ; – on a dû, pour l’écrire, se servir d’une grille et, à défaut de cette grille, nous n’y parviendrons jamais.

– Une grille ! s’exclama John Sheridan, mais le portefeuille en contient une.

– Vous en êtes sûr ? m’écriai-je.

– J’en suis tellement sûr que la voici.

Et, tout en me disant ces mots, le vieux détective me tendait l’objet en question.

C’était bien une grille.

Composée d’un morceau de carton, elle était découpée de façon bizarre et affectait la forme du dessin reproduit ci-dessous.

– Voilà qui est parfait, fis-je, après avoir examiné la grille ; et, pour peu qu’elle s’applique au document, nous allons être immédiatement fixés.

Rien n’est plus facile, en effet, que de se servir d’une grille. Dès qu’elle est appliquée sur une lettre, elle livre, – si bien dissimulé soit-il, – le secret de cette dernière.

Comme elle ne comporte que quatre côtés, il est relativement aisé de déterminer comment il convient de l’employer.

Prenant la lettre, je la fixai sur la table au moyen de quatre punaises que j’empruntai à John Sheridan ; après quoi, j’appliquai la grille sur la lettre.

Mais, j’eus beau l’employer dans tous les sens, la lettre demeurait indéchiffrable, les caractères dévoilés par la grille ne formant pas des mots.

Sans me laisser décourager par cet échec, je poursuivis l’expérience, et j’en arrivai bientôt à cette conviction que, pour déchiffrer la lettre, il convenait d’abord de la transcrire, en se servant de CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, sur un papier AU FORMAT EXACT DE LA GRILLE.

|

C’est ce que je fis aussitôt et, après quelques tâtonnements inévitables, j’obtins, enfin, le résultat.

En ne tenant compte que des caractères contenus dans les trous de la grille, j’obtins le message suivant, qui ne laissa pas de me surprendre quelque peu :

Attention ! James Nobody est parti pour Plymouth (h.).

HANS FUCHS.

Et pour authentifier la lettre, les deux initiales du nom de Hans Fuchs étaient répétées au bas du document...

Ainsi, malgré les précautions prises par moi, en dépit de mon camouflage, j’avais été repéré dès mon départ de Londres et signalé à l’attention d’Arthur Bridget, l’un des agents du mystérieux signataire de la lettre !

J’avoue que, sur le moment, mon amour-propre fut mis à une rude épreuve.

Être pris, alors qu’on croyait prendre, n’avait rien de particulièrement agréable...

Mais en y réfléchissant bien, je me rendis compte que notre siège central, à Londres, devant être spécialement surveillé par les agents de l’ennemi, le fait, en soi, n’avait rien de surprenant.

D’autres problèmes autrement intéressants s’imposant à mon attention, j’eus vite fait de me consoler.

La capture d’Arthur Bridget s’avérait, en effet, importante.

MON CHER AMI,

ATTENDEZ-MOI TOUT À L’HEURE, CAR JE VIENDRAI TRÈS CERTAINEMENT VOUS VOIR DANS LA SOIRÉE. ON NE CROIT PAS QUE JOHN ARMSTONG CESSE DE NOUS FOURNIR LES BLÉS COMMANDÉS.

DITES-LUI QUE YALE EST SURPRIS ET INQUIET DE SON SILENCE. PEUT-ÊTRE A-T-IL REPRIS SES TRACTATIONS AVEC PADDY.

EN TOUS CAS, RÉPÉTEZ LUI QUE YALE ET MEYER SONT PRÊTS, AUJOURD’HUI COMME DEMAIN, À LUI ACHETER TOUTE SA PRODUCTION.

EN EFFET, QUEL QUE SOIT LE PRIX DEMANDÉ, IL N’Y A PAS À HÉSITER. SANS SON CONCOURS, NOUS NE POURRIONS RIEN FAIRE D’UTILE. C’EST MALHEUREUSEMENT TROP CERTAIN, SES PRODUITS ÉTANT LES MEILLEURS.

BIEN VÔTRE,

HARRY FREEMAN.

D’ores et déjà – et cela du fait même de la lettre trouvée en sa possession – nous étions en droit de le considérer comme un espion à la solde de l’étranger.

Restait à savoir pour le compte de qui il travaillait ; la signature figurant au bas de la lettre pouvant fort bien être un pseudonyme.

Je rédigeai immédiatement, en langage chiffré, un rapport destiné à mes chefs, relatant succinctement les incidents qui venaient de se produire et leur signalant la présence à Londres d’un agent allemand du nom de Hans Fuchs, puis, après avoir mis sous scellés les objets saisis sur Arthur Bridget, me tournant vers John Sheridan, je lui dis :

– L’affaire semble se dessiner merveilleusement ; aussi vais-je me mettre immédiatement sur la piste des complices que doit avoir à Plymouth Arthur Bridget.

John Sheridan me lança un coup d’œil de coin, hocha la tête approbativement, puis, tout de go, me déclara :

– Ma foi, comme je n’ai rien d’autrement pressé à faire, je vais, si vous le voulez bien, vous « donner un coup de main ». Sans me vanter, je crois que je pourrai vous rendre quelques services...

Je m’empressai d’accepter sa proposition et, sans désemparer, après avoir examiné la situation sous toutes ses faces, nous élaborâmes un plan d’action.

Ce plan, on le verra par la suite, devait nous conduire au succès...

ARTHUR BRIDGET

au moment de son arrestation.

Où James Nobody fait la connaissance

de Willy Jones, et ce qui s’ensuit.

Le soir venu, John Sheridan, qui m’avait quitté pour aller se mettre « dans une tenue présentable », me rejoignit dans un bouge d’Exeter Street où, moyennant un shilling, on nous servit un repas dont le plat de résistance se composait « d’arlequins » de la plus belle venue.

Notre tenue et notre attitude ne se différenciant en rien de celles adoptées par les habitués du lieu, notre présence passa complètement inaperçue.

Willy Jones, le « solitaire de Cremyll », ainsi que l’avaient surnommé ses amis, et dont ce repaire était le quartier général, n’étant pas encore arrivé, nous en profitâmes pour étudier les gens qui se trouvaient là.

Je crois bien que jamais encore il ne m’avait été donné de souper en pareille société. Non seulement les forbans qui fréquentaient ce bouge portaient sur leur visage les stigmates de tous les vices ; mais, par surcroît, ils semblaient avoir été coulés dans le même moule.

N’utilisant que le « slang », que John Sheridan et moi parlions à la perfection, ils paraissaient appartenir à la plus basse classe de la société.

Habitant les « slums » voisins, leurs vêtements étaient imprégnés d’une insupportable odeur de suint et de moisissure et, de toute évidence, la plupart d’entre eux ignoraient tout des prescriptions les plus élémentaires de l’hygiène.

John Sheridan, qui semblait parfaitement à l’aise dans ce milieu quelque peu hétéroclite, repéra et me signala immédiatement quelques-uns de ses « clients » habituels.

Par là, il entendait les gens à l’arrestation desquels il avait procédé antérieurement et qui, tous – ou presque – étaient passés par le bagne.

Il est bien certain que s’il avait été reconnu, ni lui ni moi, ne serions sortis vivants de cette caverne.

Quand nous eûmes achevé notre repas, on nous servit, en guise de café, une mixture infecte, copieusement additionnée de whisky.

Soudain, la porte s’ouvrit et Willy Jones, qu’accompagnaient deux de ses amis, parut.

C’était un colosse roux, – au vrai, il devait être d’une force peu commune – dont le visage, en partie dissimulé par sa casquette, portait la trace de la plus basse bestialité.

Vêtu de loques sordides, la tête rentrée dans les épaules, le mufle projeté en avant, les mains profondément enfoncées dans les poches, il était effrayant à voir.

On le sentait prêt à tout, même au pire...

Il s’arrêta un instant sur le seuil de la porte, puis, après avoir toisé les uns après les autres les gens qui se trouvaient là, il les salua en ces termes :

– Salut les gars !

De divers côtés, on lui rendit son salut.

S’adressant alors au tenancier qui, solidement retranché derrière son comptoir, ne le quittait pas des yeux, il ajouta, mais de manière à ce que chacun entendit :

– J’ai une sale nouvelle à t’apprendre, mon vieux Sharper : Arthur Bridget vient d’être « fabriqué 6 ».

Du coup, toutes les têtes se tournèrent vers lui. Pour ces gens-là, en effet, la nouvelle était d’importance, Bridget étant l’un des leurs.

Satisfait de l’effet que venait de produire sa déclaration, Willy Jones ferma la porte puis, apercevant à côté de celle que nous occupions une table libre, il vint y prendre place avec ses amis.

C’est alors qu’il nous aperçut...

Il nous dévisagea longuement, analysant nos gestes, scrutant notre attitude, inspectant notre « tenue ».

De toute évidence, cet examen nous fut favorable car, rassuré, le bandit reprit bientôt :

– Pour moi, y a pas d’erreur ; Bridget a dû être « donné » par quelqu’un ; son arrestation ne peut s’expliquer autrement.

– Sûrement, approuva l’un des amis de Willy Jones ; car dans tout Plymouth, il n’y avait pas un « tec » capable de « lui poser le grappin dessus ».

WILLY JONES

le « solitaire de Cremyll ».

Il était bien trop « mariolle » pour se laisser « accrocher ».

– Possible ! fit le tenancier ; mais il n’en est pas moins dans le « trou ».

– Pour ça, y a pas d’erreur possible, répondit Willy Jones ; je l’ai vu emmener par quatre « pèlerins ».

– Sait-on, au moins, pour quel motif il a été arrêté ? reprit le tenancier.

– Mais non ; fit Willy Jones, et c’est ce qu’il y a d’empoisonnant dans l’affaire. Tout ce que j’ai pu savoir, c’est qu’il a été arrêté par un type de la « grande équipe 7 ».

– By Jove ! s’exclama le tenancier ; alors ce doit être grave ! la « grande équipe » ne se dérange pas pour rien, d’habitude.

– Justement, répondit Willy Jones ; et je suis d’autant plus inquiet que j’avais rendez-vous ce soir, chez moi, avec Bridget. Il devait me communiquer une lettre qu’il avait reçue ce matin et qui était, paraît-il, de la plus haute importance. Or, si cette lettre a été saisie sur lui, j’ai bien peur d’être « enfoncé 8 » également.

L’aveu, comme bien on pense, ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd. À la vérité, il ne pouvait être plus net...

Arthur Bridget et Willy Jones étaient d’accord et « travaillaient » pour le compte de l’ennemi.

Restait à savoir quels étaient leurs complices...

Tout en servant aux nouveaux venus les consommations qu’ils lui avaient commandées, le tenancier, se penchant vers Willy Jones lui dit à voix basse :

– Si tu crains d’être arrêté, pourquoi ne te « planquerais-tu » pas, au lieu de rentrer chez toi ?

Willy Jones allait répondre, mais il n’en eut pas le temps...

Violemment poussée, la porte s’ouvrir toute grande et, à notre grande stupéfaction, vingt policemen, revolver au poing, firent irruption dans la salle...

– Hands up ! cria leur chef.

Automatiquement, toutes les mains se dressèrent. Aucun des bandits n’esquissa le moindre geste de résistance.

Bien entendu, nous les imitâmes...

Passant rapidement devant les tables qui toutes étaient occupées, le brigadier dévisageait chacun des consommateurs et, d’un geste bref, l’invitait à sortir.

Arrivé à la porte, il était prestement « cueilli » par deux policemen qui, sans aucun ménagement, l’invitaient à monter dans le « panier à salade » amené là à cette intention.

Bientôt le brigadier arriva à la table que nous occupions. Il nous toisa, et je l’entendis ronchonner :

– Tiens ! En voilà deux que je ne connaissais pas.

Puis s’adressant à nous directement :

– Qui êtes-vous ? demanda-t-il ; avez-vous des papiers sur vous ?

Le tenancier étant là, et afin de n’être pas « brûlé », je répondis :

– Ma foi, non ; je les ai laissés à la maison.

John Sheridan ayant fait une réponse identique, le brigadier nous mit bel et bien en état d’arrestation.

Comme les autres, il nous fallut prendre place dans le « panier à salade », qui nous attendait à l’extérieur.

La tête de John Sheridan était à peindre.

De toute évidence, le brave homme ne s’attendait pas à terminer sa nuit au poste.

En ce qui me concernait, la situation était tout autre et je compris aussitôt tout le parti que j’en pouvais tirer.

Au vrai, il n’en était guère de plus favorable...

Où James Nobody se distingue.

I.es cellules individuelles de la voiture étant garnies, on nous avait laissés tous deux dans le couloir central, ce qui me permit de communiquer à John Sheridan, de bouche à oreille, le nouveau plan que je venais de combiner.

– Étant donnée la situation, lui dis-je, voici ce qu’il faut faire. Dès notre arrivée au commissariat, vous vous ferez reconnaître. Après quoi, vous révélerez au commissaire ma véritable identité ; vous lui exposerez de façon succincte, mais précise, le but de ma mission ; et vous lui demanderez de m’incarcérer en compagnie de Willy Jones...

– Comment ! fit le détective ; vous voulez passer la nuit au poste !

– Mais oui ; et vous allez comprendre pourquoi, répondis-je. Me voyant soumis au même régime que lui, Willy Jones me prendra pour un coquin de son espèce. Donc, il ne se méfiera nullement de moi et...

– J’ai compris ! fit John Sheridan, enthousiasmé ; vous en profiterez pour le « cuisiner » de manière à obtenir un aveu formel et, si possible, des preuves.

– Tout juste ! répondis-je ; et il faudrait que je sois bien maladroit si je ne réussissais pas à « lui tirer les vers du nez ».

Ayant ainsi convenu de nos faits et gestes, nous attendîmes paisiblement que la voiture nous déposât au commissariat de police.

Quelques instants plus tard, je comparaissais devant le commissaire de police, lequel, suivant en cela la consigne que venait de lui donner John Sheridan, me mit plus bas que terre ; ce qui ne laissa pas de donner une très haute opinion de moi à Willy Jones qui, témoin muet, assistait à la scène.

Après quoi, on m’enferma dans une cellule de sûreté où, cinq minutes plus tard vint me rejoindre Willy Jones.

Dès les premiers mots qu’il prononça, je vis que je lui étais devenu extrêmement sympathique.

– Mon vieux, fit-il en venant vers moi la main tendue, je te dois des excuses.

– Des excuses, à moi ? répondis-je en simulant la surprise...

– Parfaitement ! reprit-il ; car, tout à l’heure, chez le « bistrot », ne te connaissant pas, je t’ai pris, pendant un moment, pour une « bourrique 9 ».

– Une « bourrique », moi ! Elle est bien bonne ! fis-je, en éclatant de rire.

– Dame ! Mets-toi à ma place, reprit le bandit ; traqués comme nous le sommes par la police dont les hommes, pour nous « avoir », revêtent tous les déguisements, il est normal que nous « tenions à l’œil » les nouveaux venus.

– Aussi, je ne t’en veux pas, répondis-je ; mais tout de même, moi, en te voyant pour la première fois, je ne me serais pas trompé. Rien qu’à te voir, on sent que tu es un « homme ».

– Ça, tu peux le dire, répondis-il, flatté ; mais, au fait, qui es-tu ?

Tout en m’installant pour passer la nuit de mon mieux, je lui répondis :

– Tu n’es jamais venu en Irlande ?

– Ma foi, non.

– Voilà qui explique pourquoi tu ne me connais pas ; sans quoi, tu aurais entendu parler de John Flannagan.

– Tu es donc célèbre dans ton pays ? fit-il, vivement intéressé par ce début.

– Autant que tu peux l’être dans le tien, répondis-je ; car il n’est guère d’affaires sérieuses auxquelles je n’ai pas participé depuis dix ans.

Et après un silence, j’ajoutai :

– C’est d’ailleurs pour cela que j’ai dû quitter l’Irlande, la police m’ayant repéré.

– Comment se fait-il qu’on ne t’aie pas mobilisé ?

Me penchant vers lui, je répondis tout bas :

– Je suis déserteur.

– By Jove ! s’écria-t-il ; mais alors ton compte est bon.

– Penses-tu ! Je ne suis pas de la dernière couvée, répondis-je ; j’ai de faux papiers.

– Alors, comme ça, ça va ! fit-il, en riant ; tu pourras peut-être t’en tirer.

– Tu crois ?

– J’en suis sûr ; et même, je voudrais être sûr de m’en tirer aussi facilement que toi. Malheureusement, il n’en est pas ainsi, et j’ai bien peur de rester dans la nasse.

– Non ?

– Mais si, affirma-t-il ; imagine-toi que, hier, on a arrêté un de mes copains, un nommé Arthur Bridget, avec lequel, je « travaillais » de compte à demi. Or, sur lui, il avait des papiers...

– Quel genre de « travail » faisiez-vous ? demandai-je.

– Ma foi, je n’en sais trop rien, répondit-il ; pour ma part, j’étais chargé de lui indiquer le nombre et la nature des navires qui quittaient chaque jour Plymouth.

– Y compris les navires de guerre ?

– Naturellement !

– Et que faisait Arthur Bridget de ces renseignements ?

– Je crois qu’il les envoyait à un courtier en grains de Londres, un nommé Hans Fuchs, qui habite dans Kings Road, au no 82.

– Hans Fuchs ! m’écriai-je ; mais c’est un nom allemand cela ! Ce doit être un Boche, ce type-là !

– Et après ? me répondit-il ; qu’est-ce que cela peut bien faire, pourvu qu’il paye ! L’argent n’a pas d’odeur.

– C’est entendu, fis-je ; mais, tout de même, si au lieu d’une affaire propre, il s’agissait d’une affaire d’espionnage...

– Une affaire d’espionnage ! s’exclama-t-il, en pâlissant affreusement.

– Le doute n’est guère possible, répondis-je. Que veux-tu, en effet, que fasse un Allemand, même s’il est courtier en grains, de la liste des navires qui quittent l’Angleterre, sinon pour les faire torpiller ?

Le coup porta et, de pâle qu’il était, Willy Jones devint livide...

– Mais alors, bégaya-t-il ; si cela était, je me trouverais dans une situation terrible !

– D’autant plus terrible, insistai-je, que tu ne sembles pas t’être rendu compte de ce que tu faisais. Le malheur est que les juges – les juges militaires surtout – ne s’embarrassent guère de détails pareils. Avec eux, il n’y a pas de rémission. Aussitôt pris, aussitôt fusillé !

– Eh ! bien, me voilà propre ! s’exclama Willy Jones, que la terrible perspective qui s’ouvrait devant lui semblait affoler...

– Il y aurait peut-être un moyen de t’en tirer, repris-je.

– Lequel ?

– Te « mettre à table » et « cracher le morceau ».

– Cela, jamais ! s’écria-t-il ; j’ai fauté, je payerai ! Mais, fut-ce pour sauver ma vie, jamais je ne dénoncerai les « copains ».

Ainsi qu’on le voit, ce bandit était honnête à sa manière...

– Pourvu, repris-je, que la police, au moment où elle perquisitionnera chez toi, ne trouve aucun document suspect.

– Je l’en défie bien ! répondit-il ; là où ils sont, elle ne les trouvera ramais.

– Tout de même, fis-je, si j’étais à ta place, je me méfierais ; il y a des « tecs » terriblement forts dans la « grande équipe ».

– En admettant même que cela soit vrai, comment veux-tu, maintenant que je suis pris, que je fasse disparaître ces papiers ?

– En effet, répondis-je ; je n’avais pas pensé à cela. Diable ! mais alors, la situation devient inextricable...

Et, après avoir fait semblant de réfléchir quelques instants, je repris, de l’air le plus innocent du monde :

– À moins que...

– À moins que quoi ? fit Willy Jones haletant.

– À moins qu’un de tes amis n’aille chez toi avant la police et ne fasse disparaître ces papiers.

– C’est très joli ce que tu dis là, me répondit-il ; mais comment veux-tu que je prévienne mes amis ?

– Rien de plus facile, répondis-je, si toutefois, comme tu me l’as fait espérer tout à l’heure, on me « relâche » demain. Dans ce cas, je me mettrais bien volontiers à ta disposition.

– Tu ferais cela ? s’exclama-t-il.

– Pourquoi pas ?

Willy Jones, pensif, me regarda longuement puis, ayant enfin pris une décision, il me dit :

– Écoute, j’ai en toi la plus entière confiance. Comme il est probable que – grâce aux papiers trouvés sur Arthur Bridget – la plupart de mes amis sont arrêtés à l’heure actuelle, je vais te dire où est caché le dossier en question. Tu iras chez moi et tu le détruiras.

– C’est entendu ! répondis-je sans broncher.

– J’habite, reprit le bandit, dans une maison isolée, en ruines, qui se trouve à Cremyll, sur la falaise. La clé de cette maison est cachée, à fleur de terre, sous un baquet renversé que tu apercevras à droite de la porte.

– Bien !

– Tu entreras dans la chambre de droite ; celle où se trouve mon lit. Ce lit, tu le déplaceras et, sous la cinquième dalle, – tu les compteras en partant du mur du fond, – tu trouveras une grande enveloppe jaune, cachetée à la cire. C’est cette enveloppe que je te charge de détruire.

– Tu peux être tranquille, ce sera fait, répondis-je.....

Le lendemain, ayant été extrait de ma cellule à la première heure, je me rendis en compagnie de John Sheridan à Cremyll où, conformément aux indications qui m’avaient été données par Willy Jones, je trouvai le dossier constitué par Arthur Bridget.

Le soir même, tous ses complices – sauf lord Edward Berrydale, contre lequel aucune inculpation n’avait pu être relevée – furent arrêtés.

Traduits devant une cour martiale et condamnés à mort, ils furent immédiatement fusillés.

Seul fut exempté de cette peine Willy Jones, dont je pus établir la bonne foi.

Il s’en tira avec vingt ans de hard labour.

Malheureusement, quand je me présentai le lendemain à Londres, dans Kings Road, pour arrêter Hans Fuchs, ce dernier avait disparu.

Je reçus l’ordre de le retrouver à tout prix, et cela MORT OU VIF !

Où James Nobody

entre en communication avec Hans Fuchs.

L’ordre qui venait de m’être donné ne laissa pas de me surprendre.

S’il est, en effet, de règle constante en matière de contre-espionnage, de tout mettre en œuvre pour démasquer un agent de l’ennemi, – surtout s’il opère sur le territoire national, – il est par contre sous-entendu que cet espion, dans l’intérêt même de l’information judiciaire consécutive à son arrestation, doit être – autant que possible – capturé vivant.

Or, cette fois, il n’en était pas de même. C’est mort ou vif qu’il me fallait capturer Hans Fuchs.

Ah ! ça ; que voulait dire cela ?

Quels crimes avait donc bien pu commettre cet homme ?

Après avoir longuement réfléchi à cette affaire, je décidai de me rendre au service de contre-espionnage afin de voir s’il n’existerait pas dans nos archives un dossier au nom de cet aventurier.

Dès l’abord, je fus fixé.

Non seulement Hans Fuchs possédait un dossier à l’« Intelligence Service » ; mais, par surcroît, ce dossier contenait contre lui de terribles accusations.

On lui reprochait trois meurtres ; deux tentatives d’assassinat ; cinq faux en écriture ; trois incendies volontaires ; une douzaine de cambriolages effectués à main armée, en bande, la nuit, dans des maisons habitées.....

Cela étant, comment cet homme qui, étant donné son passé, aurait dû être arrêté et fusillé dès son arrivée en Angleterre, avait-il pu s’installer et opérer tranquillement à Londres, et cela, SOUS SON NOM VÉRITABLE ?

C’était à n’y rien comprendre

Autour de cet homme le mystère s’épaississait...

Ayant pris copie des différentes pièces du dossier, je me rendis ensuite au service anthropométrique où, sur ma demande, on me remit, en même temps que la fiche relative à Hans Fuchs, une vingtaine de ses photographies.

Ces photographies, je les envoyai aux chefs des services secrets du littoral, leur enjoignant, en outre, d’arrêter immédiatement Hans Fuchs, s’il se présentait dans l’un de nos ports pour s’embarquer à destination du continent.

À vrai dire, – Hans Fuchs n’étant pas homme à se laisser capturer de la sorte, – je ne croyais nullement à l’efficacité de cette mesure ; mais en pareille matière, il est bon de tout prévoir et de ne négliger aucune précaution.

Ayant ainsi tendu ma souricière, je me rendis, en compagnie de trois inspecteurs, dans Kings Road, où étaient installés les bureaux du pseudo-courtier en grains.

Ainsi que je m’y attendais, ils étaient fermés. Mais le cas avait été prévu et l’un de mes hommes, aussi habile serrurier que détective adroit, eut tôt fait d’ouvrir la porte.

Nous entrâmes.

L’appartement était vide.

Il se composait de quatre pièces aménagées en bureaux, desservies par un couloir central, au bout duquel se trouvaient à droite un cabinet de débarras encombré de dossiers, et à gauche, le lavatory.

Les bureaux étaient simplement mais confortablement meublés, et ne se différenciaient en rien des installations du même genre.

Sur la porte de chaque bureau figurait une étiquette.

Celui réservé à Hans Fuchs était désigné par le mot Private. Sur les autres portes nous lûmes : Premier clerc ; Service des achats ; Service des ventes.

De l’ensemble se dégageait une impression d’ordre, de méthode et de propreté.

Ayant placé l’un de mes hommes en sentinelle près de la porte, mais à l’intérieur de l’appartement, je me mis immédiatement à l’ouvrage.

Mais ni dans le bureau de Hans Fuchs, ni dans ceux occupés par ses employés, je ne trouvai rien qui, de près ou de loin, parût se rapporter à l’affaire d’espionnage.

Cette constatation ne me surprit pas outre mesure, les papiers importants – si, toutefois, ils n’avaient pas été détruits – devant se trouver au domicile personnel de l’espion, situé dans Oxford Street, au no 24, et que, depuis la veille, plusieurs de mes hommes surveillaient attentivement.

Après avoir remis en place tous les dossiers, j’apposai les scellés sur toutes les portes et, ayant fait sortir mes hommes, je m’apprêtais à en faire autant quand, soudain, à l’intérieur du bureau de Hans Fuchs, la sonnerie du téléphone retentit...

Je me précipitai vers l’appareil et, après avoir porté le récepteur à mon oreille, j’attendis.

– Allô ! fit une voix.

– Allô ! répondis-je ; que désirez-vous ?

– Je désire, me répondit-on, être mis en communication avec M. James Nobody.

– C’est M. James Nobody lui-même qui est à l’appareil, répondis-je, fort surpris...

– Cela tombe à merveille, cher monsieur, fit mon interlocuteur ; car j’ai des excuses à vous faire. Ignorant qu’il entrait dans vos intentions de venir me rendre visite, je me suis absenté et...

– Allô ! Oui donc êtes-vous ? interrompis-je.

– Je suis M. Hans Fuchs ; celui-là même dans les bureaux duquel vous êtes en train de perquisitionner.

– Vous plaisantez, sans doute ? fis-je, ne pouvant en croire mes oreilles.

– Jamais je n’ai été aussi sérieux, au contraire. Ceci dit, permettez-moi de vous assurer que vous faites fausse route. Non seulement vous ne trouverez aucun document compromettant dans mes bureaux ou à mon domicile particulier ; mais, en outre, les petits papiers que vous avez cru bon d’envoyer ce tantôt dans tous les ports ne produiront aucun effet...

– C’est ce que vous verrons ! répondis-je, furieux.

– C’est tout vu, cher Monsieur ; et voici pourquoi : au moment précis où cessera cette communication, mon auto m’emmènera vers un point de la côte, – vous m’excuserez de ne pas préciser, – où m’attend un sous-marin allemand qui, dans douze heures au maximum, me déposera en lieu sûr... Allô ! Allô ! Vous m’entendez ?

– Fort bien ! répondis-je avec le plus grand calme ; veuillez poursuivre.

– Mon Dieu ! reprit Hans Fuchs ! c’est à peu près tout ce que j’avais à vous dire...

– Dans ce cas, à bientôt ! fis-je.

– Comment, à bientôt ?

– Mais oui, répondis-je ; j’ai le plus vif désir de faire votre connaissance, et soyez assuré que je vais tout mettre en œuvre pour réaliser ce désir.

– En ce cas, il vous faudra venir en Allemagne, ce qui, étant donnée la situation actuelle, pourrait comporter quelques risques.

– Bah ! Qui ne risque rien n’a rien !

– Mes compliments ! Vous avez du cran ! À bientôt, alors ?

– C’est dit ; à bientôt !

C’est sur ces derniers mots que la communication prit fin.

J’attendis quelques instants, puis je me mis en communication avec le central téléphonique.

– Allô ! demandai-je à l’employé ; pouvez-vous me dire de quel poste émane la communication que je viens de recevoir ?

– Rien de plus facile, me répondit-il ; elle provient du poste 1642 Grosvenor.

– Bien ; et où est situé ce poste ?

– Bolton Street no 162 ; quartier de Piccadilly.

– Je vous remercie, fis-je, en accrochant l’écouteur.

Ainsi, contrairement à ce qu’il venait de me dire, Hans Fuchs était encore à Londres...

Prenant l’annuaire du téléphone, je vérifiai la position du poste 1642 Grosvenor.

Ainsi que je m’y attendais, il était situé dans un café, c’est-à-dire dans un endroit où tout contrôle était impossible, car Hans Fuchs se serait bien gardé de téléphoner du café où il fréquentait habituellement.

Je n’en décidai pas moins de me rendre aussitôt dans Bolton Street.

En effet, si ténu que soit un fil, il n’en convient pas moins de le suivre.

C’est par lui que, toujours, on arrive là où il aboutit...

Où James Nobody

prend une grave résolution.

– Ce monsieur vient de partir il n’y a pas cinq minutes, me répondit le patron du café, auprès duquel je m’informai de ce qu’était venu faire Hans Fuchs chez lui.

– By Jove ! fis-je ; c’est bien regrettable, j’aurais été vraiment heureux de le rencontrer.

– Croyez bien que lui-même a beaucoup regretté de ne pouvoir vous attendre ; mais...

– Comment ! Il vous a dit qu’il m’attendait ? m’écriai-je.

Le patron du café me jeta un coup d’œil surpris...

– Pardon ! fit-il ; mais... ne seriez-vous pas M. James Nobody ?

– Tel est mon nom, en effet, répondis-je, ahuri...

– Alors, voici qui vous appartient, fit-il, en me tendant une lettre...

– Vous en êtes sûr ?

– Dame ! Voyez plutôt la suscription ; sauf erreur, cette lettre vous est bien destinée...

Je pris la lettre, et sur l’enveloppe je lus :

James Nobody, esq.

118 New Bond Street

London

Aucune erreur n’était possible. Cette lettre m’était bien destinée...

Je la décachetai aussitôt. Elle ne contenait que ces mots :

Rien ne sert de courir, il faut partir à temps.

H. F.

Décidément Hans Fuchs était un habile homme. Non seulement il avait prévu que je rechercherais le poste d’où il m’avait téléphoné, mais aussi, se doutant que j’y viendrais enquêter, avant que de partir, il m’avait lancé cette flèche du Parthe...

– Rira bien qui rira le dernier, pensai-je, tout en plaçant dans mon portefeuille l’autographe du bandit.

Après avoir remercié le patron du café de son obligeance, je lui demandai si, par hasard, il n’avait pas remarqué de quelle couleur était la carrosserie de l’auto appartenant à Hans Fuchs.

– Je l’ai d’autant mieux remarquée, me répondit le brave homme, que la voiture, par elle-même, est splendide. C’est une Rolls-Royce de toute beauté, peinte en gris clair, et portant le numéro 17253-W. E.

– Parfait, répondis-je, tout en notant soigneusement les indications qui venaient de m’être données, après quoi j’ajoutai :

– Ce... monsieur, était-il seul ?

– Point ! Deux personnes – un monsieur et une dame – l’accompagnent.

– Jeune, la femme ?

– Oui, et fort jolie.

– Brune ou blonde ?

– Ma foi, je n’ai pas remarqué. Quant à l’officier...

– Quel officier ? interrompis-je.

|

PICCADILLY-CIRCUS, LA NUIT.

– Mais... celui qui accompagne monsieur votre ami.

– Ah ! bien ; j’ai compris. Le monsieur qui accompagne mon... ami, est un officier ? C’est bien cela, n’est-ce pas ?

– Tout à fait.

– Eh ! bien, qu’a-t-il de remarquable ? demandai-je.

– Rien..., sinon qu’il porte les insignes de l’État-major général.

– Vous êtes sûr de cela ?

– D’autant plus sûr que je suis un ancien secrétaire d’état-major.

– Bien ! Et... c’est tout ce que vous avez remarqué ?

– Ma foi, oui ; répondit le brave homme, que je quittai, non sans l’avoir remercié de nouveau, ce dont il parut tout confus...

Quelques instants plus tard, j’étais de retour à mon bureau de l’ « Intelligence Service », d’où, par notre poste spécial, j’alertai tous les services secrets du littoral et de l’intérieur.

En moins d’une heure, – et cela, dans un rayon de cent kilomètres, – toutes les routes partant de Londres furent barrées par des patrouilles de policiers motocyclistes et par des autos-mitrailleuses.

De son côté, le ministère de l’Intérieur mit sur pied, dans le même rayon, toutes les forces de Constabulary dont il disposait ; tant et si bien que, bientôt, un vaste réseau policier fonctionnant en profondeur fut tendu autour de Londres.

D’autre part, m’étant mis en communication avec l’amiral Fisher, je lui rendis compte des incidents qui venaient de se produire, lui demandant, en outre, de faire surveiller les côtes avec la plus grande attention.

– Parfait ! me répondit le grand chef ; je vais faire surveiller les côtes et le large par nos hydravions...

Ainsi qu’on le voit, les dispositions prises par moi étaient aussi complètes que possible et, quelle que fut son habileté, il me semblait difficile – pour ne pas dire impossible – que Hans Fuchs pût franchir un réseau de surveillance d’une telle amplitude.

Il y parvint cependant...

En effet, vers minuit, alors que, harassé de fatigue, je m’apprêtais à rentrer chez moi pour y prendre un repos bien gagné, un planton me remit le télégramme que voici :

Constabulary de Folkestone à Intelligence Service. Londres.

Auto grise 17253-W. E. trouvée abandonnée et mise hors service à proximité de Romney. Occupants disparus sans laisser traces. Prière indiquer suite à donner.

Je répondis aussitôt, par télégramme également :

Prière, en attendant mon arrivée, mettre auto grise en sûreté et respecter, si possible, empreintes digitales.

Dix minutes plus tard, je partais pour Croydon, d’où un avion rapide me transporta à Folkestone.

Aussitôt arrivé, je me rendis au garage où avait été remisée la voiture. Elle était en bien triste état, Hans Fuchs ayant essayé de l’incendier.

Néanmoins, je pus aisément relever quelques empreintes digitales, parmi lesquelles celles du bandit. Restait à identifier les autres.

Il fallait pour cela que le service anthropométrique intervînt, car il était seul qualifié pour mener à bien une telle opération.

Usant de mon pouvoir discrétionnaire, je réquisitionnai immédiatement un camion-auto sur lequel fut solidement amarrée la Rolls-Royce de Hans Fuchs ; après quoi, je l’expédiai à Londres sous bonne escorte.

L’enquête à laquelle je me livrai sur place ne m’ayant rien appris de nouveau, Hans Fuchs ayant soigneusement évité de se montrer en ville, je décidai de rentrer à Londres.

Mais, je n’en avais pas fini avec Hans Fuchs.

En effet, au moment précis où j’allais enjamber la carlingue de l’avion, je vis arriver un agent cycliste qui, de loin, nous faisait signe de l’attendre.

Mettant pied à terre, je me portai à sa rencontre.

– M. James Nobody, sans doute ? fit-il, en saluant correctement.

– En effet ; que désirez-vous, mon ami ?

– Je suis chargé par le commissaire de police de vous remettre ce pli.

Ce disant, il me tendait une enveloppe.

Je l’ouvris.

Elle contenait la carte de Hans Fuchs, au bas de laquelle figuraient ces trois lettres P. P. C. qui, chacun le sait, signifient : Pour prendre congé.

Ainsi, jusqu’au bout, le bandit avait tenu à me narguer.

J’encaissai sans mot dire ce nouvel affront ; mais, faisant mienne la consigne qui m’avait été donnée, je jurai à mon tour de m’emparer, MORT OU VIF, de Hans Fuchs...

Où James Nobody apprend une nouvelle

à laquelle il ne s’attendait pas.

Quand je lui eus rendu compte des efforts infructueux que j’avais tentés pour m’emparer de Hans Fuchs, mon chef, le général Sir Arthur Birdwell, me dit :

– Je vous connais assez pour savoir que vous ne resterez pas sur un pareil échec. Que comptez-vous faire ?

– Aucune hésitation ne me paraît possible, mon général, répondis-je ; de deux choses l’une : OU HANS FUCHS AURA MA PEAU, OU J’AURAI LA SIENNE.

– Diable ! Vous avez une façon de présenter les choses...

– Ne seriez-vous pas de mon avis ?

– Si ; mais encore convient-il de ne pas agir à la légère. Somme toute, si j’ai bien compris, vous me demandez l’autorisation d’aller combattre Hans Fuchs sur son propre terrain, c’est-à-dire en Allemagne.

– C’est cela même, mon général.

– Croyez-vous vraiment que le jeu en vaille la chandelle ?

– Si vous m’aviez permis de terminer mon exposé, mon général, vous...

– Ah ! ça, il y a donc autre chose ? s’écria sir Arthur Bridwell.

– Je pense bien ! Savez-vous de qui provenaient les empreintes digitales relevées dans la voiture de Hans Fuchs ?

– C’étaient les siennes, parbleu !

– Certes ; mais, avec les siennes, il y avait également celles de lord Edward Berrydale.

– Vous en êtes sûr ? s’écria le général en bondissant sur ses pieds.

– Les empreintes digitales ne trompent pas, mon général.

– Mais alors, le fait est d’une exceptionnelle gravité.

– Il y a quelque chose de beaucoup plus grave encore, mon général.

– Quoi donc ?

– À côté des empreintes digitales de Hans Fuchs et de lord Edward Berrydale, le service anthropométrique a relevé celles de Naldony.

– Le terroriste russe ?

– Lui-même.

– Oh ! Oh ! Voilà une association qui ne me dit rien qui vaille !

– D’autant plus qu’elle travaille à coup sûr, insistai-je.

– Que voulez-vous dire ? fit le général en venant vers moi et en me fixant dans les yeux.

– Je veux dire, mon général que, en toute cette affaire, il y a des choses que je m’explique mal.

– Lesquelles ?

– En premier lieu, je n’arrive pas à comprendre comment Hans Fuchs – étant donné son passé – n’a pas été repéré dès son arrivée à Londres. De toute évidence, le service du contrôle des étrangers n’a pas fait son devoir en cette affaire. Il faudra qu’on sache pourquoi.

– En effet, répondit le général, en prenant une note sur son carnet.

LE GÉNÉRAL SIR ARTHUR BIRDWELL,

chef de « l’intelligence service » britannique.

– Ensuite, repris-je, pouvez-vous m’expliquer comment il a pu se faire que Hans Fuchs – un Allemand, ne l’oublions pas – ait pu obtenir l’autorisation d’installer à Londres, en pleine guerre, un commerce de grains, lequel était en relations quotidiennes avec notre propre service de ravitaillement, DONT IL ÉTAIT LE FOURNISSEUR ?

– C’est inimaginable !

– Certes, MAIS CELA EST !

– Il faudra tirer cela au clair.

– Cela me paraît indispensable, mon général, repris-je ; de même qu’il me paraît indispensable de savoir comment a bien pu faire Hans Fuchs pour franchir le réseau policier que j’avais tendu entre la mer et lui.

– Il y a là, en effet, une énigme, fit sir Arthur Birdwell, tout songeur.

– Oui, mon général, il y a là une énigme. Et elle est d’autant plus cruelle qu’elle ne peut s’expliquer que par des défaillances ou des complicités.

– Je préfère croire à des défaillances qu’à des complicités.

– Si vous voulez, mon général ; mais, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre de ces hypothèses, j’estime que des sanctions doivent intervenir.

– Vous pouvez vous en rapporter à moi pour cela, répondit le général ; ce n’est pas au moment où nos soldats sont aux prises avec les Huns que je permettrai qu’on les poignarde dans le dos. La cause est entendue, et je vais faire procéder immédiatement à une enquête.

– Puis-je me permettre de vous demander, mon général, à qui vous comptez confier le soin de mener à bien cette enquête ?

– Ma foi, répondit le général, je ne vois pas trop à qui je pourrai faire appel.

– En ce cas, mon général, je crois avoir sous la main l’homme qu’il vous faut.

– Quel est cet homme ?

– John Sheridan, répondis-je ; un vieux détective de mes amis, que...

– John Sheridan ! s’écria le général, mais je ne connais que lui ! Il a servi sous mes ordres, et je le tiens, en effet, pour l’un de nos meilleurs policiers. Vous savez où le joindre ?

– Il est actuellement à Londres, mon général ; si vous le voulez bien, j’aurai l’honneur de vous le présenter tantôt.

– C’est entendu.

Puis, après avoir réfléchi quelques instants, il reprit :

– Votre intention est-elle toujours de partir pour le continent ?

– Oui, mon général.

– Soit, je vous y autorise ; mais à la condition formelle que vous me soumettrez votre plan d’action avant votre départ.

– Telle était mon intention, mon général...

C’est sur ces mots que prit fin notre entretien.

Somme toute, j’avais obtenu gain de cause sur toute la ligne. Non seulement j’étais autorisé à mener à bonne fin l’enquête entreprise contre Hans Fuchs, mais, par surcroît, j’avais réussi à faire affecter John Sheridan à l’« Intelligence Service ».

J’étais certain qu’il y ferait œuvre utile.

Aussi, dès que je fus rentré chez moi, lui téléphonai-je aussitôt, pour lui faire part de cette bonne nouvelle.

Il s’en montra d’autant plus ravi qu’il ne s’y attendait pas.

Nous convînmes d’un rendez-vous pour l’après-midi ; après quoi, ayant pris connaissance de mon courrier, je me rendis au café de Bolton Street, afin d’y vérifier un renseignement qui m’avait été donné par le patron.

On se souvient, en effet, que ce dernier m’avait affirmé que, parmi les occupants de la voiture de Hans Fuchs, se trouvait une femme.

Or, de cette femme, je n’avais trouvé trace nulle part.