VIE

D’ANNE CATHERINE EMMERICH

PAR

LE PÈRE K. E. SCHMŒGER

DE LA CONGRÉGATION DU TRÈS-SAINT RÉDEMPTEUR

TRADUITE DE L’ALLEMAND

PAR

E. DE CAZALÈS

VICAIRE GÉNÉRAL ET CHANOINE DE VERSAILLES

_______

TOME PREMIER

(1774-1819)

REPRODUCTION OFFSET

D’APRÈS L’ÉDITION ORIGINALE

DE 1868, BRAY et RETAUX

TÉQUI

82, RUE BONAPARTE – PARIS VIe

APPROBATIONS

_______

Le premier volume de l’ouvrage intitulé : Vie d’Anne Catherine Emmerich, par le P. Schmœger, de la congrégation du Très-Saint-Rédempteur, qui nous a été présenté en manuscrit, ne contenant rien de contraire à ce qu’enseigne l’Église catholique, quant au dogme et à la morale, mais, au contraire, paraissant plutôt propre à affermir la foi et à exciter la piété, nous lui accordons avec plaisir l’approbation demandée par l’auteur.

Limbourg, le 26 septembre 1867.

PIERRE-JOSEPH

Évêque de Limbourg.

_______

Nous autorisons M. l’abbé de Cazalès, notre vicaire général et chanoine de notre cathédrale, à faire imprimer sa traduction de la Vie d’Anne Catherine Emmerich, publiée en Allemagne par le R. P. Schmœger, de la congrégation du très saint Rédempteur, avec l’approbation de Mgr l’Évêque de Limbourg.

Versailles, le 18 janvier 1868.

PIERRE, Évêque de Versailles.

NOTE DE L’ÉDITEUR

C’est un précieux privilège pour un éditeur de faire connaître des auteurs comme Anne-Catherine Emmerick maintenant célèbre dans le monde entier par ses Visions traduites dans un grand nombre de langues. Celles-ci se présentent comme un commentaire vivant et passionnant de la vie de Jésus mais aussi des principaux personnages de l’Ancien Testament, auxquels elle rendait visite en compagnie de son ange gardien.

Anne-Catherine a reçu des grâces extraordinaires que Jean Guitton a longuement analysées dans la postface accordée au livre de mademoiselle Loutrel, Jésus parmi les siens. Tout naturellement, A.-C. Emmerick remontait le cours de l’histoire en décrivant tout le passé et son regard avait en même temps la possibilité de discerner prophétiquement les évènements futurs.

Anne-Catherine Emmerick fut incontestablement une des plus grandes mystiques du XIXe siècle, comme le disait Raïssa Maritain. Sans jamais quitter son grabat de Dülmen, elle parcourait la planète et son corps participait aux fatigues de ces voyages.

La Vie d’Anne-Catherine Emmerick étant épuisée, nous désirons répondre aux nombreuses demandes de nos lecteurs en la rééditant une nouvelle fois. Elle est d’un très grand intérêt, car si Anne-Catherine Emmerick est surtout connue par ses célèbres Visions éditées en 1864 chez Bray, prédécesseur de Téqui, sa Vie écrite par le même auteur, le père Schmœger, o.s.r., éditée chez Bray en 1868, contient un très grand nombre de faits et de visions précises qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

Le procès de béatification de Catherine Emmerick a été introduit à Rome en 1892 et repris récemment en 1973. Il se poursuit très activement. Nous offrons donc cette nouvelle édition en hommage reconnaissant à celle qui a tant aimé le Seigneur, lui vouant toute sr : vie et pénétrant tellement dans son intimité, que toutes ces pages sont des témoignages de tout ce qu’elle a vu, entendu et ressenti dans son cœur, témoignages confiés à Clemens Brentano, le pèlerin de Dülmen.

*

* *

En ce qui concerne les Visions d’Anne-Catherine Emmerick, nous pensons utile de reproduire ici les précieuses indications données par mademoiselle M.-T. Loutrel dans l’ouvrage intitulé Anne-Catherine Emmerick racontée par elle-même et par ses contemporains.

Alors qu’elle était encore toute petite, debout entre les genoux de son père, elle lui relatait d’une façon très vivante et précise toutes sortes d’histoires bibliques ; et comme il n’avait jamais rien vu ni entendu de semblable et raconté de cette façon, il se mettait à pleurer.

« Ses grosses larmes tombaient sur moi et il me disait : Enfant, d’où tiens-tu tout cela ? Et je lui répondais : Père, c’est ainsi, je le vois ainsi. Sur quoi, il devenait silencieux et ne disait plus rien ».

Elle raconte encore : « J’ai eu ces visions non seulement la nuit mais encore en plein jour, dans les champs, à la maison, en marchant, en travaillant, en me livrant à toutes sortes d’occupations. Comme une fois, à l’école, je disais tout naïvement d’autres choses que celles qu’on nous enseignait sur la résurrection, et cela avec assurance, croyant que tout le monde devait savoir cela comme moi, les autres enfants stupéfaits se moquèrent de moi et portèrent plainte au magister qui me défendit sévèrement de me livrer à de pareilles imaginations. Mais je continuai à avoir ces visions sans en rien dire ; j’étais comme une enfant qui regarde des images et qui s’en rend compte à sa manière, sans trop demander ce que signifie ceci ou cela. »

C’est bien plus tard, dans les dernières années de sa vie, alors qu’elle était littéralement crucifiée et dans des douleurs sans nom du corps et de l’âme qu’Anne-Catherine racontait à Clemens Brentano ces frais souvenirs de son enfance :

Je pensais que les visions que j’avais étaient mon livre d’images et je les contemplais en paix. En fait de choses spirituelles, je n’ai jamais rien cru d’autre que ce que le Seigneur Dieu a révélé et qu’il propose à notre croyance dans la sainte Église catholique, que ce soit expressément écrit ou non. Et jamais je n’ai cru selon le même degré de foi ce que j’ai vu dans mes visions ; je les considérais sur le même plan que ces crèches de Noël, toutes différentes les unes des autres, devant lesquelles j’allais çà et là me recueillir, sans me troubler de ce que toutes n’étaient pas faites sur le même modèle, et dans chacune d’elles, c’est toujours le même Enfant-Jésus que je prie.

AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR

_______

C’est sur l’obligeante invitation du R. P. Schmœger que celui qui écrit ces lignes a entrepris de traduire en français la Vie d’Anne Catherine Emmerich, publiée tout récemment en Allemagne 1. On lui pardonnera de mentionner cette circonstance qui prouve que ses traductions précédentes ont été jugées suffisamment fidèles de l’autre côté du Rhin et qui lui permet, à certains égards, de placer son nouveau travail sous le patronage du juge le plus compétent et le plus intéressé dans la question. Le traducteur ne juge pas nécessaire de faire précéder le présent volume d’une introduction ou d’une préface, le père Schmœger ne lui ayant rien laissé à dire sur les raisons qui ont déterminé le savant religieux à écrire cette nouvelle biographie de la sœur Emmerich, sur les circonstances qui en ont retardé pendant des années l’achèvement et la publication, sur les documents nombreux, inconnus à Clément Brentano lui-même, qui lui ont servi de base, enfin sur les caractères particuliers qui la distinguent.

Il croit pourtant devoir dire quelques mots sur le genre d’utilité que peut avoir un livre comme celui-ci dans un moment où ce qu’on appelle « la question du surnaturel » préoccupe et passionne les esprits les plus divers. Il ne se propose nullement de traiter la question en elle-même, car il faudrait pour cela un travail approfondi dont ce n’est pas ici la place. Il veut seulement appeler l’attention du lecteur sur la conduite que tient l’Église catholique quand elle se trouve en présence de faits présumés surnaturels : or, rien n’est plus propre à en donner une idée juste et claire que la biographie d’Anne Catherine Emmerich. Qu’y voyons-nous en effet ? Des phénomènes fort extraordinaires, notamment celui de la stigmatisation, se produisent chez une pauvre religieuse, jetée sur le pavée, si l’on peut s’exprimer ainsi, par suite de la suppression de son couvent. Malgré ses efforts pour cacher ces phénomènes, la petite ville de Dulmen qu’elle habite en a bientôt connaissance et ils deviennent le sujet de toutes les conversations. Le vicaire général capitulaire, administrateur du diocèse de Munster où le siège épiscopal est vacant depuis des années, est à peine informé de ce qui se passe qu’il arrive inopinément à Dulmen, pour dévoiler l’imposture, s’il y en a une, ce qu’il est tout d’abord porté à croire. Frappé de ce qu’il voit, mais non encore convaincu, il ordonne aussitôt une enquête dirigée par des prêtres expérimentés et des médecins habiles. Cette enquête, dont le compte-rendu remplit une grande partie du présent volume, dure longtemps, et elle est conduite avec une sévérité qui va presque jusqu’à la cruauté. La pauvre malade est soumise à l’examen le plus rigoureux, non seulement sur son état actuel, mais sur toute sa vie antérieure ; ses plaies sont bandées et mises, en quelque sorte, sous les scellés, ce qui amène pour elle des souffrances indicibles. On la met en surveillance, pendant dix jours, sous la garde de vingt bourgeois notables de Dulmen qui se relayent jour et nuit auprès de son lit : enfin on ne lui épargne aucune torture physique et morale. Et quand on est arrivé au terme, quand tous les rapports ont été faits, tous les procès-verbaux dressés, croit-on que les supérieurs ecclésiastiques vont crier au miracle, proclamer comme une œuvre divine les faits merveilleux qu’ils ont constatés de la manière la plus certaine ? Telles ne sont pas les habitudes de l’Église. L’enquête a prouvé jusqu’à la dernière évidence qu’il n’y a là ni fraude ni illusion : c’était tout le résultat auquel le vicaire général voulait arriver. Quant aux stigmates et aux autres phénomènes extraordinaires, il incline à penser qu’ils ont une cause surnaturelle, mais il ne va pas plus loin ; c’est pour lui une probabilité, rien de plus.

Il faut bien reconnaître que c’est là de la prudence et de la discrétion ; mais, quelque part qu’il y ait à faire au caractère personnel du vicaire général de Munster, on doit en faire honneur avant tout aux règles de conduite tracées par l’Église. Tout autre, en pareil cas, aurait fait comme lui, se serait considéré, non comme un juge, mais comme un simple rapporteur, ayant tout au plus une opinion à exprimer. Il n’y a qu’un juge qui puisse prononcer en matière de faits surnaturels et miraculeux ; c’est l’Église universelle, par l’organe de son chef suprême, lorsqu’il rend des décrets de béatification ou de canonisation. Hors de là, quelques fortes que soient les présomptions en faveur de la sainteté d’un serviteur ou d’une servante de Dieu, quelque surprenants que soient les faits qui se rencontrent dans sa vie, on raconte ces faits sans les qualifier, ou du moins on n’attribue aux qualifications qu’on leur donne qu’une autorité purement humaine. C’est ce que fait le père Schmœger pour sa Vie d’Anne Catherine Emmerich, en déclarant dans sa préface qu’il entend se conformer en tout aux décrets du pape Urbain VIII sur ces matières.

Ceci dit, il est permis de faire observer que les faits exposés dans la biographie de la sœur Emmerich, quelque jugement qu’on porte sur leur nature et leurs causes, sont au moins fort étonnants et fort extraordinaires, qu’il s’agit ici, non d’une légende remontant à une obscure antiquité et, pour laquelle manquent les moyens de contrôle, mais de choses qui se sont passées en plein XIXe siècle et attestées par une masse de témoins dont la véracité est au-dessus du soupçon. Ce livre aura donc pour tout le monde au moins un intérêt de curiosité, et, de plus, il édifiera les lecteurs pieux en leur présentant l’histoire d’une grande et belle âme et d’admirables exemples de toutes les vertus chrétiennes.

La publication du second et dernier volume, qui sera peut-être plus intéressant encore que le premier ne se fera pas attendre. D’après la dernière lettre du père Schmœger, il ne tardera pas à être mis sous presse et peut-être y est-il déjà. Le traducteur fera de son mieux pour qu’il puisse être offert au public français dans le plus bref délai possible.

_______

PRÉFACE ET INTRODUCTION

_______

Lorsque l’auteur de la présente biographie publia, il y a huit ans, le dernier volume de la Vie de notre divin Sauveur d’après les visions d’Anne Catherine Emmerich, il promit d’y donner pour complément, aussitôt que possible, un récit de la vie de la servante de Dieu emprunté aux sources les plus authentiques. Mais des devoirs d’état, des maladies, des empêchements de toute espèce qu’il n’était pas en son pouvoir d’écarter, sans parler des difficultés que présentait le travail lui-même, en ont retardé la publication jusqu’à ce jour. Si Clément Brentano, qui avait résidé à Dulmen depuis l’automne de 1818 jusqu’au mois de février 1824 et qui avait noté jour par jour ses observations sur Anne Catherine, n’a pas voulu plus tard s’imposer la tâche de donner le tableau complet de cette vie si simple extérieurement et si peu faite pour frapper les yeux, mais si riche, si variée, si extraordinaire quant à sa signification intérieure, personne ne reprochera à celui qui écrit ces lignes de n’avoir pas été plus tôt en mesure de livrer le présent volume à la publicité. Il se serait même trouvé satisfait de la courte esquisse biographique dont Clément Brentano a fait précéder, en 1833, sa première édition de la Douloureuse Passion, si un ami bien cher, dont le souvenir ne s’éteindra jamais dans son cœur, le docteur Krabbe, doyen de la cathédrale de Munster, qui a si bien mérité de son pays natal, ne lui avait procuré, avec la faculté d’en faire l’usage qu’il lui plairait, la communication de tous les actes originaux de l’enquête ecclésiastique à laquelle Anne Catherine fut soumise en 1813 et s’il ne l’avait plus tard accompagné à Dulmen, à Coesfeld et à Flamske, pour y recueillir de la bouche du petit nombre des contemporains encore vivants d’Anne Catherine et de ceux qui l’ont connue particulièrement des renseignements malheureusement bien incomplets sur sa vie. La reconnaissance lui fait encore un devoir de mentionner les peines qu’a bien voulu se donner M. Aulike, conseiller intime de régence à Berlin, mort aussi depuis, pour rechercher partout et transmettre à l’auteur les notices et particulièrement les brochures ayant trait à Anne Catherine publiées depuis l’an 1813. Ces deux hommes étaient pleins d’une vénération touchante pour la servante de Dieu et attendaient avec impatience la publication de sa biographie qu’ils n’étaient pas destinés à voir paraître de leur vivant.

Grâce au dépouillement consciencieux des actes de l’enquête, lesquels n’avaient jamais passé sous les yeux de Clément Brentano, il a été possible à l’auteur d’appuyer son récit sur des témoignages d’un tel poids qu’on n’en peut trouver de plus concluants dans la biographie d’aucune personne favorisée de grâces semblables. Les riches matériaux fournis par ces documents lui ont aussi ouvert la voie à une intelligence plus approfondie de la mission de la sœur Emmerich : car il y a reconnu avec certitude la reproduction d’un fait dont l’importance est généralement admise dans l’Église et qui a été plusieurs fois observé et apprécié dans chaque siècle, fait consistant en ce que Dieu, dans tous les temps, a choisi certaines âmes qui, soit dans une retraite cachée à tous les regards, soit publiquement et sous les yeux du monde, lui ont servi d’instruments destinés à souffrir et à combattre pour son Église et pour la sainte foi catholique. Les circonstances de la vie extérieure de ces personnes sont quelquefois très dissemblables, et leurs souffrances elles-mêmes ont un caractère par lequel elles diffèrent complètement les unes des autres. Ainsi, par exemple, Lidwine de Schiedam ou de nos jours Domenica Lazzari se montrent avant tout comme de pures victimes corporelles, semblables aux anciennes vierges martyres, tandis que d’autres, comme Madeleine de Pazzi ou Colombe de Rieti, combattent et souffrent pour l’Église d’une manière spirituelle ; mais toutes se ressemblent en ce point que leur vie est un sacrifice continuel, une souffrance sans interruption où tout est abandonné sans réserve à la conduite et aux desseins de Dieu. Par leurs souffrances, elles doivent expier ou faire pénitence à la place des coupables pour les manquements qui ont eu lieu dans l’Église et le dommage qu’elle a éprouvé par la faute des différentes classes de personnes dont elle se compose. Par leurs prières et leurs supplications, ou plutôt par un don extraordinaire de la grâce qui fait de leur prière une action, elles ont à détourner les tribulations et les dangers qui menacent l’Église, son chef, telle ou telle de ses parties et des personnes qui y tiennent une place, à obtenir pour les pécheurs la grâce de la conversion, pour les égarés et les faibles la pureté et la fermeté de la foi, pour les pasteurs et les gardiens l’intrépidité et le zèle infatigables ; enfin elles ont à lutter pour les âmes qui se perdraient par la négligence des pasteurs. Outre la tâche de prière et d’expiation, il y a encore la tâche militante qu’ont à remplir des âmes favorisées de dons extraordinaires. Celle-ci consiste à prendre sur sa personne des dangers menaçant l’âme et le corps, des maux, des tentations, l’entraînement à certains péchés : ici donc, ce n’est plus simplement une souffrance ou un sacrifice dont les fruits doivent profiter à autrui, il s’agit de s’exposer personnellement à un danger déterminé menaçant le corps ou l’âme ; il s’agit de prendre complètement sur soi un mal, une maladie, une attaque ou une tentation, ce qui exige, de la part de celui qui se substitue, le combat réel et la victoire complète au profit de ceux desquels il a détourné le danger ou le mal. Un des exemples les plus grandioses et les plus frappants de ce combat à la place d’autrui se trouve dans l’action de Judith qui alla au-devant d’Holopherne et de ses hordes pour empêcher la profanation du sanctuaire et l’opprobre du peuple de Dieu.

Même quand chez certains de ces privilégiés, il peut sembler que la prière est leur tâche unique ou principale, ce n’est pourtant pas d’une manière exclusive, car le martyre de la pénitence accomplie par l’innocent est précisément ce qui fait que la prière est surabondamment exaucée et obtient pour l’Église de si riches bénédictions. La tâche d’expier et celle de combattre ne sont jamais séparées l’une de l’autre et toutes deux, comme celle de prier, se rencontrent avec une étendue vraiment surprenante dans la vie de la sœur Emmerich. Elle y fut préparée par Dieu dès sa plus tendre enfance ; bien plus, le commerce avec son ange gardien, l’intuition d’un autre monde, en un mot le don de contemplation commencèrent pour elle dès le premier jour de sa vie, afin qu’aucun instant de la courte durée de son existence ne restât inutile. Trois grands maux faisaient courir des dangers terribles à l’Église à l’époque où vécut Anne Catherine ; savoir, la profanation de toutes les choses saintes, les fausses doctrines et la corruption des mœurs ; elle leur fut opposée par Dieu pour les combattre sans relâche par la prière, par l’expiation et par des luttes incessantes, et pour venir au secours de l’Église livrée pour ainsi dire sans défense à ces ennemis.

Tous les fidèles se sentiront consolés et fortifiés en trouvant dans la vie de cette servante de Dieu tant de preuves de la miséricorde avec laquelle le Seigneur, à une époque si remplie de tribulations, vint en aide à son Église, et en voyant quel instrument sa sagesse s’était préparé dans la pauvre petite bergère de Flamske. C’est cette vue qui a encouragé l’auteur à reprendre sans cesse une œuvre si souvent interrompue par des dérangements de toute espèce et à n’épargner aucune peine pour arriver à bien comprendre cette vie si simple et si pauvre pour qui n’en voit que l’extérieur, par la comparaison de tous les faits qui s’y produisent avec ceux que présente la vie de quelques autres personnes favorisées de grâces semblables.

Ceux des lecteurs que leurs études ont familiarisés avec les principes posés par Benoît XIV et avec les grandes autorités théologiques aux décisions desquelles ce savant Pape se réfère habituellement dans son ouvrage De servorum Dei beatificatione reconnaîtront bientôt, sans qu’il soit besoin de citer ces autorités, que l’auteur a pris sa tâche au sérieux, et ils conviendront sans doute avec lui que la vie d’Anne Catherine est un modèle frappant des qualités et des vertus exigées par les sévères prescriptions de l’Église comme marques et preuves de la vérité, là où il s’agit de grâces extraordinaires.

Comme on a vu de nos jours se produire bien des imposteurs et des hypocrites soi-disant favorisés de dons extraordinaires, lesquels ont parfois trouvé créance chez beaucoup de personnes, l’auteur a cherché à reproduire aussi fidèlement que possible jusqu’aux moindres des renseignements sur Anne Catherine qu’il a pu trouver dans les documents mis à sa disposition. Il en est résulté pour cette biographie beaucoup de développements et une grande abondance de détails ; mais cela même lui vaudra un accueil d’autant plus favorable de la part des lecteurs qui veulent se former une opinion sûre quant à la vérité ou à la fausseté des voies et des grâces extraordinaires.

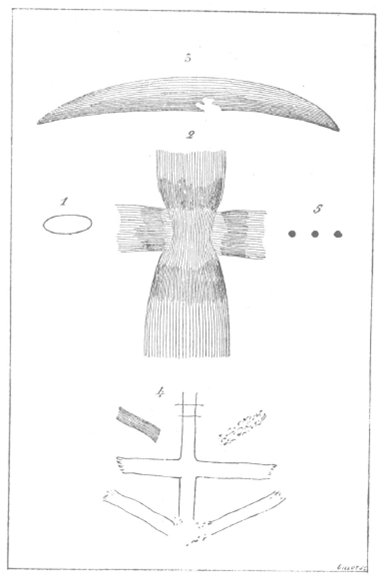

L’ami le plus dévoué de Clément Brentano, M. Édouard Steinle, a dessiné le portrait dont la gravure est placée en tête de ce volume, d’après des dessins à la plume esquissés à différentes époques par Brentano lui-même pendant les années qu’il a passées à Dulmen près du lit de douleurs de la sœur Emmerich. M. Steinle a réussi à rendre avec une grande fidélité les traits de la pieuse fille, comme le prouve la profonde émotion dont se sont trouvées saisies à la première vue de ce portrait des personnes qui autrefois avaient eu des relations fréquentes avec Anne Catherine.

En terminant, l’auteur déclare qu’il se soumet entièrement aux décrets d’Urbain VIII, en date du 13 mars 1625 et 5 juin 1634, et par conséquent ne prétend attribuer à tous les faits et incidents extraordinaires rapportés dans le présent livre qu’une crédibilité purement humaine.

Du couvent de Gars sur l’Inn (Bavière), le 17 septembre 1867.

P. SCHMŒGER.

VIE

D’ANNE CATHERINE EMMERICH

___________________________________________

I

MŒURS ET COUTUMES POPULAIRES EN WESTPHALIE AU COMMENCEMENT DE CE SIÈCLE.

1. On lit sur le registre baptismal de la paroisse Saint-Jacques, à Coesfeld : « Le 8 septembre 1774 a été baptisée Anne Catherine, fille de Bernard Emmerich et d’Anne Hillers, son épouse. Les parrains ont été Henri Huning et Anne Catherine Heynick, femme Mertens. » Le jour du baptême était aussi le jour de la naissance. Des neuf enfants qu’eurent ses parents, Anne Catherine fut le cinquième. Il y avait en tout six frères et trois sœurs : le plus jeune des frères, Gérard, resté célibataire, vivait encore en septembre 1859, lorsque l’auteur de la présente biographie visita le lieu de naissance d’Anne Catherine, au hameau de Flamske, près de Coesfeld. Ce Gérard ne sut rien lui dire, si ce n’est que sa sœur avait été une nonne d’un excellent cœur, mais éprouvée par des souffrances continuelles, et qu’il était allé la voir souvent à Dulmen. « Elle était, ajouta-t-il, toujours si bonne et si aimable pour moi et nos autres frères et sœurs que c’était toujours pour nous une grande joie de pouvoir aller la visiter à Dulmen. »

2. Le vieux et respectable pasteur de l’église de Saint-Jacques, M. Hilswitte, vivait encore : il se souvenait d’avoir vu Anne Catherine, pour la dernière fois, en l’an 1812. Il rendit témoignage qu’elle avait toujours passé pour une personne très estimable : mais les circonstances particulières de sa vie ne lui étaient pas connues. Il avouait qu’à l’époque où s’étaient produits les phénomènes extraordinaires signalés chez Anne Catherine, on n’était guère en état de comprendre les choses de ce genre, en sorte que peu de prêtres avaient cherché à prendre connaissance de ce qui la concernait et des circonstances de sa vie. De là était venu, selon lui, qu’Anne Catherine, après sa mort, avait été plus vite oubliée dans sa patrie que dans d’autres pays où Clément Brentano et l’évêque Wittmann avaient appelé sur elle l’attention et l’intérêt. Plusieurs années avant sa mort, elle-même s’était exprimée en ces termes : « Ce que le pèlerin recueille, disait-elle, il l’emportera loin d’ici, car ici il n’y a aucune disposition à en profiter. Là-bas cela fera son effet et cet effet reviendra de là se faire sentir jusqu’ici. »

3. La petite maison où elle était née se trouvait encore, en 1859, dans le même état où Clément Brentano l’avait trouvée quarante ans auparavant. C’est une vieille petite grange, où hommes et bêtes vivent paisiblement ensemble et où le fourrage et les grains qu’on y ramasse recouvrent les compartiments, séparés par de méchantes cloisons en planches, où les divers habitants de la maison prennent leur repos. La porte vermoulue s’ouvre sur une petite pièce sans autre pavé que de la terre battue et qui sert de chambre commune. Là se trouve la cheminée, sous cette forme simple et primitive qui n’exige rien de plus qu’une pierre ou une plaque de fer encastrée dans la terre glaise, pour y allumer le feu, et une barre de fer pour pendre la chaudière. La fumée est libre de sortir par une ouverture quelconque du toit ou de la muraille et de laisser autant de suie qu’il lui convient sur la charpente et le mobilier de la grange. Autour du foyer on voit quelques vieilles chaises et une vieille table dont l’apparence doit faire croire qu’elles servaient déjà aux parents de notre Anne Catherine. À gauche de cette pièce sont les cloisons en planches formant les compartiments qui servent de chambres à coucher : le reste est livré aux vaches qui ne sont séparées des habitants appartenant à l’espèce humaine que par quelques perches et par leurs mangeoires. Plus tard on a adjoint au bâtiment principal une maisonnette contenant deux pièces qui servent de chambres. Devant cette maisonnette, s’élèvent encore quelques vieux chênes, ombrageant la petite pelouse qui a été le premier théâtre des jeux de la merveilleuse enfant.

4. Écoutons maintenant ce que dit Clément Brentano de la visite qu’il fit à la maison paternelle d’Anne Catherine, lorsque celle-ci vivait encore, et de ce qu’étaient à cette époque les mœurs et les coutumes populaires du pays de Munster :

« J’allai à trois lieues de Dulmen, au hameau de Flamske, pour visiter la maison paternelle d’Anne Catherine, qu’habite maintenant son frère aîné Bernard Emmerich avec sa femme et ses enfants. Cet endroit dépend de la paroisse Saint-Jacques, à Coesfeld, ville éloignée d’une demi-lieue. Je voulais voir la place où elle est née et où a été son berceau. Je trouvai une grange délabrée, avec des murs de terre et un vieux toit de chaume tout couvert de mousse. Étant entré par une porte souvent rapiécée qui était entrouverte, je me trouvai au milieu d’un nuage de fumée où je pouvais à peine distinguer quelque chose à un pas devant moi. Le frère d’Anne Catherine et la femme de celui-ci me saluèrent avec un peu de surprise, mais très amicalement, lorsque je leur portai les compliments de leur sœur : les enfants, d’abord effarouchés, s’approchèrent sur l’ordre de leur père et baisèrent leurs petites mains pour me saluer. Dans l’espace compris entre les quatre murs de la maison, je ne vis pas de chambre ou d’endroit auquel on put donner ce nom : cependant il y avait un coin séparé où se trouvait le grossier métier à tisser de l’un des frères ; quelques vieux coffres noircis par la fumée laissaient voir, quand on les ouvrait, de grands cadres pleins de paille sur lesquels étaient quelques coussins de plume. C’était là qu’on dormait. Du côté opposé, le bétail regardait derrière des pieux.

« Le mobilier et les ustensiles sont posés ou accrochés à l’entour : à la charpente qui soutient le toit sont suspendus de la paille, du foin, de l’étoupe noircis par la fumée et la suie, et il y avait partout tant de fumée qu’on ne voyait pas au travers. C’était dans cette sombre atmosphère, au milieu de ce désordre et de cette pauvreté qu’était née et qu’avait été élevée cette créature si pure, si éclairée, si riche des dons de l’intelligence : c’est là et non ailleurs qu’elle se conserva innocente dans ses pensées, ses paroles et ses actions. Je me souvins de la crèche de Bethléem. Je mangeai devant la porte, sur un bloc de bois, du gros pain bis 2, du beurre et du lait. Le pieux Bernard Emmerich ne prononçait pas un mot sans y ajouter « avec l’aide de Dieu ». Je pris une vieille image de la sainte Vierge, tout enfumée et toute déchirée, qui était attachée à la porte de l’endroit où Anne Catherine prenait son repos, et je leur en donnai une autre à la place. Je cueillis ensuite quelques rejetons de chêne sous les deux grands arbres qui s’élèvent devant la chaumière : puis je pris congé de ces bonnes gens qui me dirent que j’étais la première personne qui fût venue pour voir le lieu de naissance d’Anne Catherine.

« J’allai une demi-lieue plus loin, à Coesfeld, pour voir la place où elle avait reçu les stigmates de la couronne d’épines.

« C’est dans cette ville qu’elle a été baptisée, à l’église paroissiale de Saint-Jacques, le 8 septembre 1774. Ce jour de la Nativité de Marie a été celui de sa naissance 3. Je visitai avec beaucoup d’émotion cette vieille et belle église : j’allai ensuite chez le curé Hartbaum qui lui a fait faire sa première communion. Je trouvai en lui un vieillard vert et robuste, mais qui ne me parut pas apprécier à sa valeur son ancienne paroissienne. Le vif intérêt que je prenais à elle avait pour lui quelque chose d’étrange et il semblait être de ces hommes qui n’ont d’autre désir que de voir toutes choses rester comme par le passé ou plutôt suivre ce train de chaque jour où rien ne dépasse la portée de leur vue. Je visitai aussi la principale église paroissiale, celle de Saint-Lambert, où l’on honore la croix miraculeuse, dite croix de Coesfeld, devant laquelle Anne Catherine a beaucoup prié dès sa plus tendre jeunesse et reçu de Dieu des grâces de toute espèce. Suivant la tradition, cette croix est venue de la Palestine au VIIIe siècle et elle a la forme fourchue de celle qu’Anne Catherine elle-même porte empreinte sur l’os de la poitrine. C’est dans cette église qu’elle a été confirmée. – J’allai ensuite à l’église des Jésuites, dans laquelle, à l’âge de vingt-quatre ans (en 1798 probablement), elle priait très dévotement devant un crucifix, dans la tribune de l’orgue, lorsque vers midi la couronne d’épines lui fut posée sur la tête par une apparition de son fiancé céleste.

« J’éprouvais un sentiment de tristesse qui gâtait pour moi l’impression de cette belle église en pensant : que la petite communauté protestante d’une centaine de personnes qui s’est formée ici, depuis qu’un comte de Salm médiatisé y a fixé sa résidence, a sa table de communion dressée devant l’autel où sortit du tabernacle l’apparition du Sauveur qui présenta la couronne d’épines à Anne Catherine ; qu’on annonce ici, dans la chaire, la fête de la Réformation, triomphe de l’apostasie ; que cet orgue riche et élégant, dans la tribune duquel elle reçut cette grâce pendant sa prière, a été rejeté comme n’étant pas d’assez bon goût et remplacé par un buffet d’orgue à la mode du jour. L’église maintenant sert simultanément aux catholiques et aux protestants.

« On m’a dit que la comtesse cherchait à en chasser tout à fait les catholiques, quoiqu’elle soit propriétaire de l’église et du cloître des capucins, situés à deux cents pas, et que le cloître serve d’habitation à ses gens. Elle se serait plainte, dit-on, d’être incommodée par le son des cloches et les prières matinales des catholiques dans l’Église des Jésuites. Cette église, par l’unité de sa décoration intérieure et par l’ensemble harmonieux des élégantes sculptures en bois qui ornent les autels, le banc de communion et le vieux mobilier, est une des plus tranquilles et des plus favorables au recueillement que j’aie jamais vues, bien qu’elle ne soit pas très élevée. À chaque place de l’église, on croit s’agenouiller sur le bord d’un riche tapis descendant du tabernacle et la couvrant tout entière. Aussitôt que cette église, qui peut contenir deux mille personnes, appartiendra uniquement aux cent protestants, ils jetteront dehors tous les autels et les objets artistement travaillés qui ne leur paraissent pas de bon goût et qui pourraient leur rappeler trop souvent la grande habileté et la piété du frère Jésuite qui y a consacré tant de travail et de fatigue en l’honneur de Dieu vivant dans le saint Sacrement.

« Quand la bonne Anne Catherine était enfant, Coesfeld était sa Jérusalem. C’était là qu’elle visitait tous les jours le Dieu vivant dans le saint Sacrement ; c’était de ce côté qu’elle regardait avec amour lorsqu’elle priait en travaillant aux champs ou en gardant son troupeau ; c’était dans cette direction qu’elle tournait son visage lorsqu’elle priait la nuit dans la campagne. C’était de là que le son des cloches du petit couvent des Annonciades, qui avait éveillé de bonne heure ses aspirations vers le cloître, arrivait à l’oreille de la petite paysanne pendant ses travaux rustiques. J’ai vu ce couvent des Annonciades désert et dévasté.

« À Coesfeld, elle a pendant plusieurs années travaillé comme couturière chez une personne pieuse ; puis, pendant trois ans, servi un chantre pour apprendre à jouer de l’orgue et pouvoir entrer par ce moyen dans un couvent. C’est de là aussi qu’elle alla au couvent. Il n’est point étonnant qu’elle prenne un vif intérêt à cet endroit et s’afflige profondément de voir dans ses visions les vieux sentiments catholiques de respect et de crainte de Dieu s’effacer à bien des égards dans cette petite ville et même chez plusieurs de ses prêtres, par suite du progrès des prétendues lumières et des rapports avec les protestants.

« Elle y voit diminuer la simplicité et la régularité des mœurs, et malheureusement on entend aussi des personnes pieuses de l’ancienne roche gémir souvent sur certains désordres. Du reste, il règne encore de la piété et une grande pureté de mœurs dans le pays de Munster pris en général.

« Ce qui conserve encore dans la jeunesse la fidélité envers Dieu, c’est moins l’instruction que la conscience et l’esprit de foi qui les fait recourir aux remèdes que leur offre l’Église catholique. Je n’ai trouvé l’Écriture sainte chez aucun laïque ; on n’entend pas citer la Bible à tout propos, mais on voit pratiquer ce qu’elle enseigne. La piété des paysans, leur vie réglée suivant les prescriptions de l’Église catholique sont elles-mêmes des textes de la Bible. Une instruction populaire plus appropriée à l’époque a commencé avec la génération actuelle, au moyen des instituteurs et des institutrices formés à l’école d’Overberg, lequel est honoré dans tout le pays comme un père et comme un saint. Je n’ai rencontré personne qui ne se soit montré plein de reconnaissance pour les travaux d’Overberg, mais personne non plus qui m’ait affirmé que les gens étaient devenus par là plus pieux que leurs pères. Tous étaient bien plus touchés de la simplicité, de la piété et de la charité d’Overberg qu’enthousiasmés de ses œuvres. La sœur Emmerich, qui est remplie de la plus profonde vénération pour Overberg, m’a souvent dit avoir le sentiment, confirmé par ses visions, que les vieux maîtres d’école de village, si pauvres, si laborieux, obligés, pour gagner leur vie, de faire en outre le métier de tailleurs, recevaient plus abondamment de Dieu la grâce d’élever pieusement l’enfance que les nouveaux instituteurs des deux sexes avec la petite vanité qu’ils tirent souvent de l’examen qu’ils ont passé. Chaque œuvre produit son fruit suivant une certaine mesure : mais quand l’instituteur trouve dans son œuvre une jouissance, un sentiment personnel, il consomme en quelque sorte pour son propre usage une partie de ce fruit de bénédiction qui lui est attribué. C’est ce qui arrive maintenant sans qu’on puisse s’en apercevoir au dehors. Les instituteurs se disent : « Nous enseignons bien », les enfants : « Nous apprenons bien », les parents se réjouissent de ce que leurs enfants sont instruits et avisés : dans tous naît un effort pour briller de plus en plus et pour se donner l’importance. Certainement on lit et on écrit beaucoup mieux qu’autrefois : mais avec cet accroissement de capacité, l’ennemi sème journellement plus de mauvaise herbe dans la voie, et la piété et la vertu diminuent de jour en jour.

« J’ai trouvé la source de la pureté de mœurs et de la dévotion qui vivent encore dans le pays de Munster bien plus dans le fidèle attachement à la foi traditionnelle, dans l’imitation de la vertu des pieux parents, dans le grand respect pour les prêtres et leur bénédiction, dans la fréquentation de l’Église et l’usage habituel des sacrements, que dans l’extension de l’instruction. Je ne puis oublier comment un matin, de très bonne heure, passant près d’une haie, j’entendis une voix d’enfant : je m’approchai tout doucement et je vis une petite bergère en haillons, d’environ sept ans, qui marchait derrière quelques oies dans une prairie, une baguette de saule à la main. Elle disait avec un accent inimitable de piété et de sincérité : « Bonjour, cher seigneur Dieu ! Loué soit Jésus-Christ ! Bon père qui êtes dans le ciel ! Je vous salue, Marie, pleine de grâce ! Je veux être bonne, je veux être pieuse ! Bons saints du paradis, bons anges, je veux être bonne. J’ai un morceau de pain à manger, je vous remercie pour ce cher pain ! Ah ! protégez-moi aussi pour que mes oies n’aillent pas dans les blés, et que quelque méchant garçon n’en tue pas quelqu’une à coups de pierre ! Protégez-moi donc, je veux être une bonne fille, cher Père qui êtes au ciel ! »

« Certainement la pauvre enfant avait composé cette prière avec de vieilles prières conservées par la tradition dans les familles. Une maîtresse d’école moderne aurait difficilement toléré chez l’enfant une prière ainsi faite.

« Quand je songe au peu d’instruction et aux façons rustiques de bien des prêtres, quand je vois tant d’églises où l’on ne s’inquiète ni du bon ordre, ni de la décoration convenable, ni de la propreté, ni même de la décence dans le culte divin ; quand je pense que tout le peuple parle le patois bas-allemand et que, depuis quelques années, l’instruction doit être donnée et la prédication faite en haut-allemand, ce qui fait qu’elles arrivent difficilement au cœur des auditeurs ; quand je considère l’éducation simple jusqu’à la grossièreté de la plupart des enfants, et qu’avec tout cela je constate journellement la pureté, l’innocence, la foi pieuse, le sens droit des moindres de ces gens et leur aptitude à comprendre beaucoup de choses très profondes, je sens très vivement que le Seigneur et sa grâce sont plus vivants dans son Église que dans la parole et l’écriture ; car ils y existent et y vivent avec une force créatrice dans les saints sacrements, lesquels se perpétuent et se renouvellent éternellement par la vertu sacrée et merveilleuse que Dieu a attachée à la consécration sacerdotale et qui se transmet de main en main. L’Église est là avec sa bénédiction, son influence salutaire, son pouvoir de sanctifier et de faire des miracles : elle se maintient comme la création, et survivra à la nature ; car elle est une force et une création de Dieu, et tous ceux qui croient en Jésus et en son Église ont part à ses dons.

« En général il y a encore beaucoup d’innocence dans ce pays. La corruption, la débauche et même le luxe sont rares dans le peuple ; la bonne conduite, l’humilité et la diligence des gens de service m’ont souvent surpris. Ce qui contribue beaucoup à conserver au peuple des campagnes son caractère particulier et ses bonnes mœurs, c’est qu’il y a peu de villages formant une de ces agglomérations où les habitants, vivant les uns près des autres, s’entraînent réciproquement au vice et à la médisance. Ici, chaque paysan, avec sa famille dont le bétail aussi fait partie, habite une maison isolée, entourée de quelques vieux chênes très rapprochés qui la défendent contre le vent et la pluie : tout autour sont ses champs souvent garantis par des haies ou des retranchements en terre. À environ un quart de lieue de là, se trouve une autre propriété du même genre, plus grande ou plus petite : un certain nombre de ces fermes forment un hameau, et plusieurs hameaux une paroisse. Le pays est parsemé de charmants bouquets d’arbres et d’une infinité de haies verdoyantes et de coins ombragés. Souvent, quand j’allais de maison en maison par les sentiers verdoyants et à travers des bocages, je ne pouvais m’empêcher de me dire : Quel pays pour une douce et innocente vie d’enfant ! Quelles solitudes et quelle quantité de charmants buissons couverts de baies ! L’arrangement des maisons de paysans et en partie aussi des maisons bourgeoises a un caractère tout à fait patriarcal. Toute la maison est d’une certaine façon rassemblée autour du foyer. Le feu est posé sur une plaque de fer, contre un mur, et ce qui appartient au foyer est toujours ce qu’il y a de mieux ordonné dans toute la maison. On entre d’abord dans cette cuisine qui est aussi le lieu où se passe toute la vie. Les couches sont établies dans les parois, comme dans des compartiments maçonnés dont les portes sont fermées pendant le jour. Souvent dans la cuisine même, plus souvent dans une aire adjacente, se tiennent à droite et à gauche des vaches et des chevaux sur un sol un peu plus bas, en sorte que leurs mangeoires sont de plain-pied et qu’en mangeant ils avancent leurs têtes à travers des barreaux. Un bras mobile de fer ou de bois porte de la pompe à eau sur le feu le chaudron où l’on fait cuire les aliments. Dans une maison je vis un enfant qu’on voulait empêcher ainsi de tomber dans le feu, tourner en rond dans l’échancrure circulaire d’une planche mobile attachée à un poteau par une perche transversale. À l’autre extrémité de cette grande pièce, dans l’aire qui en est séparée par une porte, on bat le blé ou l’on casse le lin : en haut, au-dessus, sont placés le foin, la paille et les grains ; la ménagère, qui se tient près du feu, surveille tout. Les fenêtres à petits carreaux contiennent souvent de petites peintures sur verre de l’ancien temps, des devises, des armoiries, ou même de petites figures de saints. Ordinairement on trouve les instructions familières de Goffiné, le catéchisme d’Overberg et l’histoire sainte sur une planche ou dans un coffre où sont les habits du dimanche avec une couple de pommes pour leur donner une bonne odeur. Devant la fenêtre, le vent murmure dans les arbres. Ces gens sont simples, laborieux, hospitaliers et pieux. – Chez les riches paysans, tout cet aménagement s’élève jusqu’à la commodité, et même jusqu’à l’élégance : il y en a chez lesquels j’ai vu une jolie cuisine d’hiver où pendant l’été, à la place du feu, un gros bouquet de fleurs brillait devant le foyer garni de petites plaques de porcelaine. Chez les paysans pauvres tout cela est plus grossier et plus simple, mais toujours avec le cachet de la vie de famille et des mœurs locales. Une seule chose, qui, du reste, devient de plus en plus rare, incommode ceux qui n’y sont pas habitués dans les demeures des pauvres gens : c’est le manque d’un tuyau de cheminée. La fumée sort, comme il lui plaît, par toutes les ouvertures, ce qui, les jours de pluie, est très désagréable, parce qu’alors l’habitation est souvent remplie d’une épaisse fumée. »

Tel est le récit de Clément Brentano.

II

BAPTÊME ET PREMIÈRE JEUNESSE D’ANNE CATHERINE.

1. La fille de Bernard Emmerich, de Flamske, pouvait dire d’elle-même, comme sainte Hildegarde : « Dès le commencement de mon existence, lorsque Dieu m’éveillait dans le sein maternel par le souffle de la vie, il a implanté dans mon âme le don de contemplation. Dès ma première enfance, lorsque mes os, mes nerfs et mes veines n’avaient pas encore pris leur consistance, mon âme a eu constamment des visions » ; car Anne Catherine, aussi, avait été pourvue d’une telle force d’âme et de si magnifiques dons spirituels que, dès le premier jour de sa vie, elle s’était trouvée capable d’exercer activement son intelligence. Peu d’heures après sa naissance, ayant été portée à Coesfeld, pour y être baptisée à l’église de Saint-Jacques, elle reçut, en chemin, sur les personnes et les objets, des impressions distinctes qu’elle put conserver dans sa mémoire ; mais, dans le baptême lui-même, avec la grâce sanctifiante et les vertus théologales, la lumière prophétique surnaturelle lui fut infuse avec une plénitude qui ne peut se rencontrer dans l’Église que chez un très petit nombre d’âmes privilégiées. Elle-même rendait ce témoignage quelques années avant sa mort :

« Comme je suis née le 8 septembre, j’ai eu aujourd’hui (8 septembre 1821) une vision relative à ma naissance et à mon baptême et j’étais là présente avec une impression tout à fait étrange. Je me sentais enfant nouveau-né sur les bras des femmes qui devaient me porter à Coesfeld pour y être baptisée. J’avais honte de me sentir si petite, si faible, et d’être cependant si vieille : car, tout ce que j’avais éprouvé et senti alors comme enfant nouveau-né, je le vis et je le reconnus de nouveau, mais mêlé avec mon intelligence actuelle. J’étais toute craintive et embarrassée ; trois vieilles femmes qui venaient au baptême et aussi la sage-femme me déplaisaient. Ma mère ne me déplaisait pas et je m’abreuvais à son sein. Je voyais tout autour de moi ; je voyais la vieille grange dans laquelle nous habitions, et toutes ces choses, je ne les vis plus de même, quand je fus plus avancée en âge, car on avait déjà fait plusieurs changements.

« Je me sentis avec la pleine conscience de moi-même portée pendant tout le chemin depuis notre chaumière à Flamske jusqu’à l’église paroissiale de Saint-Jacques à Coesfeld : je sentais tout et je voyais tout autour de moi. Je vis accomplir en moi toutes les saintes cérémonies du baptême et mes yeux et mon cœur s’y ouvrirent d’une façon merveilleuse. Je vis, lorsque je fus baptisée, mon ange gardien et mes patronnes, sainte Anne et sainte Catherine, assister à l’administration du saint baptême. Je vis la mère de Dieu avec le petit enfant Jésus et je fus mariée avec lui par la présentation d’un anneau.

« Tout ce qui était saint, tout ce qui était bénit, tout ce qui tenait à l’Église, devint alors aussi sensible et aussi vivant pour moi que cela peut l’être aujourd’hui quand le cas se présente. Je vis des images merveilleuses de l’Église quant à son essence. Je sentis la présence de Dieu dans le très saint sacrement ; je vis resplendir les ossements des saints qui étaient dans l’Église et je reconnus les saints qui apparaissaient au-dessus d’eux.

« Je vis tous mes ancêtres jusqu’au premier d’entre eux qui reçut le baptême et une longue série de tableaux symboliques me fit connaître tous les dangers de ma vie à venir. Au milieu de tout cela j’avais les impressions les plus singulières sur mes parrains et sur les membres de ma famille qui étaient là, et ces trois femmes dont j’ai parlé m’étaient toujours un peu antipathiques.

« Je vis mes ancêtres dans une série de tableaux qui avaient des ramifications dans plusieurs pays, en remontant jusqu’au premier qui fut baptisé dans le VIIe ou VIIIe siècle et qui construisit une église. Je vis parmi eux plusieurs religieuses et entre autres deux stigmatisées restées inconnues ; je vis aussi un ermite qui avait tenu auparavant un rang élevé et qui avait eu des enfants. Il se retira du monde et vécut saintement.

« Lorsque je fus rapportée de l’église à la maison, en passant par le cimetière, j’eus un très vif sentiment de l’état des âmes appartenant aux corps qui reposaient là jusqu’à la résurrection ; parmi eux je remarquai avec vénération quelques saints corps brillant de clartés magnifiques. »

Ainsi donc, de même que d’autres enfants ressentent le froid et le chaud, ou la douleur et la faim, de même qu’ils demandent le sein maternel, Anne Catherine avait le sentiment de tous les rapports et de toutes les influences de l’ordre supérieur dans lequel elle était entrée par le baptême, c’est-à-dire de l’Église de Dieu en tant que communion des saints et corps mystique de Jésus. Tout lui était sensible d’une manière corporelle, en sorte qu’étant encore au maillot, quand on la portait à l’Église, elle trempait ses petites mains dans le bénitier pour s’arroser avec l’eau bénite et s’en approprier les effets bienfaisants. Sa qualité de membre de l’Église était aussi sensible pour elle que les membres de son propre corps et, avant de pouvoir parler, elle comprenait les solennités des saintes fêtes, ainsi que les pratiques et les pieuses coutumes qu’elle voyait présider à toute la vie de ses bons parents. Elle célébrait et observait tout cela avec eux, en tant que la faiblesse de la première enfance lui permettait d’obéir à l’impulsion de son esprit miraculeusement éclairé.

2. L’accord entre des choses si diverses, comme du reste toute la vie mystérieuse, cachée aux regards des hommes, qui se développait de si bonne heure dans cette enfant était réglé par la direction du saint ange gardien, lequel instruisait Anne Catherine à servir le Dieu un en trois personnes par la pratique des vertus infuses, dans la mesure possible, à un âge aussi tendre. Il résulta de là que les premiers mouvements de son âme furent dirigés vers Dieu et qu’avant qu’un bien créé pût toucher son cœur, Dieu, le souverain bien, en prit possession. Dans la première splendeur de la sainte grâce du baptême qui ne fut jamais ternie chez elle, elle devait appartenir pour toujours à son Sauveur, lequel avait fait choix du cœur de cet enfant pour le rendre conforme au sien par la pureté, la charité et la souffrance. L’Esprit-Saint, qui avait pris sa demeure en elle, mettait en mouvement par son souffle toutes les puissances de son âme, et, avant même que sa bouche pût articuler des paroles intelligibles, donnait un sens et une signification à l’élan de son cœur complètement tourné vers Dieu. Aussi, dès qu’Anne Catherine, à peine entrée dans sa deuxième année, put prononcer quelques mots, elle commença à faire des prières vocales avec le zèle d’un enfant qui en aurait eu déjà l’habitude. Ce fut grâce à la piété de son père que les premières paroles qui sortirent de sa bouche furent les demandes de l’oraison dominicale. Elle en parlait encore avec reconnaissance à une époque plus avancée de sa vie.

« Mon père, disait-elle, se donna beaucoup de peine avec moi. Il m’enseigna à prier et à faire le signe de la croix. Il me tenait sur ses genoux, fermait ma petite main et m’apprenait à faire le petit signe de la croix. Il l’ouvrait aussi et m’apprenait le grand signe de la croix. Étant encore toute petite, lorsque de très bonne heure je pus dire à moitié le Pater ou même encore moins que cela, je répétais plusieurs fois le peu que j’en savais jusqu’à ce qu’il me semblât qu’il y en avait autant que dans le tout. »

3. À ce don de lumière correspondait une autre grâce dont Anne Catherine fut favorisée également à son baptême et qui se développa toujours plus éclatante avec les années. C’était le don de la plus parfaite pureté du corps et de l’âme, dont les effets se manifestaient déjà quand elle était à la mamelle. On ne l’entendit jamais crier ; on ne la vit jamais en colère, mais toujours paisible, douce et aimable, comme la bienheureuse Marie Bagnesi de Florence ou comme sainte Colombe de Rieti. Aussi était-elle la consolation et la joie de ses parents et devint-elle bientôt la favorite des simples campagnards parmi lesquels devaient s’écouler les années de son enfance. Comme autrefois parents et voisins se disputaient Catherine de Sienne enfant, parce que sa seule vue rendait les cœurs tout joyeux, ou comme on voyait briller un tel attrait chez Marie Bagnesi, que les religieuses des couvents où on la portait pour visiter ses sœurs ne voulaient pas laisser partir, de même la pauvre petite paysanne de Flamske était la joie de tous ceux qui la voyaient. L’éclat de pureté ineffable qui reposait sur elle prêtait un charme irrésistible à chaque regard, à chaque mouvement, à chaque parole de la timide enfant et, lorsqu’elle fut plus âgée, donnait à toutes ses actions comme un caractère sacré qui, sans qu’elle en eût elle-même la conscience, exerçait une influence sanctifiante sur son entourage. Lorsque plus tard Anne Catherine entra dans la phase la plus pénible de sa tâche de souffrance, la pureté de son âme rayonna au dehors en proportion de l’accroissement de ses peines, et plus elle approcha du terme de sa vie, plus la vertu mystérieuse qui émanait d’elle se rendit sensible. Lorsque ses stigmates devinrent l’objet d’une enquête faite par l’autorité ecclésiastique, des médecins et des prêtres rendirent témoignage de cette pureté et ce fut la plus forte impression que reçut le comte de Stolberg lorsqu’il vit Anne Catherine pour la première fois.

4. Un effet de cette pureté fut qu’Anne Catherine, jusqu’à sa mort, conserva la simplicité naïve d’un enfant plein d’humilité et d’innocence, ne sachant rien d’elle-même ni du monde parce que sa vie était toute en Dieu. Et cette simplicité plut tellement à Dieu qu’elle se montrera à nous comme le but des opérations de la grâce dont cette âme d’élite fut favorisée. Le Seigneur la traita toujours comme un enfant, et dans son admirable sagesse, il fit en sorte qu’avec la plénitude de lumière versée dans son âme, elle conservât la simplicité ; avec le courage héroïque qui la faisait aspirer toujours à de nouvelles souffrances, une aimable timidité ; enfin avec la terrible austérité de sa mission, la naïveté d’un enfant ; car, ayant encore les yeux pleins de larmes, elle pouvait revenir en un instant à la joyeuse sérénité de cet âge qui ne connaît pas les soucis parce qu’il ne connaît pas le péché, aussitôt qu’un rayon fugitif du soleil de la consolation adoucissait les tourments qui, comme des vagues furieuses, s’étaient déchaînés sur elle. Ces rayons de soleil étaient souvent les tableaux de son enfance que le Dieu de bonté faisait passer devant son âme pour la soulager : alors Anne Catherine redevenait enfant, se sentait une petite paysanne gaie et affectueuse dans la maison paternelle et reconquérait le courage tranquille qui lui était nécessaire pour marcher en avant sur la voie toujours plus escarpée de la croix.

5. Ce don de pureté était pour Anne Catherine un trésor qu’il fallait acheter par les souffrances et la pénitence et qui ne pouvait être conservé qu’autant que sa valeur et son éclat étaient rehaussés par une lutte sans relâche contre elle-même, une abnégation et une mortification incessantes. C’est pourquoi la pratique de la patience dans la souffrance fut l’exercice par où elle dut commencer dès la première année de sa vie.

« Je retourne bien loin en arrière par la pensée », disait-elle. « Dans ma première année, je tombai rudement par terre. Ma mère était à Coesfeld, à l’église, mais elle eut le pressentiment qu’il m’était arrivé quelque chose et elle revint en grande hâte et tout inquiète à la maison. Pendant longtemps, on ne put pas me faire marcher, car ce ne fut que dans ma troisième année que je fus tout à fait guérie ; on me tira la jambe, on la laça et on l’enveloppa dans des bandages si serrés qu’elle devint toute sèche. »

Le souvenir distinct de cet accident de la première enfance, conservé encore dans un âge avancé, prouve combien Anne Catherine en avait eu la parfaite connaissance lorsqu’il était arrivé et qu’elle avait eu à en supporter les conséquences. Dirigée comme elle l’était par son saint ange, on peut présumer qu’il en était d’elle dans de pareils cas comme de Marie Bagnesi, si semblable à elle en beaucoup de choses. Celle-là aussi, dès sa première enfance, n’étant encore âgée que de quelques mois, commença sa tâche de souffrance en endurant la faim la plus cruelle. Confiée à une nourrice sans conscience qui ne lui donnait ni lait, ni nourriture, il lui fallait, pour apaiser sa faim, ramasser par terre des miettes de pain ; mais elle posa par là le fondement de cette vie de mortifications extraordinaires et de souffrances librement voulues qui fit d’elle, comme d’Anne Catherine, une source de bénédictions pour une infinité d’âmes.

6. Aussitôt que commença à exister pour Anne Catherine la possibilité de se refuser quelque chose et de s’imposer une mortification ou une victoire sur elle-même, elle commença aussi à s’y exercer avec une grande ardeur, en tant que cela était possible à un âge aussi tendre. Elle suivait en cela la direction constante de son ange qui lui donnait les lumières nécessaires et elle se livra à ces exercices avec une constance et une prudence qui frappent d’étonnement. Elle avait suspendu dans un coin de la grange une petite image de la Mère de Dieu avec l’enfant Jésus et placé devant cette image un morceau de bois qui devait figurer un autel. Elle portait là tous les petits objets donnés par des parents et amis qui voulaient lui faire plaisir, objets qui ordinairement rendent si heureux les enfants de son âge. Elle était fermement convaincue que tout ce dont elle se privait faisait plaisir à l’enfant Jésus ; aussi lui donnait-elle joyeusement et en se renonçant énergiquement elle-même tout ce qu’elle recevait en cadeau. Elle faisait cela avec tant de simplicité et si peu d’ostentation que personne ne trouvait rien de singulier dans cette manière d’agir tout enfantine en apparence et qu’on ne la troublait en rien à cet égard. Il arrivait souvent que les dons placés par elle devant la petite image disparaissaient et cela lui donnait la joyeuse assurance que l’enfant Jésus lui-même les avait pris pour lui. Cette consolation était d’autant plus grande qu’il lui avait fallu se vaincre et se renoncer davantage, car, avec tous les dons de la grâce qui lui avaient été départis, elle n’en n’était pas moins une enfant qui se serait régalée de fruits, de gâteaux, etc., aussi volontiers que les autres. Même les fleurs, les images, les rubans, les guirlandes, les anneaux, les jouets et les autres choses de ce genre qui ont une valeur incomparable aux yeux d’un enfant, devaient être sacrifiés au saint élan de son cœur : elles étaient posées sur le petit autel et quand elle revenait, il se trouvait que tout avait disparu.

7. Grâce à une mortification si persévérante, la pureté de son âme s’accroissait de telle sorte qu’Anne Catherine, dans sa troisième année, pouvait adresser à Dieu cette fervente prière : « Ah ! mon cher Seigneur et Dieu, faites-moi mourir : car quand on devient grand, on vous offense par de grands péchés. » Et quand elle sortait de la chaumière paternelle elle pouvait dire dans sa ferveur ainsi que l’atteste Overberg : « Puisses-tu tomber morte devant la porte pour n’être plus exposée à offenser Dieu. »

8. Lorsqu’elle fut plus grande et put frayer avec d’autres enfants de son âge, elle leur donnait pour l’amour de Dieu tout ce dont elle pouvait disposer. Les plus pauvres étaient ceux qu’elle préférait, et, fille elle-même de parents nécessiteux, elle était inépuisable dans ses dons. Elle n’avait pas encore accompli sa quatrième année qu’elle s’interdisait de manger à sa faim dans aucun repas. Chaque fois qu’elle était à table avec ses parents, elle mortifiait son goût de toutes les manières ; car ou elle s’arrangeait pour avoir les plus mauvais morceaux ou elle mangeait si peu qu’on ne pouvait comprendre comment elle se soutenait.

« Je vous donne cela, Ô mon Dieu », disait-elle dans son cœur, « afin que vous en fassiez part aux pauvres qui en ont le plus besoin. »

9. Les pauvres, les indigents, les souffrants de toute espèce possédaient son amour à un si haut degré que les peines causées par la compassion furent les premières douleurs spirituelles d’Anne Catherine. Si elle entendait parler d’un malheur, d’une maladie ou d’un mal, quel qu’il fût, elle était émue d’une si vive compassion qu’elle pâlissait, s’asseyait et restait sans mouvement comme quelqu’un qui va tomber en défaillance. Les questions de ses parents inquiets, qui lui demandaient si elle était prise d’une maladie subite, la faisaient revenir à elle ; mais le désir d’assister son prochain était si fortement réveillé dans son âme qu’elle s’offrait elle-même à Dieu avec de ferventes prières pour qu’il voulût bien la charger des souffrances et des misères des autres et les secourir à cette condition. Si elle voyait un affamé ou un indigent, elle courait à lui et lui criait avec une simplicité touchante : « Attendez, attendez, je vais prendre un pain pour vous à la maison... » Et sa bonne mère la laissait faire et ne refusait jamais à l’enfant ce qu’elle demandait quand les malheureux venaient pour recevoir ses dons. Elle se dépouillait même d’une partie de ses vêtements pour les donner et elle parvint une fois par ses douces supplications à obtenir de ses parents la permission de donner à un petit mendiant sa dernière chemise.

10. Anne Catherine ne pouvait pas voir un enfant pleurant ou malade sans demander à Dieu de la charger de ce qui causait ces pleurs, de lui envoyer cette maladie ou ces souffrances afin que les autres en fussent délivrés. Cette prière était toujours immédiatement exaucée. Anne Catherine éprouvait les douleurs et voyait les enfants redevenir tranquilles. Elle priait ainsi dans ces occasions : « Quand un pauvre ne prie pas et ne demande pas, il ne reçoit rien ; mais vous, ô mon Dieu, vous venez en aide même à ceux qui ne prient pas et qui ne veulent pas souffrir. Voici que je vous prie et vous invoque pour ceux qui ne le font pas eux-mêmes. »

Voyait-elle un enfant qui avait de mauvaises habitudes et commettait souvent des fautes, elle priait pour qu’il se corrigeât : mais pour être exaucée, elle s’imposait une punition et demandait à Dieu qu’il lui fût permis de faire la pénitence à la place de l’enfant. Quand, bien des années après, on lui demanda d’expliquer comment, dès sa tendre enfance, elle en était venue à faire de semblables demandes, elle répondit simplement :

« Je ne puis dire qui me l’a enseigné : mais cela se trouve compris dans la compassion. J’ai toujours eu le sentiment que nous sommes tous un seul corps en Jésus-Christ, et le mal de mon prochain me faisait souffrir comme si c’eût été le doigt de ma main. Dès mon enfance j’ai demandé pour moi les maladies des autres. J’avais la pensée que Dieu n’envoie pas des souffrances sans une cause particulière, et qu’il y a toujours quelque chose à payer par là. Que si la souffrance souvent pèse si cruellement sur l’un de nous, cela vient, me disais-je, de ce que personne ne veut l’aider à acquitter sa dette. Alors je priais Dieu de me laisser payer pour lui ; je demandais à l’enfant Jésus de m’aider et de cette manière j’avais bientôt mon comptant de douleurs. » « Je me souviens », racontait-elle dans une autre occasion, « que ma mère eut un érésipèle au visage et qu’elle était couchée sur son lit tout enflée. J’étais seule auprès d’elle et bien triste de la voir ainsi. Je m’agenouillai dans un coin et priai Dieu avec ferveur : puis je nouai un linge autour de la tête de ma mère et je priai de nouveau. Je ressentis alors un grand mal de dents et tout mon visage s’enfla. Lorsque les autres revinrent à la maison, ils trouvèrent ma mère tout à fait remise, et moi aussi, je ne tardai pas à me trouver mieux. »

« Quelques années après je souffris des douleurs presque intolérables. Mes parents étaient bien malades. Je m’agenouillai près de leur lit contre le métier à tisser et je priai Dieu : alors je vis mes mains jointes au-dessus d’eux et je fus poussée à les poser en priant sur mes parents malades afin qu’ils fussent guéris. »

11. Si elle voyait commettre un péché ou si elle en entendait parler, elle était saisie d’une vive affliction et versait des larmes amères. Interrogée par ses parents inquiets sur la cause d’un chagrin qu’ils ne pouvaient s’expliquer, elle n’était pas en état de leur donner une réponse satisfaisante. Elle recevait à cause de cela beaucoup de reproches et on la traitait de fantasque : mais cela n’arrêtait point l’élan de son cœur brûlant d’amour qui la portait à prier et à faire pénitence pour les besoins spirituels du prochain. Ainsi, dans sa quatrième année, elle se trouvait un jour près du berceau d’un enfant mortellement malade ; la mère de l’enfant était à ses côtés. Le père qui était ivre, dans un accès de colère, lança sur elle une hache qui allait briser la tête de l’enfant. Anne Catherine se jeta rapidement devant le coup ; la hache effleura sa propre tête et se détourna du berceau. L’enfant fut sauvé et les terribles conséquences de cet acte insensé furent prévenues.

Une autre fois Anne Catherine vit des enfants blesser la décence dans leurs jeux. Elle en conçut un tel chagrin qu’elle se cacha dans les orties, priant Dieu d’accepter ses souffrances en expiation des péchés de ces enfants.

Elle ressentait aussi une vive compassion pour les Juifs. « Lorsque j’étais petite » raconta-t-elle, « mon père me prenait souvent avec lui quand il allait à Coesfeld acheter quelque chose chez un marchand juif. J’étais toujours saisie de pitié à la vue de ce malheureux homme et souvent je ne pouvais m’empêcher de pleurer amèrement de ce qu’ils sont si endurcis et ne veulent pas du salut qui leur est offert. Combien ils sont à plaindre ! Ils n’ont aucune idée des vieux saints Juifs tels que je les vois. Les Juifs actuels descendent des anciens Juifs pervertis par le pharisaïsme. La misère et l’aveuglement de ces hommes ont toujours fait sur moi une profonde impression et pourtant j’ai souvent trouvé qu’on peut très bien parler de Dieu avec eux. Pauvres, pauvres Juifs ! Ils ont autrefois possédé vivant le germe du salut : mais ils n’en ont pas reconnu le fruit et ils l’ont rejeté. Et maintenant ils ne le cherchent même pas. »

12. Mais ce qui est plus étonnant chez Anne Catherine que toute autre mortification, c’est la pratique, commencée de si bonne heure et jamais interrompue, de la prière nocturne. Dès sa quatrième année, elle commença à prendre sur le temps du repos de la nuit, si nécessaire à un enfant, afin de se livrer à l’oraison. Quand ses parents étaient endormis, elle se levait de son lit et priait avec l’ange deux ou trois heures de suite, parfois jusqu’au crépuscule du matin. Elle aimait à le faire en plein air : aussi, quand le temps le permettait, elle se glissait jusqu’à un champ situé devant la maison paternelle et où le sol s’exhaussait un peu, parce qu’elle se croyait là plus rapprochée de Dieu que dans le bas fond, et elle priait, les bras étendus et les yeux tournés vers l’église de Coesfeld. On ne peut pas supposer qu’Anne Catherine ait entrepris une pareille chose sans l’inspiration de son ange et, si nous devons reconnaître là une disposition de Dieu qui voulait recevoir la prière nocturne de l’innocente créature et lui donnait la force nécessaire, il ne faut pourtant pas s’imaginer qu’en raison du secours particulier que lui apportait la grâce, cette pratique fût devenue pour la tendre enfant une chose facile et comme allant de soi-même. Certes il n’en était pas ainsi : car c’est le propre de la direction à laquelle obéissent les âmes de cette sorte qu’elles ont à conquérir graduellement la perfection à laquelle Dieu les appelle par une très fidèle coopération aux grâces reçues et par un combat incessant et douloureux contre l’infirmité de la nature. Ainsi Dieu permettait que chez Anne Catherine, la nature réclamât journellement ses droits et que son faible corps exigeât impérieusement le repos qui, selon l’ordre accoutumé, était indispensable à sa croissance et à l’augmentation de ses forces : mais la courageuse enfant résistait et obéissait promptement à la voix de l’ange qui l’appelait à la prière, quoiqu’elle ne pût s’empêcher d’éprouver le tressaillement involontaire de la faiblesse humaine et de pleurer souvent à chaudes larmes. Anne Catherine cherchait des moyens pour procurer à son corps la facilité de se lever à toute heure de la nuit, mais elle n’en trouva pas de meilleurs que des morceaux de bois ou des cordes qu’elle mettait dans son lit pour se rendre le repos incommode et pénible et des ceintures de pénitence munies de gros nœuds qu’elle tressait elle-même, afin de trouver dans un surcroît de souffrance la force que la nature ne pouvait pas lui fournir. Dieu récompensa par le succès le plus complet tant de fidélité et de persévérance. Elle gagna peu à peu sur elle de pouvoir se passer entièrement du sommeil naturel, en sorte que jusqu’à la fin de sa vie, elle se montra jour et nuit, sans relâche et sans repos, la servante infatigable de son Seigneur.

13. Bien des lecteurs trouveront peut-être plus surprenante chez une enfant de quatre ans la possibilité de persévérer deux ou trois heures de suite dans la prière que cette faculté de pouvoir si longtemps se priver de sommeil et ils demanderont quelle était donc la substance de cette prière si prolongée. Elle était aussi abondante et aussi variée que les causes et les occasions pour lesquelles Dieu voulait que la prière de l’enfant lui fût adressée. Tous les jours Anne Catherine voyait en vision la tâche qu’elle avait à accomplir dans sa prière. Elle voyait dans une série de tableaux des malheurs et des dangers, menaçant l’âme et le corps, qu’il lui fallait détourner et conjurer. Elle voyait des malades impatients, des prisonniers accablés de tristesse, des mourants non préparés ; elle voyait des voyageurs, des égarés, des naufragés ; elle voyait des gens dans la détresse et l’abattement, d’autres qui chancelaient au bord des abîmes et auxquels la clémente providence de Dieu voulait par l’effet de sa prière faire arriver l’assistance, la consolation et le salut. C’est pourquoi il lui était aussi montré dans ces tableaux que, si elle négligeait ses pénitences et ses supplications, personne ne la suppléerait, et que ces gens en péril et dans la détresse resteraient alors sans rien qui pût les sauver. Le saint ange la soutenait dans sa prière et le brûlant amour du prochain la rendait si hardie, si éloquente et si persévérante dans les supplications qu’elle adressait à Dieu que les heures lui semblaient plutôt trop courtes que trop longues.

14. Ces visions furent particulièrement variées et effrayantes lors de l’explosion de la Révolution française. Anne Catherine fut conduite en esprit dans la prison de Marie Antoinette, reine de France, et elle eut à demander pour elle force et consolation. L’impression qu’elle en ressentit fut si vive qu’elle raconta à ses parents et à ses frères et sœurs la détresse de la reine, les exhortant à prier avec elle pour cette infortunée princesse. Mais ils ne comprirent pas ce qu’elle voulait dire par là, traitèrent ses paroles de rêveries et lui donnèrent à entendre que, pour aller ainsi partout et voir tout, il fallait être une sorcière. Ces propos inquiétèrent tellement Anne Catherine qu’elle alla se confesser et ne put être tranquillisée que par son confesseur. Il lui fallut assister en esprit à beaucoup d’exécutions afin de porter par sa prière aide et consolation aux mourants, particulièrement au roi Louis XVI. « Quand je vis ce roi et beaucoup d’autres », racontait-elle, « souffrir la mort avec tant de résignation, je me disais toujours : Ah ! il est bon pour eux d’être retirés du milieu de ces abominations. Mais, quand je parlais de cela à mes parents, ils croyaient que j’avais perdu la tête. J’étais souvent à genoux, priant et pleurant afin que Dieu voulût bien sauver telles et telles personnes que je voyais en grand danger, et j’ai vu et appris par l’expérience comment des périls menaçants et encore éloignés peuvent être détournés par la prière confiante en Dieu. »

15. Lorsque, quelques années plus tard, Anne Catherine eut à rendre compte à son directeur extraordinaire Overberg de ce qu’avait été sa prière dans sa première jeunesse, elle lui répondit ainsi :

« Dès ma petite enfance, je priais moins pour moi-même que pour d’autres, afin qu’on ne commît pas de péchés et qu’aucune âme ne se perdît. Il n’était rien que je ne demandasse à Dieu, et plus j’obtenais, plus je demandais ; je n’en avais jamais assez. J’étais avec lui hardie à l’excès et je me disais : Tout est à lui et il voit avec plaisir que nous l’implorions de tout notre cœur. »

16. À quel degré de perfection s’éleva la pureté du cœur chez la courageuse enfant, à l’aide de semblables pratiques, c’est ce qu’Overberg nous apprend en ces termes :

« Dès la sixième année de son âge, Anne Catherine ne connaissait de joie qu’en Dieu ; et la seule chose qui la fît souffrir et l’attristât était que ce Dieu plein de bonté fût offensé par les hommes. Lorsqu’elle eut commencé à se livrer à la mortification et au renoncement, il s’alluma dans son cœur un tel amour de Dieu qu’elle disait souvent dans sa prière : « Quand même il n’y aurait ni ciel, ni enfer, in purgatoire, je voudrais pourtant, ô mon Dieu, vous aimer de tout mon cœur et par-dessus toute chose. »

17. Anne Catherine consacrait une grande partie de ses prières aux pauvres âmes du purgatoire qui venaient souvent lui demander son secours. Quand c’était en hiver, elle se mettait à genoux la nuit dans la neige et priait pour elles, les bras étendus, jusqu’à ce qu’elle fut toute raidie par le froid. Elle prenait aussi pour s’y agenouiller un morceau de bois à arêtes presque tranchantes ou bien elle se mettait à genoux au milieu des orties et s’en flagellait, pour rendre par ces pénitences sa prière plus efficace. Elle avait très souvent la consolation de recevoir les remerciements des âmes délivrées par elle. Voici ce qu’elle rapportait plus tard à ce sujet :

« Quand j’étais encore enfant, je fus conduite par une personne inconnue à un endroit qui me sembla être le purgatoire. J’y vis beaucoup d’âmes souffrant cruellement qui me demandèrent instamment des prières. C’était comme si j’eusse été conduite dans un profond abîme. Je vis un lieu très étendu dont l’aspect était à la fois terrible et touchant ; car on y voyait des personnes silencieuses, affligées, dont le visage semblait pourtant indiquer qu’elles avaient encore de la joie dans le cœur et qu’elles pensaient à la miséricorde de Dieu. Je n’y vis pas de feu ; mais je sentis que ces pauvres gens étaient en proie à de très grandes souffrances intérieures.

« Quand je priais avec beaucoup d’ardeur pour les pauvres âmes, j’entendais souvent autour de moi des voix qui disaient : Je te remercie ! Je te remercie ! Un jour j’avais perdu sur le chemin de l’Église un petit sachet que ma mère m’avait donné. J’en avais beaucoup de chagrin et je croyais avoir péché en n’y faisant pas plus d’attention. Cela me fit oublier de prier le soir pour ces pauvres âmes si chères à Dieu. Comme j’allais prendre un morceau de bois dans le hangar, une figure blanche avec quelques taches noires m’apparut et me dit : « Tu m’oublies. » Je fus très effrayée et je repris aussitôt la prière interrompue. Le jour suivant, ayant bien prié, je retrouvai le sachet dans la neige.

« Quand je fus devenue plus grande, j’allais de grand matin à la messe à Coesfeld. Afin de pouvoir mieux prier pour les âmes en peine, je prenais un chemin solitaire. S’il faisait encore noir, je voyais de pauvres âmes planer devant moi, deux par deux, comme des perles brillantes dans une flamme sombre. Le chemin s’éclairait à mes yeux, et je me réjouissais de ce qu’elles étaient autour de moi, parce que je les connaissais et que je les aimais : car, pendant la nuit aussi, elles venaient à moi et imploraient mon assistance. »

III

ANNE CATHERINE EST CONDUITE PAR DIEU À L’AIDE DE VISIONS.

1. La richesse des tableaux qui se présentaient dans la lumière infuse à l’âme d’Anne Catherine se révéla à son entourage aussitôt qu’elle put parler. Lorsque son père Bernard, après le travail de la journée, se reposait près du foyer, sa récréation favorite était de prendre sur ses genoux sa spirituelle petite fille et de lui faire raconter quelque chose : « Anne Catherinette, lui disait-il, te voilà dans ma petite chambre ; raconte-moi quelque chose. » Alors elle lui décrivait d’une manière très animée les tableaux relatifs aux évènements de l’Ancien Testament qui avaient passé sous ses yeux, si bien que le père fondant en larmes lui demandait : « Mon enfant, d’où t’est venu tout cela ? » Et elle répondait : « Père, cela est ainsi ! je le vois ainsi. » Sur quoi il se taisait et ne l’interrogeait plus.

Elle voyait ces tableaux, étant éveillée, à toutes les heures du jour et au milieu de ses occupations, quelles qu’elles fussent. Et comme elle croyait que tout le monde avait, comme elle, de ces contemplations, elle en parlait tout naïvement et quelquefois se fâchait quand d’autres enfants la contredisaient ou se moquaient d’elle. Il arriva une fois qu’un ermite qui prétendait être allé à Rome et à Jérusalem, parla des lieux saints tout de travers et au rebours de la vérité. La vive enfant, qui avait écouté tranquillement le narrateur, à côté de ses parents, ne put plus se contenir, le taxa hardiment de mensonge et se mit à décrire les saints lieux comme quelque chose qui lui était parfaitement connu. Les parents mécontents lui reprochèrent cette vivacité et Anne Catherine devint plus réservée.

Comme elle était à l’école du village à la tête de laquelle se trouvait un vieux paysan, elle décrivit un jour la résurrection de Notre-Seigneur comme elle lui était montrée en vision : mais là aussi on l’exhorta sévèrement à ne plus se livrer à de semblables imaginations. Ces expériences fermèrent successivement la bouche à l’enfant intimidé, qui s’abstint dès lors de communiquer ce qui se passait secrètement en elle : toutefois les visions ne cessèrent pas, mais les faits sur lesquels repose la foi avec ses mystères passaient toujours plus nombreux devant ses yeux en grands tableaux historiques liés les uns aux autres et Anne Catherine, en quelque lieu qu’elle se trouvât, était continuellement occupée à les contempler.

2. C’étaient les douze articles du symbole des apôtres qui, suivant le cours de l’année ecclésiastique, passaient devant elle sous forme de tableaux infiniment variés. Elle contemplait la création du ciel, la chute des anges, la création de la terre et du paradis : elle voyait Adam et Ève, et leur chute : puis dans des visions qui se succédaient sans interruption, elle suivait, à travers les siècles et les générations, tout le développement des saints mystères de l’Incarnation et de la Rédemption, en sorte que le théâtre de l’histoire sainte et les personnages de l’Ancien Testament lui étaient mieux et plus distinctement connus que le cercle de son entourage ordinaire. Dans ces visions se montraient aussi, dans un rapport plus intime avec elle, les saints qui, par leurs relations plus étroites avec la sainte humanité de Jésus-Christ, sont à certains égards plus rapprochés des fidèles. Parmi eux, c’étaient surtout les saintes familles de Joachim et d’Anne, de Zacharie et d’Élisabeth avec lesquelles Anne Catherine entretenait des rapports plus familiers et plus affectueux : c’était avec elles qu’elle célébrait les fêtes des temps de la promesse, allait en pèlerinage à Jérusalem et à d’autres lieux sanctifiés, demandait ardemment l’avènement du Sauveur, le saluait et l’adorait à sa naissance.